Regenwald: 24 Fragen und Antworten

Ein Regenwald zeichnet sich durch die hohe Niederschlagsmenge aus und enthält viele große immergrüne Bäume, die niemals ihre Blätter abwerfen. Der Begriff macht deutlich, dass in diesen Regionen hohe und ganzjährige Niederschlagsmengen auftreten.

Inhalt

- 1 Was ist ein Regenwald

- 2 Welche Merkmale und Kennzeichen hat ein Regenwald

- 3 Welche Regenwaldarten bzw. Typen gibt es?

- 4 Wo befindet sich der Regenwald: Verbreitung und Kontinente

- 5 Welche Schichten und Stockwerke hat ein Regenwald

- 6 Welche Wirkung hat der Regenwald auf Ökologie und Klima

- 7 Warum muss der Regenwald geschützt werden

- 8 Warum wird der Regenwald als Apotheke der Menschheit bezeichnet

- 9 Warum ist der Wasserkreislauf im Regenwald besonders

- 10 Warum bildet sich Regenwald besonders gut am Äquator

- 11 Wozu werden Passatwinde im Regenwald benötigt

- 12 Welche Auswirkung hat der Klimawandel auf den Wasserkreislauf im Regenwald

- 13 Wie viele Tiere und Pflanzen leben im Regenwald

- 14 Welche Tiere und Pflanzen leben im Tropischen Regenwald

- 15 Welche Tiere und Pflanzen leben im Gemäßigten Regenwald

- 16 Warum werden Regenwälder gerodet bzw. abgeholzt

- 17 Was sind die Folgen der Regenwaldrodung

- 18 Warum ist Regenwaldzerstörung unumkehrbar?

- 19 Wie lässt sich der Regenwald schützen

- 20 Was ist der Unterschied zwischen Regenwald und Urwald

- 21 Was ist der Unterschied zwischen einem Regenwald und einem Wald in Europa

- 22 Wieso wird der Regenwald durch Verzicht auf Fleisch oder Palmöl geschützt

- 23 Welche Siegel und Institutionen versuchen den Regenwald zu schützen

- 24 Was sind alternative Formen der Regenwaldnutzung

Was ist ein Regenwald

Um als Regenwald klassifiziert zu werden, muss das Gebiet insbesondere kontinuierliche und starke Regenfälle im Bereich von 98 bis 177 Zoll pro Jahr erhalten. Dies entspricht in etwa 2,5 bis 4,5 Metern. Die Definitionen können jedoch je nach Region variieren – wo gemäßigte Regenwälder auch nach der Temperatur klassifiziert werden, bei der sie sich befinden, und die erwartete durchschnittliche Jahrestemperatur zwischen 39 und 56 Grad Fahrenheit liegt.

Der typische Regenwald ist der Urwald der Tropen, dessen Unterholz und Waldstockwerke auf natürliche Weise entstanden sind. Tropische Regenwälder sind die artenreichsten Ökosysteme, in denen alle Lebensvorgänge und Stoffkreisläufe exakt aufeinander abgestimmt sind. Sie weisen zwar sehr nährstoffarme Böden auf, verfügen aber dennoch über eine außergewöhnliche Vielfalt an Tier– und Pflanzenarten.

Welche Merkmale und Kennzeichen hat ein Regenwald

Tropische Regenwälder können nur dort entstehen, wo die perfekten klimatischen Bedingungen gegeben sind. In etwa 70 Ländern der Welt ist genau das der Fall. Damit Regenwälder entstehen können, müssen ganzjährig folgende Bedingungen vorliegen:

- feuchtwarmes Klima mit stabilen Temperaturen um die 23 bis 27 Grad

- sehr viel Regen mit mehr als 2000 Millimetern pro Jahr

- keine Jahreszeiten, sondern nur Trocken- und Regenzeiten

- warme und feuchte Luft mit häufiger Nebelbildung

- es regnet mehr, als Wasser verdunsten kann

Welche Regenwaldarten bzw. Typen gibt es?

Regenwaldarten bzw. Regenwaldtypen sind zwei Begriffe, welche genutzt werden, um Regenwälder aufgrund ihrer klimatischen Bedingung, Entstehung und Verbreitung einzuteilen. Bei jedem Regenwaldtyp lassen sich außerdem unterschiedliche Varianten bzw. Subtypen feststellen, welche sich in ihrer Merkmalsausprägung gering vom Haupttypen abgrenzen lassen.

Klassische tropische Regenwälder gibt es in zwei verschiedenen Arten bzw. Typen. Zum einen gibt es die tropischen und zum anderen die gemäßigten Regenwälder. Dabei werden diese beiden Arten noch einmal nach ihren Varianten aufgeteilt. Neben den Regenwaldtypen der Tropen gibt es noch die Bergregenwälder, die aufgrund ihrer Höhenlage auch in verschiedene Varianten eingeteilt werden. Des Weiteren gibt es noch sogenannte Primärwälder, die den Großteil aller Regenwälder ausmachen.

Tropische Regenwälder

Die tropischen Regenwälder werden als immergrüne tropische Feuchtwälder eingestuft und befinden sich nahe am Äquator. Diese immergrünen Feuchtwälder entstehen, wenn in der Region ein dauerhaft feuchtes Klima herrscht und es mehr als 9,5 Monate pro Jahr regnet. In diesen Gebieten gibt es keine Jahreszeiten wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter, sondern nur eine Trocken- oder Regenzeit. Die tropischen Regenwälder befinden sich überwiegend in den drei großen Regenwaldregionen Amazonas, Kongo-Becken und Südost-Asien. Doch man unterscheidet verschiedene Subtypen bzw. Varianten.

- Die immergrünen tropischen Feuchtwälder sind klassische tropische Regenwälder und kommen hauptsächlich im Amazonas vor. Diese immergrünen Wälder machen einen Anteil von 66 % aller Regenwälder aus.

- Mosaikwälder sind eine Mischung aus Wald und anderen Landteilen wie Straßen, Siedlungen, Plantagen oder Viehweiden. Am häufigsten sind diese Wälder in Südostasien zu finden und haben einen Anteil von 20 % aller Regenwälder.

- Die tropischen Trockenwälder kommen überwiegend im Kongo-Becken vor und machen ganze 9 % der Regenwälder aus. Viele dieser Baumarten werfen ihre Blätter zu Beginn der Trockenzeit ab.

- Auen- und Überschwemmungswälder machen einen Anteil von 5 % aller Regenwälder aus und sind größtenteils in Südostasien verbreitet. Auenwälder sind häufigen Überschwemmungen ausgesetzt und verbreiten sich überwiegend an Seen, Flüssen und Flussmündungen sowie Bächen und Sümpfen.

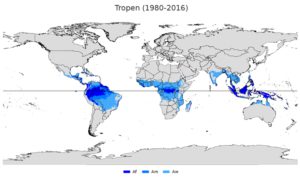

Von Beck, H.E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. – "Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution". Nature Scientific Data. DOI:10.1038/sdata.2018.214., CC-BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74672607

Tropische Regenwälder befinden sich hauptsächlich zwischen den Wendekreisen – auch bekannt als die Tropen. Dazu gehören Wälder in Westindien, Südostasien, Mittel- und Südamerika, der Insel Neuguinea sowie West- und Zentralafrika. Diese Regenwälder können die oberste Schicht eines Blätterdachs enthalten, in dem riesige Bäume wachsen. Viele Pflanzen in diesem Biom werden auch als gewöhnliche Zimmerpflanzen verwendet, da sie nur wenig Sonnenlicht und Regen benötigen und unter allen Bedingungen wachsen können.

In diesen Wäldern fällt das Sonnenlicht in der Regel in einem direkten, scharfen Winkel ein und erzeugt viel Sonnenenergie, wodurch in diesen Gebieten eine sehr hohe Temperatur aufrechterhalten wird. Diese Temperatur kann typischerweise zwischen 70 und 85 Grad Fahrenheit (21 bis 29 Grad Celsius) liegen.

Durch diese hohen Temperaturen wird die Luft auf einem sehr feuchten und warmen Niveau gehalten, wobei die Luftfeuchtigkeit durchschnittlich 77 % bis 88 % erreicht. Grundsätzlich schwitzt jeder Besucher ständig und möchte wahrscheinlich dem schwülen, äußerst unangenehmen und insektenverseuchten Klima entfliehen.

Feuchte Luft hat einen weiteren Dominoeffekt auf die umgebenden Luftmuster. Niederschlag ist die Norm und fällt ständig in häufigen extremen Wasserfallausbrüchen, die Monsunregenniveaus erreichen. Der Gesamtniederschlag in diesen Gebieten kann in einem bestimmten Jahr zwischen 80 und 400 Zoll liegen.

Aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung und der reichen Feuchtigkeits- und Regenbausteine beherbergen tropische Regenwälder eine unvergleichliche Vielfalt an Flora und Fauna. Er ist so vielfältig, dass auf jedem Hektar etwa 40 bis 100 verschiedene Baumarten zu finden sind.

Gemäßigte Regenwälder

Tropische Regenwälder können sich nicht mehr bilden, wenn die in der Region vorkommende Regenmenge unter 2000 Millimeter pro Jahr fällt. Bei diesen Regenwäldern handelt es sich dann um gemäßigte Regenwälder, die anhand ihrer Regenmenge nochmals in verschiedene Typen eingeteilt werden.

- Laubabwerfende regengrüne Feuchtwälder werden auch als halbimmergrüne Regenwälder bezeichnet und sie befinden sich meist am Rande von tropischen Feuchtwäldern. Die in der Region anfallende Regenmenge liegt bei 7 bis 9,5 Monaten pro Jahr und die Bäume werfen ihre Blätter nur in sehr trockenen Jahren ab. Herrscht eine normale Trockenzeit mit vier bis fünf Monaten, beschränkt sich der Laubfall nur auf die Baumkronen.

- Um Laubabwerfende regengrüne Trockenwälder handelt es sich, wenn die anfallende Regenmenge bei 4,5 bis 7 Monaten pro Jahr liegt. Die Bäume werfen ihre Blätter zu Beginn der Trockenzeit ab, um ihren Wasserverlust zu verringern.

- Savannenwald: Liegt die Regenmenge nur bei 2 bis 4,5 Monaten pro Jahr, können sich diese Wälder nur noch an vorhandenen Wasserstellen wie Flussläufen halten. Mit der in diesen Gebieten herrschenden Sommerhitze entsteht dann eine typische Savannenvegetation.

- Regenwald der Halbwüsten und Wüsten: Halbwüsten und Wüsten entstehen mit zunehmendem Abstand zum Äquator. In diesen Regionen regnet es weniger als zwei Monate pro Jahr und eine Savannenvegetation ist nicht mehr möglich. Durch Hochdruckwetterlagen verdunstet mehr Wasser als es regnet und Wüsten bilden sich.

Gemäßigte Regenwälder befinden sich außerhalb der Tropen und Subtropen, Bildquelle: Von KarlUdo – Eigenes Werk, CC BY 3.0

Gemäßigte Regenwälder unterscheiden sich von tropischen Regenwäldern, aufgrund des vorherrschenden Klimas und der ansässigen Tier- und Pflanzenwelt. Infolge dieses Unterschieds weichen sie jedoch in völlig unkenntliche Pfade ab, mit einem sich drastisch ändernden Klima und endemischer Tierwelt in einem völlig anderen Existenzbereich. Gemäßigte Regenwälder befinden sich in den mittleren Breiten, einer Region auf der Erde, die als die Region zwischen den Breiten 23, 26, 22 und 66, 33, 39 nördlich und 23, 26, 22 und 66, 33, 39 südlich definiert ist. Diese Region hat etwas kühlere Temperaturen als die Tropen, weniger Niederschlagsmengen und ist daher viel komfortabler und zugänglicher für die menschliche Besiedlung.

Um das Gebiet noch weiter einzugrenzen, findet man gemäßigte Regenwälder typischerweise in bergigen Gebieten an der Küste. Dieser Standort ist von entscheidender Bedeutung, da diese geografischen Bedingungen dazu beitragen, die starken und häufigen Regenfälle zu fördern, die mit jedem Regenwald verbunden sind. An den Küsten des Pazifischen Nordwestens in Nordamerika, Norwegen, Japan, Südaustralien, Neuseeland, Chile und dem Vereinigten Königreich finden sich gemäßigte Regenwälder entlang der Landesgrenzen.

Die Niederschläge sind höher als in vielen anderen Regionen der Welt, was vor allem auf die Küstenlage zurückzuführen ist. Feuchte, warme Luft aus Küstengewässern dringt ein und wird in den nahe gelegenen Bergen eingeschlossen. Als Ergebnis werden Regenbedingungen geschaffen. Aufgrund dieser Wetterbedingungen können Pflanzen nicht so stark wachsen und gedeihen wie in tropischen Gebieten.

Bergregenwälder

Beim Übergang vom tropischen Tiefland ins tropische Bergland wird der Wechsel von Temperaturen gesteuert. Fallen die Temperaturen aufgrund der Höhenlage unter 18 Grad, werden aus Tieflandregenwäldern dann Berglandregenwälder. Viele tropische Baumarten werden dann von Arten verdrängt, die an die niedrigen Temperaturen gewöhnt sind.

Die mehrstöckigen tropischen Bäume weichen weniger hohen Bäumen mit einer kompakten Baumkrone. Die Blätter dieser Bäume sind kleiner, dicker und härter und ihre Stämme und Zweige sind knochiger. Auch die typisch tropischen Lianen verschwinden aus dem Landschaftsbild und Pflanzen wie Farnen, Orchideen, Bromelien und Moose breiten sich aus.

Tropische Bergregenwälder sind sehr artenreich und kommen hauptsächlich in Mittelamerika, Südamerika und Südost-Asien vor, aber auch vereinzelt in Afrika. Auch die Bergregenwälder werden nochmals nach ihren Typen unterschieden. Arten von Bergregenwäldern:

- Untere Bergregenwälder: Ab einer Gebirgshöhe von 1200 Metern werden diese Wälder untere Bergregenwälder genannt. Die Bäume des Waldes sind teils zwei- bis dreistöckig mit einer Wuchshöhe von 15 bis 35 Metern. Erste Epiphyten-Pflanzen breiten sich aus und die Baumstämme sind etwa bis zu 10 % mit Moos bedeckt.

- Obere Bergregenwälder: Bei oberen Bergregenwäldern werden die Wälder in untere und obere Bergnebelwälder eingeteilt. Ab einer Höhe von 2000 Metern wachsen die Bäume nur noch 2 bis 20 Meter hoch. In den unteren Bergnebelwäldern sind die Baumstämme etwa zu 25 bis 30 % mit Moos bewachsen und in den oberen mit etwa 70 bis 80 %.

- Subalpine Bergnebelwälder: Auf einer Höhe von 2800 bis 3900 Metern liegt die Temperatur teilweise unter 10 Grad und die Bäume wachsen nur noch niedrig. Die Baumstämme sind fast komplett mit Moos bedeckt und die Pflanzen sind fast komplett verschwunden.

Primärwälder

Primärwälder sind die vielfältigsten und artenreichsten Wälder der Erde. Viele dieser Wälder sind teilweise noch unberührt und besitzen ihre ursprüngliche Arten- und Pflanzenvielfalt. In den drei großen Regenwaldregionen sind mehr als die Hälfte der Wälder Primärwälder.

Wo befindet sich der Regenwald: Verbreitung und Kontinente

Regenwälder gibt es überall außer in der Antarktis. Die größten auf diesem Planeten befinden sich in der Nähe des Amazonas in Südamerika und des Kongo in Afrika. Außerdem haben Wissenschaftler festgestellt, dass die warmen Inseln Südostasiens und Teile Australiens ideale Regionen für das Klima sind, das für die Unterbringung und Erhaltung dieser Ökosysteme erforderlich ist. Kältere Regenwälder findet man im Nordwesten Amerikas und sogar in Nordeuropa.

Der Monsuntrog, auch Region der innertropischen Konvergenz genannt, ist ein Gebiet, in dem Winde aus dem Norden und Süden zusammenkommen, um starke Winde und Niederschläge zu bilden. Dieses Gebiet spielt eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der Bedingungen, die für den Erhalt der tropischen Regenwälder der Erde erforderlich sind.

Der Regenwald, der zwei Klimatypen hat, tropisch und gemäßigt, variiert je nach Standort. Tropische Wälder befinden sich rund um den Äquator als Band zwischen den Wendekreisen nördlicher und südlicher Breite. Gemäßigte Regenwälder liegen an den Pazifikküsten der Vereinigten Staaten und Kanadas sowie des Vereinigten Königreichs, Chiles, Tasmaniens, Neuseelands und Norwegens. Diese Ökosysteme sind tendenziell kühler, obwohl sie genauso feucht bleiben wie ihre tropischen Gegenstücke.

Südamerikas Regenwälder

Der Amazonas-Regenwald ist der weltweit größte tropische Regenwald. Der Wald erstreckt sich entlang des Beckens des bereits erwähnten Amazonas (selbst der zweitlängste Fluss der Welt) und beherbergt etwa 20 % der Pflanzen und Vögel des Planeten, wobei 10 % der Säugetierarten hier vorkommen.

Afrikas Regenwälder

Die afrikanischen Regenwälder hingegen befinden sich in der Nähe von Zentralafrika und sind das zweitgrößte tropische Ökosystem der Welt. Madagaskars Nachbarregion war einst stark bewaldet, ist aber durch die menschliche Expansion weitgehend verschwunden. Afrika hat immer noch viele hohe Nebelwälder, überschwemmte Wälder und Mangrovensümpfe.

Asiens Regenwälder

Der Asiatische Regenwald erstreckt sich von Westindien und Burma bis zu den Inseln Borneo und Java in der östlichen Region. Bangladesch hat die weltweit höchste Konzentration an Mangrovenwäldern. Wenn man bedenkt, wie heiß und feucht Südostasien sein kann, ist die Lage dieser Regenwälder in dieser Region ziemlich natürlich. Das asiatische Festland um Indien hat ein nahezu tropisches Klima, das zwischen starken Monsunen und trockenen, ausgedörrten Perioden wechselt.

Australiens Regenwälder

Schließlich gibt es noch den australischen Regenwald. Der kleinste Kontinent der Erde bestand einst aus den Landmassen des heutigen Australien, Neuguinea und Neuseeland, welche zusammenhielten und war vor Millionen von Jahren vollständig vom Rest der Welt abgeschnitten. Dieses Gebiet war stark bewaldet.

Heute haben diese Landmassen, obwohl sie geteilt sind, eine Vielzahl unterschiedlicher Tierarten, von denen viele nur in diesem Gebiet zu finden sind. Typischerweise ist das Unterholz in den tropischen Wäldern Australiens dicht. Sie befinden sich auch in dem Korridor, wo feuchte Winde vom Pazifik kommen.

Welche Schichten und Stockwerke hat ein Regenwald

Um die Artenvielfalt und Ökologie im Regenwald bestimmen und erklären zu können, teilt man diesen in verschiedene Schichten auf, welche ich dir im Folgenden erklären möchte.

Unmittelbare Schicht

Die Notfall- bzw. unmittelbare Schicht ist geprägt von Baumkronen, welche manchmal bis zu 200 Fuß (60 Meter) hoch werden und eine Skyline abzeichnen. Blätter an Baumstämmen sind in der Regel minimal und dünn, dehnen sich jedoch aus, wenn Bäume ihre sonnigen oberen Schichten erreichen, wo sie das Sonnenlicht richtig aufnehmen können.

Die winzigen Samen in dieser Schicht sind starken Winden ausgesetzt, die helfen, sie wegzutreiben, damit sie sich anderswo ausbreiten können. In der Notfallschicht leben fliegende und gleitende Tiere, die über den dünnen Schichten fliegen bzw. schweben können. Dazu gehören Fledermäuse, Vögel oder Schmetterlinge.

Überdachungsschicht

Unter der Notfallschicht befindet sich die Überdachungs- bzw. Baldachinschicht, ein tiefer Bereich mit einer Dicke von etwa 20 Fuß (circa 6 Mter). Dieses Netzwerk aus miteinander verbundenen Ästen und Vegetation bildet eine Art Dach über den verbleibenden Schichten.

Die Überdachung schließt Wind, Niederschlag und Sonnenlicht aus und schafft darunter eine feuchte, ruhige und schlecht beleuchtete Umgebung. Bäume in dieser Schicht haben glänzende Blätter mit scharfen Enden, die Wasser abweisen. Obst ist hier viel häufiger. Aufgrund der Verfügbarkeit von Nahrung können hier mehr Tiere gefunden werden als irgendwo sonst im Regenwald.

Substrat

Als nächstes kommt die untere Ebene, die einige Meter niedriger ist als das Vordach. Es wird noch dunkler, zunehmend feuchter und viel stiller. Die Pflanzen hier haben größere Blätter. Die hier wachsenden Pflanzen neigen auch dazu, große und leuchtende Blüten zu haben, wie zum Beispiel stark riechende Orchideen. Dadurch ziehen sie Bestäuber an, die zur Verbreitung ihrer Samen beitragen können. Viele Tiere in dieser Region nutzen schwaches Licht zur Tarnung.

Waldboden

Die letzte Schicht ist der Waldboden. Es ist das am wenigsten beleuchtete aller Gebiete, mit wenigen Pflanzen und schnell verrottenden Blättern. Hier leben Zersetzer wie Schnecken, Regenwürmer, aber auch Lurche, Reptilien und andere kleinere Wirbeltiere. Einige Tiere nutzen dieses Gebiet auch als Nahrungsgebiet für Insekten, die wiederum von größeren Raubtieren wie dem Jaguar gejagt werden. Aufgrund der Flüsse, die durch die Region fließen, kann der Waldboden einzigartige Süßwasserlebensräume aufweisen.

Welche Wirkung hat der Regenwald auf Ökologie und Klima

Menschen und andere Tiere benötigen die Regenwälder regelmäßig jede Sekunde atmen zu können. Ein Baum wandelt das von 40 Erwachsenen abgegebene Kohlendioxid in 1 Stunde in Sauerstoff um. Im Regenwald gibt es mehr als 750 Baumarten pro Hektar.

Die unbewusste Zerstörung von Wäldern in unserem Land und auf der ganzen Welt ist unfair gegenüber der Natur und den Lebewesen in ihr. Es ist immer wichtig, für solche Themen sensibel zu sein und das Nachpflanzen von Bäumen zu unterstützen. Wenn wir versuchen, die von uns genutzten Wälder zu regenerieren, können die Dinge ganz anders aussehen. Laut National Geographic nehmen Wälder 30 Prozent der Landfläche der Erde ein. Nur 187 Millionen Hektar Wald werden in einem einzigen Jahr zerstört. Laut Wildlife Fund ist ein großer Teil der Entstehung von Treibhausgasen auf die permanente Entwaldung zurückzuführen.

Warum muss der Regenwald geschützt werden

Aus all dem ergibt sich also, dass der Schutz von tropischen Regenwäldern im Interesse von uns allen liegt. Glücklicherweise gibt es jedoch mehrere Lösungsansätze und Bewegungen, die der Zerstörung der Regenwälder entgegenwirken. Ein gutes Beispiel dafür sind Organisationen, welche sich für die Aufforstung in diesen Ökosystemen einsetzen, sodass irgendwann in Zukunft neue Wälder nachkommen. Darüber hinaus können auch wir Menschen hier in Mitteleuropa in unserem Alltag den Regenwald schützen, in dem wir beispielsweise ausschließlich Recyclingpapier kaufen, welches mit dem sogenannten „Blauen Engel“ versehen wurde.

Einer der Hauptgründe für die Zerstörung des Regenwalds ist der Anbau von Ölpalmen, welche weltweit auf einer Gesamtfläche von 19 Millionen Hektar angebaut werden. Und ein Teil dieser Fläche war zuvor eben auch Regenwaldfläche, welche für den Ölpalmen-Anbau gerodet worden ist. Durch die steigende Nachfrage nach Palmöl wird dieser Anbau immer mehr, was auch immer mehr Zerstörung der Regenwälder nach sich zieht.

Wer diese Ökosysteme also in seinem Alltag schützen möchte, der sollte allen voran den eigenen Fleischkonsum überdenken (bzw. einschränken), und auf Palmöl-Produkte verzichten. Regenwälder werden zudem auch für die Produktion von Soja-Tierfutter zerstört, weshalb ein Verzicht auf derartiges Tierfutter ebenso einen positiven Beitrag für den Erhalt der Regenwälder leistet.

Das Ökosystem Regenwald ist also aus zahlreichen Gründen für die Gesundheit unseres Planeten von größter Wichtigkeit. Im Folgenden sind daher nochmal insgesamt sechs gute Gründe für den Schutz unserer Regenwälder in zusammengefasster Form aufgeführt.

Tiere & Pflanzen schützen

Jede Maßnahme zum Schutz unserer Regenwälder ist auch eine Maßnahme zum Schutz von sehr vielen unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten, die nur in solchen Ökosystemen zu Hause sind.

Grundstoffe für Medizin

Sehr viele Heilmittel haben ihren Ursprung aus der Natur. In mindestens 25 % aller Medikamente, die aus unseren Apotheken kommen, stecken Substanzen aus Waldpflanzen. Ein gutes Beispiel dafür ist die chemische Verbindung „Chinin“, welche aus tropischen Pflanzen gewonnen wird, die eben vorwiegend in Regenwäldern ihre Heimat haben. Wenn wir heutzutage keine Regenwälder hätten, dann würden wir in unseren Apotheken nur eine äußerst begrenze Auswahl von Medikamenten zur Verfügung haben.

Co2-Speicher fürs Klima

Weltweit gehen Klimaforscher fest davon aus, dass sich die durchschnittlichen Temperaturen auf der Erde in den nächsten Jahrzehnten stark erhöhen werden. Allerdings sorgen Regenwälder durch ihre Fähigkeit der Co2-Speicherung massiv dafür, dass diese Temperatur-Steigerungen deutlich verlangsamt werden. Hätten wir keine Regenwälder auf dem Planeten, dann würde der menschengemachte Klimawandel um ein Vielfaches schneller voranschreiten, als ohnehin schon.

Vorbild der Forschung

Für technischen Fortschritt (insbesondere in der Forschung) haben wir Menschen uns schon immer an Tieren und Pflanzen orientiert. Zum Beispiel hätte die Menschheit ohne Vögel wahrscheinlich niemals das Fliegen gelernt, und ohne Frösche wohl niemals Schwimmflossen entwickelt.

Und an Bienen haben wir uns das Prinzip von Spritzen abgeschaut. Je mehr wir also Regenwälder schützen, desto mehr Tiere und Pflanzen schützen wir damit gleichzeitig, an denen wir uns möglicherweise auch für zukünftige Erfindungen wieder orientieren könnten.

Neue Nahrungsmittel

Viele der Nahrungsmittel, welche wir tagtäglich zu uns nehmen, haben ihren Ursprung aus dem Regenwald. Dazu zählen unter anderem Bananen, Tomaten, Vanille, Ingwer, Zimt und Kakao. Wenn in der Vergangenheit diese Lebensmittel nicht in Regenwäldern entdeckt worden wären, dann hätten wir heute deutlich weniger gefüllte Regale in Supermärkten zur Verfügung.

Wasserhaushalt der Erde

Beim Thema Wasser haben Regenwälder mehrere wichtige Funktionen. Sie treiben nicht nur den Wasserkreislauf massiv voran, sondern generieren auch einiges an Regenmassen, die irgendwo anders auf der Welt für eine erfolgreiche Landwirtschaft sorgen. Dies macht Regenwälder zu gigantischen Wasserspeichern, deren Wasser vielen Menschen auf der Welt das Leben enorm erleichtert.

Warum wird der Regenwald als Apotheke der Menschheit bezeichnet

Der Regenwald wird manchmal als die größte Apotheke der Welt bezeichnet, da in diesem Gebiet über 25 % der natürlichen Arzneimittel entdeckt wurden.

Viele, wenn nicht sogar die meisten modernen Medikamente wurden erstmals aus Lebewesen gewonnen und erst später synthetisiert. Antibiotika, erstmals aus dem Penicillin eines Schimmelpilzes gewonnen, sind das vielleicht prominenteste Beispiel. Andere Wirkstoffe sind das hochgiftige Colchicin der Herbstzeitlosen, das im Kampf gegen Krebs hilft, oder Atropin aus der Tollkirsche, mit der die Pupille für Untersuchungen erweitert werden kann.

Besonders Pilze und Pflanzen enthalten oft Substanzen, die sie vor Bakterienbefall schützen sollen und die wir uns ebenfalls zunutze machen können. Auch virenhemmende Wirkstoffe finden sich in vielen Organismen. Unter den Tieren sind es vorwiegend Insekten und Weichtiere, die Abwehrstoffe zum Schutz gegen Keime und Parasiten bereithalten. Weitere Stoffe dienen besonders Pflanzen zu ganz anderen Zwecken, beispielsweise als Lock- und Botenstoff oder Hitzeschutz. Diese haben manchmal eher zufällig auch Wirkungen, die sich Menschen zur Krankheitsbekämpfung zunutze machen können – allerdings ist dazu viel Forschung notwendig.

Der enorme Reichtum an Spezies aller Stämme, also Tiere, Pflanzen, Pilze, Einzeller und Bakterien, im tropischen Regenwald birgt große Chancen für die Medizin der Zukunft. Zahlreiche Wirkstoffe zur Behandlung unterschiedlichster Krankheiten dürften in den Urwäldern noch verborgen liegen, was insbesondere bei der Entwicklung neuer Antibiotika von großer Wichtigkeit sein könnte. Um diese zu nutzen, muss die Artenvielfalt und damit der gesamte Regenwald jedoch in möglichst ursprünglichem Zustand und großer Ausdehnung erhalten bleiben.

Warum ist der Wasserkreislauf im Regenwald besonders

Der kleine Kreislauf bezeichnet das regional stattfindende Speichern und Transportieren von Wasser über die Luft. Hierbei sorgen im Regenwald die Menge an Bäumen und die Größe der Blätter für das Verdunsten von Feuchtigkeit durch die Sonnenstrahlen. Diese Feuchte steigt auf (z. B. als Nebel) und sorgt somit für Wolkenbildung und Regen.

Ein Baum kann bspw. an die Erdatmosphäre bis zu 1000 Liter Wasser abgeben. Wissenschaftler haben in dem Zusammenhang noch etwas ermittelt: Im Amazonasgebiet, d. h. dem großen Regenwaldgebiet in Südamerika, regnet ein einzelner Tropfen bis zu sechsmal herunter und verdunstet wieder, ehe er über die Flüsse in den großen Wasserkreislauf übergeht. Somit wird Regenwasser viel öfter ins System gegeben als anderswo.

Warum bildet sich Regenwald besonders gut am Äquator

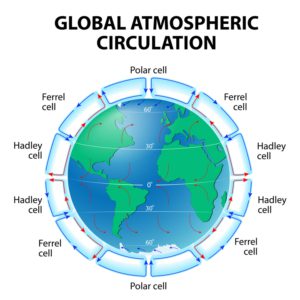

Um nachzuvollziehen, warum und wie sich die tropischen Regenwälder bilden, braucht es ein wenig Hintergrundwissen zur Luftzirkulation auf der Erde. Hierbei sind vor allem die sog. innertropische Konvergenzzone (ITC) sowie die Hadley-Zelle mit den Passatwinden relevant. Was ist mit diesen Begriffen gemeint?

Die innertropische Konvergenzzone verläuft am Äquator. Hier liegen ebenfalls die immergrünen Regenwälder auf der Erde. In dieser Zone herrscht ein Tiefdruckband vor. Die Sonne ist abermals der Auslöser für die dort vorherrschenden klimatischen Bedingungen. Denn bis zum südlichen und nördlichen Wendekreis (ein erdumlaufendes Band auf Höhe des 30. Breitengrades) sind die Passatwinde aufzufinden und damit ebenfalls die sog. Hadley-Zelle.

Die Hadley-Zelle beschreibt einen globalen Luftkreislauf, der sich zwischen dem 30. Breitenkreises und dem Breitengrad Null abspielt. In der Nähe vom Äquator (der 0. geografischen Breite) scheint die Sonne regulär im Zenit (90°) oder annähernd in dieser Position (d. h. 67° und mehr). Durch die nahezu senkrechte Lage der Sonnenstrahlen erwärmt sich die Luft in Bodennähe außerordentlich stark. Die Wärme begründet einen darauffolgenden Dichteverlust der Luftmassen. Das verursacht eine Ausdehnung der Luft (sog. Antipassat oder Gegenpassat). Diese Dehnung verringert den Luftdruck am Boden, sodass die Tiefdruckrinne, d. h. die innertropische Konvergenzzone, entsteht.

Zusätzlich führt die Lufterwärmung zu einer Abkühlung in ca. 18 km Höhe (sog. Tropopause). Dadurch streben die Luftmassen in Richtung der Pole. Das weitere Erkalten lässt die Massen absinken, wodurch sich der Druck nahe dem Erdboden wieder erhöht. Auf die Weise entsteht ein Druckgefälle. Die Luft gelangt daraufhin erneut in der äquatorialen Tiefdruckrinne, erwärmt sich, steigt auf und wandert abermals. Dieser Kreislauf nennt sich Hadley-Zelle. Er ist wesentlich für die Entstehung der Regenwälder.

Die Zelle wandert wegen des Sonnenstands im bzw. nahe dem Zenit im Verlauf eines Jahres zwischen den Wendekreisen hin und her. Dadurch entwickeln sich die typischen Regenzeiten (und Trockenzeiten) in Tropenwäldern. In Bodennähe führt die Hadley-Zelle zusätzlich zur Entstehung der notwendigen Passatwinde auf der Südhalbkugel und der Nordhalbkugel des Planeten. Für Regenwälder ist diese Luftzirkulation unterm Strich ein entscheidendes Element.

Wozu werden Passatwinde im Regenwald benötigt

Die Passatwinde stellen einen notwendigen Bestandteil der Entstehung der Regenwälder dar. Das liegt an der Verdunstung des Wassers (vgl. großen Wasserkreislauf). In der Nähe des Äquators führt die Windzirkulation innerhalb der Hadley-Zelle mit den in der innertropischen Konvergenzzone einströmenden Passatwinden von den Meeren zu ergiebigen Regenfällen in der Regenwaldregion.

Zum Vergleich: Die Wendekreise (30. Breitengrad) sind vorrangig durch Wüsten und trockenen Regionen gekennzeichnet. Das liegt am Absinken der wasserarmen Luft in diesen Gegenden. Das Absinken sorgt für Hochdruck, sodass sich die charakteristischen Trockengebiete (Wüsten, Savannen) bilden.

Die Passatwinde entstehen aufgrund dieser Luftdruckunterschiede. Sie befördern die feuchte Luft von den Meeren mitsamt den zugehörigen Regenwolken zum Festland – ein für Regenwälder essenzieller Vorgang. Denn dort kann Regen oft und in großen Mengen fallen, sodass die charakteristische Struktur der Tropenwälder wachsen kann.

Während ein Teil des Wassers über die Blätter verdunstet (kleiner Wasserkreislauf), landet ein anderer Anteil in den Flüssen und Bächen. Von dort aus kann das abgeregnete Wasser erneut in die Ozeane fließen und verdunsten (großer Wasserkreislauf). Ohne die Passatwinde, die Tiefdruckrinne und die all dies umfassende Hadley-Zelle könnten die tropischen Regenwälder nicht wachsen und gedeihen.

Welche Auswirkung hat der Klimawandel auf den Wasserkreislauf im Regenwald

Der Luftkreislauf sowie die Wasserkreisläufe sind demnach essenziell, damit sich Regenwälder überhaupt erst bilden. Die Verdunstung von Wasser trägt zur Wolkenbildung bei und erlaubt gleichzeitig einen kühlenden Einfluss auf die erdbodennäheren Schichten. Denn die Sonnenstrahlen müssen zunächst die Wolken bzw. den Nebel und die Baumkronen durchdringen, ehe sie die Luft darunter erwärmen können.

Werden die Wälder vernichtet, wie es bspw. durch Rodungen oft der Fall ist, fehlen schattenspendende Bäume. Der Boden erwärmt sich zügiger und das zieht eine rasche Zersetzung der einzelnen Komponenten nach sich. Da Regenwälder CO2 (Kohlenstoffdioxid) durch die Fotosynthese (Nährstoffwechsel bei Pflanzen) aufnehmen und speichern, wird dieses klimaschädliche „Treibhausgas“ entweder direkt oder später wieder freigesetzt.

Die Konsequenz dessen wäre das schnellere Voranschreiten der Klimaerwärmung und darauffolgend der Verlust der Arten- und Pflanzenvielfalt. Die Luftkreisläufe und Wasserkreisläufe würden zusammenbrechen und zu folgenden Effekten führen:

- weniger Wolkenbildung

- geringere Niederschläge

- trockenere Böden

- verstärkte Wüstenbildung

- Verlust der Artenvielfalt (Tiere und Pflanzen)

Wie viele Tiere und Pflanzen leben im Regenwald

Allein der Amazonas-Regenwald beherbergt etwa 1300 Vogelarten, 3000 Fischarten, 2,5 Millionen Insektenarten, 427 verschiedene Säugetiere und etwa 40.000 Pflanzenarten. Es katalogisiert nur, was zuvor gefunden und klassifiziert wurde, wobei schätzungsweise Millionen weitere in diesen ökologischen Hotspots existieren.

Tatsächlich kann ein einzelnes 4 Quadratmeilen großes Stück Regenwald 1.500 blühende Pflanzen, 750 Baumarten, 400 Vogelarten und 15 Schmetterlingsklassen haben. Noch heute wird geschätzt, dass Millionen verschiedener Arten von Insekten, Pflanzen und Mikroorganismen in den grünen Zweigen dieser Regenwälder unentdeckt bleiben.

Welche Tiere und Pflanzen leben im Tropischen Regenwald

Die Pflanzenwelt des Regenwaldes ist verstärkt auf die Aufnahme von Feuchtigkeit und Nährstoffen aus der Umgebung angewiesen. Der Boden bietet nur geringe Nährstoffpotenziale und keine tiefe Humusschicht. Herabfallende und abgestorbene Pflanzenbestandteile erreichen nur selten eine so tiefe Ebene. Sie werden in der Regel schon auf dem Weg nach unten in einer höheren Schicht durch Tiere und Pflanzen weiter verwertet. Wachstumspotentiale gehen entsprechend von höhergelegenen Ebenen aus.

Auch Wasser kann im Boden nicht gehalten werden. Bäume verhelfen sich mit flachen oder oberirdischen Wurzel in Form von stelzenartigen oder brettartigen Gebilden. Die Pflanzen wachsen teilweise enorm dicht beieinander und nach oben hin gestaffelt, um die Wachstumszonen voll ausnutzen zu können. Häufig sind Epiphyten- Aufsitzerpflanzen, die durch clevere Techniken Wasser und Nährstoffe aus der Umgebung gewinnen. Sie leben u. a. von herabfallenden Blättern, die sich in ihren Blattkelchen zu Humus umwandeln und so Nährstoffe abgeben.

Das Bild ist geprägt von Palmen, Kletterpflanzen, Würgefeigen, Lianen, Baumfarnen, Bodendeckern, Moosen und Flechten. Bekannt sind vielen Menschen in diesem Zusammenhang die Sammeltrichter der Bromelien und die als Zimmerpflanzen beliebten Orchideen mit ihren stark spezialisierten Luftwurzeln, Geißkräuter und Lobelien.

Viele Bäume machen sich für die Bestäubung die artenreiche Gruppe der Fledertiere zu Nutze, welche sich wiederum durch die Spezialisierung auf die Vielzahl hochwachsender Blüten und Früchte entwickeln konnten.

Tiere wie Okapi können auf dem Waldboden beobachtet werden. Diese auffällige Säugetierart ist in den tropischen Klimazonen der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika beheimatet. Sie sehen aus wie Zebras, sind aber eigentlich näher mit Giraffen verwandt, was angesichts ihrer markanten Gesichter durchaus Sinn ergibt. Sie neigen dazu, sich von Baumblättern, Knospen und Pilzen zu ernähren.

Auf den unteren Ebene kann man Tiere wie den Jaguar finden. Ihre Flecken sollen dem Wechselspiel von Schatten und Licht ähneln, das aus dem dichten Baldachin blinzelt, und ihnen eine hervorragende eingebaute Tarnung zum Verfolgen und Fangen ihrer Beute verleihen. Sie sind typischerweise in Mittelamerika und Teilen von Paraguay und Argentinien zu finden. Einige Populationen finden sich auch in Mexiko.

In der Baumkronenschicht sind kleinere Tiere zu finden, wie Klammeraffen in Süd- und Mittelamerika und Stacheltukane in Lateinamerika. Tukane sitzen gerne in Baumhöhlen, die in dieser Schicht üblich sind, und stecken oft gerne ihre Schnäbel und Schwänze unter ihren Körper. Klammeraffen sind sehr sozial und leben in Gruppen von mehr als 30 Individuen. Schließlich sind in der resultierenden Schicht nur die kleinsten und flüchtigsten Tiere oder deren Fressfeinde zu finden.

Der Kronenadler ist ein solches Tier. Es ist ein Greifvogel, der sich hauptsächlich von Tieren wie Primaten und Eidechsen ernährt.

Die größte Gruppe der im Regenwald beheimateten Tierwelt besteht allerdings aus Gliederfüßern. Spinnentiere, Blattschneideameisen, Krebstiere und Tausendfüßer bevölkern in unüberschaubaren Variationen den Boden und die Stämme der Pflanzen.

Für den Mitteleuropäer fast widersinnig wirkende Anpassungsvorgänge haben in diesen Gefilden unglaubliche Tierarten hervor gebracht. Baumsteigerfrösche, die schon in Pflanzenkelchen schlüpfen und selten einen echte Tümpel kennenlernen. Fliegende Schlangen und beängstigend große Reptilien wie Krokodile und Anakondas.

Neben Chamäleons und Schildkröten tummeln sich diverse giftige Amphibien, die durch ihre grellbunte Warnzeichnung einem vorzeitigen Tod als Beute hungriger Vögel entgehen. Was nicht giftig ist, hat gelernt sich zu tarnen. Käfer, Falter und Schrecken verschmelzen mit der Umgebung. Das Blätterdach beherbergt eine Vielzahl bunter Vögel, viele spezialisiert auf einzelne Früchte oder andere Pflanzenteile. Papageien, Paradiesvögel und Kolibris passen sich perfekt an ihren jeweiligen Lebensraum an.

Große Säugetiere sind vergleichsweise gering vertreten. Viele haben Greifschwänze oder Flughäute ausgebildet. Sie klettern geschickt von einem Baum zum anderen und können größere Abstände gleitend überwinden.

Die größten in Regenwäldern beheimateten Tiere sind die Waldelefanten. Häufiger jedoch finden sich Primaten, die in großen Gruppen die Bäume bevölkern. Mancherorts leben große Wildkatzen wie Tiger und Jaguare und kleinere aber wendige Räuber, wie Riesenotter.

Welche Tiere und Pflanzen leben im Gemäßigten Regenwald

Gemäßigte Regenwälder sind im Allgemeinen biologisch nicht so vielfältig wie ihre wärmeren, feuchteren Pendants, aber sie haben ihre eigenen Vorteile. Insbesondere beherbergen sie eine erstaunliche Menge an biologischen Prozessen und Produktivität mit einer Gesamtspeicherung von 500-2000 Tonnen Holz, Blättern und verschiedenen anderen organischen Stoffen pro Hektar.

Diese Dichte von totem und lebendem Material bedeutet, dass viele Pflanzenarten auf beispiellose Weise gedeihen können. Infolgedessen können sie im Allgemeinen länger leben und zu Größen heranwachsen, die viel größer sind als in den Tropen. Zum Beispiel gehören gemäßigte Regenwaldbäume wie die Redwood-Küsten von Kalifornien in den Vereinigten Staaten und das Ace of Chile zu den größten und langlebigsten Baumarten der ganzen Welt.

Bei den Tieren ist es üblich, viel größere Säugetiere zu sehen, obwohl auch kleine Vögel, Reptilien und Insekten üblich sind. Schwarzbären und Luchse, Puma sind Prädatoren in dieser Region. Der Schwarzbär ist eine Kreatur mittlerer Größe, in seiner Zusammensetzung ist er dick und sperrig. Es verwendet seine kräftigen gebogenen Krallen, um Wurzeln, Stümpfe und Baumstümpfe auszureißen, während es nach Nahrung sucht. Luchse sind wilde Raubtiere, die bis zu 12 Meter weit springen können, um ihre Beute zu fangen.

In den Regenwäldern Chiles leben Vögel wie die Juan-Fernández-Feuerkrone, ein farbwechselnder Kolibri und der Magellan-Specht. Australien ist die Heimat von Kreaturen wie Wallabys und Bandicoots. Es ist auch der Lebensraum der Potoroos, niedlicher kleiner Beuteltiere, die heute als eines der am stärksten gefährdeten Tiere in der gesamten Region eingestuft werden.

Warum werden Regenwälder gerodet bzw. abgeholzt

Die Hauptursachen für die Abholzung sind folgende:

- Kommerzieller Holzeinschlag: Obwohl es sich bei den meisten Regenwäldern um Primärwälder handelt, werden sie in einigen Gebieten gerodet, um Rohmaterial für die weltweite Holzindustrie zu gewinnen. Diese abgeholzten Flächen erholen sich nach dem Einschlag nicht mehr, da sie auch für andere Industrie.

- Viehzucht: Aufgrund des zunehmenden Fleischhungers wird zunehmende extensive Viehzucht betrieben. Hierfür sind weite Grasflächen benötigt, für diese viele Regenwald weichen muss. Solange die Nachfrage nach Fleisch unverändert weiter steigt, werden auch die Rodungen zugunsten der Fleischindustrie weiter zunehmen.

- Landwirtschaftlicher Anbau: Obwohl ein Teil der gerodeten Flächen für die Viehzucht genutzt wird, wird der größte Teil für die Landwirtschaft verwendet. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Durch die erhöhte Viehzucht müssen zusätzliche Futtermittel angebaut werden, für die ebenfalls Regenwaldfläche gerodet wird. Auch die weltweite Nachfrage nach billigen Lebensmitteln steigt, die möglichst günstig angebaut.

- Straßenbau: Andererseits bedeutet der Bau von Straßen außerhalb des Primärsektors, auch wenn er durch die Existenz dieser Industrie, die Transportwege benötigt, motiviert ist, dass bestimmte Gebiete des Regenwaldes abgeholzt werden, um Verbindungswege zwischen Produktions– und Verbrauchsorten zu schaffen.

- Urbanisierung: Der Regenwald wird auch abgeholzt und verbrannt, um neue Flächen für den Bau von Infrastrukturen für den Wohnungsbau zu schaffen, in der Regel Wohnsiedlungen und Gewerbegebiete. Dies geschieht sowohl auf legale als auch auf illegale Weise, und zwar überall auf der Welt und nicht nur im Amazonasgebiet.

- Waldbrände: Die Abholzung im Amazonasgebiet und anderswo erfolgt hauptsächlich durch das Abholzen oder Abbrennen großer Waldflächen. Obwohl Waldbrände auch natürliche Ursachen haben können, wie z. B. ein Blitzeinschlag in einen Baum, werden in vielen Teilen der Welt Brände gelegt, um Flächen von der Vegetation zu befreien und Platz für kommerzielle Zwecke (Urbanisierung, Straßen, Viehzucht usw.) zu schaffen. In bestimmten Gebieten ist dies manchmal legal, in den meisten Fällen jedoch illegal, was in einigen Ländern stärker verfolgt und bestraft wird als in anderen.

- Laxheit und Korruption bei der Strafverfolgung: Ein weiterer entscheidender Faktor, der nicht verschwiegen werden darf, wenn man nach den Ursachen für die Abholzung des Regenwaldes sucht, ist die Korruption verschiedener lokaler Einrichtungen. Auch die wenig effektive Umsetzung der Gesetzgebung in der Praxis, die eigentlich dazu bestimmt sind, um diese Ökosysteme zu schützen, tragen zu einer Verschlechterung der Lage bei.

Was sind die Folgen der Regenwaldrodung

Durch die Abholzung des Regenwaldes sind immer mehr Tier– und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht, was zu einem erheblichen Rückgang der biologischen Vielfalt in der gesamten Biosphäre führt. Darüber hinaus bedeutet die Abholzung der Wälder im Amazonasgebiet auch eine Verschlechterung der „Lunge des Planeten“, deren Fähigkeit, CO2 aus der Atmosphäre zu absorbieren, von Jahr zu Jahr abnimmt, da das Volumen der Pflanzenmasse erheblich reduziert wird.

Außerdem werden durch die Abholzung des Regenwaldes auch menschliche indigene Gemeinschaften ausgelöscht, die immer schon in Harmonie mit dem Wald leben. Die indigenen Stämme sehen sich in ihrem Einflussbereich zunehmend eingeschränkt und sind in vielen Fällen gezwungen, in Reservaten zu leben, die von lokalen Regierungen kontrolliert und verwaltet werden, die diesen indigenen Stämmen zwar das Überleben ermöglichen, aber dazu führen, dass Menschengruppen von ihrem ursprünglichen Land in andere Gebiete umgesiedelt werden, die nicht ihrer Kultur und Tradition entsprechen.

Wenn alle Bäume des Amazonas-Regenwaldes abgeholzt würden, würde ein so großes und wichtiges Naturgebiet verschwinden, dass dies Auswirkungen auf den gesamten Planeten hätte, das Klima würde sich überall viel stärker verändern, viel nutzbares Land würde als Ökosystem verloren gehen, viele Tierarten würden verdrängt, ebenso wie viele Menschen, die in diesem Gebiet leben, indigene Völker und viele Arten aus allen Naturreichen würden verschwinden, und sogar die Weltwirtschaft wäre betroffen.

Warum ist Regenwaldzerstörung unumkehrbar?

Zwar ist es grundsätzlich möglich, Regenwälder wieder aufzuforsten, dabei entstehen jedoch nicht dieselben Ökosysteme wie vorher – sogenannte Primärwälder –, sondern Sekundär- oder Tertiärwälder. Diese enthalten andere Artenzusammensetzungen und können den zuvor abgeholzten Regenwald in seiner Funktion daher nicht ersetzen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Unter anderem benötigen viele Bäume sehr lange Wuchszeiten sowie eine spezielle Umgebungsvegetation und leben in Symbiose mit anderen Pflanzen und Pilzen.

Ein derart komplexes System lässt sich nicht künstlich erzeugen. Hinzu kommt, dass bald nach der Rodung auch die empfindlichen Böden erodieren, sodass ein neuer Besatz nicht mehr möglich ist. Mittlerweile werden neue Ansätze zur effektiveren Wiederaufforstung erforscht, diese befinden sich jedoch noch im Anfangsstadium.

Wie lässt sich der Regenwald schützen

Etablierung einer geeigneten Flächennutzungsplanung

Die Raumplanung bietet einen strategischen Rahmen für den Ausgleich der Flächennutzung auf nationaler, subnationaler und territorialer Ebene. Dadurch wird die Legitimität von Flächennutzungsplänen sichergestellt und die Akzeptanz der Menschen für nachhaltiges Bauen und Konstruieren erhöht. Gleichzeitig ist ein transparenter rechtlicher Rahmen für Landnutzungsänderungen wichtig. Insbesondere sichere Landbesitzsysteme, die die traditionellen Gewohnheitsrechte zur Nutzung von Land und Waldprodukten anerkennen.

Nachhaltige Landwirtschaft umsetzen

Die weltweit steigende Nachfrage nach Lebensmitteln und anderen Landprodukten erfordert hochproduktive, nachhaltig bewirtschaftete Gebiete. Die Landwirtschaft ist nach wie vor die Hauptursache für die Entwaldung in der Welt, und es ist dringend notwendig, eine positivere Wechselwirkung zwischen Land- und Forstwirtschaft zu fördern.

In Gebieten, in denen die großflächige kommerzielle Landwirtschaft die Hauptursache für Landnutzungsänderungen ist, ist eine wirksame Regulierung der Landnutzungsänderungen mit angemessenen sozialen und ökologischen Schutzmaßnahmen erforderlich. Initiativen wie freiwillige Zertifizierungssysteme und Verpflichtungen zur vollständigen Beseitigung der Entwaldung haben ebenfalls positive Auswirkungen auf die Wälder.

Förderung der Ernährungssicherheit

Eine weitere Initiative zur Verbesserung der Landwirtschaft, der Agroforstwirtschaft und anderer Landnutzungspraktiken auf lokaler Ebene besteht darin, Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssicherheit durchzuführen. Dies kann durch die Einführung von Sozialschutzsystemen und die Ausbildung in neuen Technologien der Nahrungsmittelproduktion wie vertikale Landwirtschaft und Hydrokultur erreicht werden, anstatt die wahllose Ausdehnung landwirtschaftlicher Flächen auf Kosten der Wälder zu fördern.

Die Wälder wiederum spielen eine wichtige Rolle im Wasserkreislauf, bei der Bodenerhaltung, der Kohlenstoffbindung und dem Schutz von Lebensräumen. Ihre nachhaltige Bewirtschaftung ist für eine nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungssicherheit von entscheidender Bedeutung.

Verhütung von Waldbränden

Viele Brände werden vorsätzlich gelegt, und die große Mehrheit wird von Menschen durch Unachtsamkeit oder Fahrlässigkeit verursacht. Das Wissen um die Verhütung von Bränden ist wichtig, um die Natur genießen zu können und damit auch andere sie genießen können.

Schaffung von Waldschutzgebieten

Schließlich sollten Schutzgebiete oder Gebiete mit höherem ökologischen Wert differenziert geplant werden. Das heißt, dass die Orte mit Arten und Ökosystemen, deren Erhaltung die Gesellschaft für wichtig hält, als Schutzgebiete ausgewiesen werden sollen. Solange sich dieses Verhalten nicht ändert, wird die Abholzung fortgesetzt und damit eines der wertvollsten Ökosysteme der Welt geschützt, das einen hohen Prozentsatz der biologischen Vielfalt des Planeten enthält.

Was ist der Unterschied zwischen Regenwald und Urwald

Ein Urwald ist ein ursprünglicher oder unberührter Wald, in welchem die Menschheit noch nicht eingewirkt hat. Demnach wurden dort keine Bäume gefällt oder neue gepflanzt. Der Wald ist komplett unter natürlichen Bedingungen entstanden. Jede Wald war früher ein Urwald und viele Regenwälder sind es heute noch.

Was ist der Unterschied zwischen einem Regenwald und einem Wald in Europa

Die europäischen Laub- und Mischwälder können nicht mit den ursprünglichen Regenwäldern in Äquatornähe verglichen werden. Viele Waldflächen werden wirtschaftlich genutzt und einige Tier- und Pflanzenarten sind selten geworden. Doch nicht nur in der Vegetation unterscheiden sich heimische und tropische Wälder.

Vor allem die Bodenbeschaffenheit, die unterschiedlichen Temperaturen und das Klima haben Einfluss auf die Entwicklung des Waldes. Während das Wachstum der Bäume in der gemäßigten Zone jahreszeitenabhängig ist, streben die Bäume im tropischen Regenwald schnellstmöglich nach Sonnenlicht. (siehe auch Hauptartikel: Wald und Regenwald im Vergleich: Gemeinsamkeiten und Unterscheidungsmerkmale)

Wieso wird der Regenwald durch Verzicht auf Fleisch oder Palmöl geschützt

Die Tierhaltung hat einen großen Einfluss auf die Umwelt und den Regenwald. Günstiges Fleisch und Tierprodukte wie Eier und Milch entstehen in der Massentierhaltung. Die braucht günstiges Tierfutter. Aus Soja entsteht Futter, das Tiere zu einem guten Preis mit Energie versorgt. Als Verbraucher lassen sich weitere Sojaplantagen durch den Verzicht auf Fleisch und Tierprodukte verhindern.

Die perfekte Ernährung, um den Regenwald zu schützen, gestaltet sich vegan, der Verzicht auf alle Tierprodukte, und regional. Ein kleinerer Schritt ist, auf die Herkunft des Fleisches zu achten und den Fleischkonsum zu verringern. Denn auch fertiges Fleisch kommt aus Brasilien und sorgt dort für Rodungen des Regenwalds. Die Rinder brauchen Platz, der durch Rodungen entsteht.

Neben Sojaplantagen fällt der Regenwald Ölpalmen, Kaffeepflanzen oder Kakao zum Opfer. Ölpalmen liefern in großen Mengen Palmöl. Das Pflanzenöl ist in vielen fertigen Lebensmitteln oder in Kosmetik zu finden. Bekannt ist das Problem mit den Palmölplantagen vor allem durch die Bedrohung der Orang-Utans. Ihr Lebensraum im Regenwald in Indonesien ist massiv durch das Entstehen neuer Palmölplantagen bedroht. Ein wichtiger Schritt ist der Verzicht auf Produkte mit Palmöl.

Allerdings ist es in sehr vielen Waren enthalten. Vor allem Fertigprodukte enthalten Palmöl, aber auch Aufstriche oder Margarine und Süßigkeiten. Manche Hersteller werben damit, dass kein Palmöl oder nur welches aus nachhaltigem Anbau zum Einsatz kommt. Wenn Verbraucher diese oder palmölfreie Produkte bevorzugen, erhöht sich die Nachfrage. Dadurch lässt sich Unternehmen zeigen, dass es mehr Gewinn verspricht, den Regenwald zu schützen. Bei Kaffee und Kakao gibt es mittlerweile viele Initiativen, die einen nachhaltigen Anbau fördern oder unterstützen. Wer beim Kauf auf entsprechende Siegel achtet, schützt den Regenwald.

Welche Siegel und Institutionen versuchen den Regenwald zu schützen

Verschiedene Siegel erleichtern beim Einkauf die Entscheidung für ein Produkt, das dem Regenwald nicht schadet. Je nach Richtlinien zeigen die Siegel, ob sie auf soziale Komponenten oder ökologische Werte achten. Das Fairtrade-Siegel stellt sicher, dass die Menschen vor Ort gerechte Preise für ihre Rohstoffe erhalten. Das ermöglicht ihnen ein Einkommen ohne Raubbau, illegale Rodungen oder Kinderarbeit. Das Siegel betrifft verschiedene Produkte wie Lebensmittel oder Textilien. Bestimmte Lebensmittel wie Schokolade haben speziell ein Kakao-Fairtrade-Siegel, das Verbrauchern zeigt, dass die Arbeiter unter fairen Bedingungen arbeiten.

Das bekannteste Siegel, um den Regenwald zu schützen, ist das der Rainforest Alliance. Die Rainforest Alliance bewertet Kriterien wie Arbeitsbedingungen und Schutz der Natur. Es findet sich auf Lebensmitteln und das Label zeigt einen gut erkennbaren Frosch. Ein allgemeineres Siegel zum Schutz der Umwelt und von Wäldern ist das Umweltsiegel des Blauen Engels. Es symbolisiert, dass das Produkt möglichst umweltschonend entsteht.

Zu den Siegeln bei Papierprodukten, die den Versuch anzeigen, Wälder zu schonen, gehören das PEFC- und das FSC-Siegel. Allerdings kritisieren Umweltvereine beide Siegel, da sie teilweise auf Produkten zu finden sind, die Tropenholz enthalten. Da aber bei Papierprodukten wenige internationale Siegel mit klaren Richtlinien existieren, bieten die Labels zumindest eine Orientierung.

Das eigene Kaufverhalten ist ein wichtiger Schritt, um den Regenwald zu schützen. Wer Geld oder Zeit übrig hat, unterstützt zusätzlich Vereine und Initiativen. Für den Schutz des Regenwaldes setzen sich große Organisationen wie Greenpeace oder der WWF ein. Speziell für den Regenwald am Amazonas setzt sich Amazon Watch ein. Organisationen wie das Rainforest Action Network und Rainforest Trust unterstützen Projekte zum Schutz des Regenwalds auf der ganzen Welt. Zusätzlich gibt es viele weitere Organisationen, die sich speziellen Regionen widmen. Sie bewahren Areale des Regenwalds, unterstützen indigene Völker oder schützen bedrohte Tierarten.

Was sind alternative Formen der Regenwaldnutzung

Nachhaltige Regenwaldnutzung bedeutet, dass die Regenwälder – insbesondere die tropischen Regenwälder – nicht mehr das Opfer von Raubbau sein dürfen, sondern dass ökologisch vernünftige Methoden gefunden werden, wie die Ressourcen des Regenwaldes genutzt und gleichzeitig erhalten bleiben können.

Schutzgebiete und Tourismus

Um gleichzeitig Arbeit und Einkommen für die Bevölkerung zu generieren und die Natur zu schützen, kann die Einrichtung großflächiger Schutzflächen eine Lösung sein. Dabei eignen sich Gebiete mit hohem Schauwert und zugleich großer ökologischer Bedeutung, um sowohl Tourismus als auch Artenschutz gerecht zu werden. Wichtig ist jedoch, die Besucherströme zu kontrollieren. Eine zu große Zahl kann Tier- und Pflanzenwelt durch Lärm, Licht und Trittdruck erheblich schädigen.

Des Weiteren müssen sinnvolle Lösungen für sparsame Wassernutzung, nachhaltige Energiekonzepte und Müllvermeidung beziehungsweise -beseitigung gefunden werden. Auf dieser Basis können beispielsweise Führungen und Übernachtungsgelegenheiten sowie Restaurants und Aktivitäten geschaffen werden. Auch Postkarten sowie Poster und Stockfotografie zur kommerziellen Nutzung ermöglichen den Aufbau von Arbeitsplätzen. Die kommerzielle Verwertung von Bildmaterial kommt auch für Flächen infrage, die zu abgelegen oder aus anderen Gründen schwer für den Tourismus nutzbar sind. Hier dient auch die Organisation von Wildhütern und –beobachtern als ökonomische Stütze für die umliegende Bevölkerung.

Solche Projekte dürfen niemals im Massentourismus enden. Denn auch der Tourismus leistet seinen Beitrag für die Zerstörung der Umwelt. Dennoch können Schutzgebiete eine Einnahmequelle für Menschen sein, welche dadurch nicht mehr den Regenwald abholzen müssten. Geld, welches dadurch bereitgestellt wird, können die Nationen dazu nutzen, um landwirtschaftliche Erzeugnisse zu importieren. Damit würde der Ackerbau zurückgedrängt werden. Fördermaßnahmen und weltweite Subventionen könnten solche Projekte und die Menschen, welche dort arbeiten, unterstützen.

Schonende Agrarwirtschaft

Bisher erlangte Landwirtschaft im Regenwald vor allem durch endlose Plantagen mit Monokulturen – beispielsweise Ölpalmen, Kakao, Soja, Mais, Eukalyptus oder Zuckerrohr – traurige Berühmtheit. Während der natürliche Wald eine extreme Artenvielfalt aufweist, ermöglichen diese Gebiete lediglich einem winzigen Bruchteil heimischer Spezies das Überleben.

Eine alternative Möglichkeit stellt die Agroforstwirtschaft dar. Bei dieser Methode werden größere Bäume nicht gefällt, sondern bleiben als Sonnenschutz und Artenreservoir stehen. Dazwischen werden unterschiedliche Arten in Mischkultur und ohne Pestizideinsatz gepflanzt, um den Boden nicht durch immer gleichen Nährstoffverbrauch auszulaugen. Durch diese Anbauform entstehen weniger klimaschädliche Gase und auch die gefürchtete Bodenerosion wird vermieden.

Regelmäßige Ruhezeiten der Felder sorgen für ausreichend Erholung. Diese Form der Landwirtschaft wird von vielen einheimischen Völkern bereits seit Jahrtausenden praktiziert und muss in diesem Fall vor den marktwirtschaftlichen Interessen großer Unternehmen geschützt werden. In anderen Gebieten ist sie unbekannt, kann jedoch im Konsens mit der Bevölkerung angewendet werden.

Nachhaltige Forstwirtschaft

In kleinerem Maße kann auch nachhaltige Holzwirtschaft, vergleichbar mit europäischen Konzepten, eine Alternative sein. Dabei wird auf die selektive Entnahme von Hölzern gesetzt. Doch auch diese Form benötigt ein geschicktes Management: Um die Natur nicht erheblich zu beeinträchtigen, muss bestimmt werden, welche Bäume wie und wie oft entnommen werden können. Denn manche Arten haben wichtige stabilisierende Funktionen für das gesamte Ökosystem. Auf den Einsatz schwerer Maschinen muss verzichtet werden, um sekundäre Schäden zu vermeiden.

Über den Autor