Wahrnehmung und Reizaufnahme über Sinnesorgane

In der Psychologie beschränkt sich der Begriff Wahrnehmung nicht nur auf die Sinnesorgane. Stattdessen geht es vielmehr auch um Interpretation des Erlebten. Denn die wissenschaftliche Psychologie findet Erklärungsmodelle für das menschliche Erleben, Verhalten und Handeln. Die individuelle Wahrnehmung spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Inhalt

Der Begriff der Wahrnehmung und Einfluss der Sinnesorgane

Was ist unter Wahrnehmung zu verstehen?

Darunter könnte man sämtliche Eindrücke verstehen, die tagtäglich auf uns einprasseln. Wir nehmen Gerüche über unsere Nase wahr, hören Geräusche mit Hilfe unserer Ohren oder sehen die Welt um uns herum dank unserer Augen. Doch es gehört noch weit mehr dazu.

Die verschiedenen Eindrücke werden schließlich nicht nur über unsere Sinnesorgane aufgenommen, sondern müssen auch im Gehirn verarbeitet werden. Erst dadurch wird den verschiedenen Reizen ein individueller Sinn verliehen und gleichzeitig können sie in Zusammenhang gebracht werden.

Wahrnehmung ist vor allem subjektiv

Wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen wird von verschieden Faktoren beeinflusst.

Dazu zählen unsere Erwartungen und Erfahrungen ebenso wie unsere Emotionen und unsere Motive. Sind wir in guter Stimmung nehmen wir unser Umfeld wesentlich positiver wahr, als wenn wir miese Laune haben.

Aber auch unsere individuelle Persönlichkeit wirkt sich auf unsere Wahrnehmung aus. Bist du selbstbewusst und neugierig siehst du eine neue Aufgabe vielleicht als spannende Herausforderung an. Im Gegensatz dazu würdest du eventuell an derselben Aufgabe verzweifeln und in ihr ein unlösbares Problem sehen, sofern du kein Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten besitzt.

Die Subjektivität der Wahrnehmung beschreibt also die Tatsache, dass wir nicht die objektive Wirklichkeit empfinden. Viel mehr konstruieren wir unsere eigene Realität. Damit lassen sich zum Beispiel auch optische Täuschungen erklären.

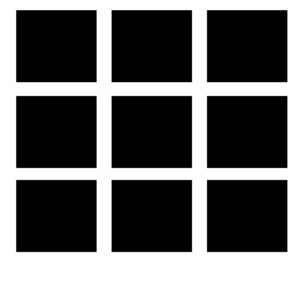

Vielleicht kennst du das „Herrmann-Gitter“. Hierbei handelt es sich um drei senkrechte und drei horizontale weiße Linien auf einem schwarzen Untergrund. An den Schnittstellen der weißen Linien sieht man Punkte, wenn man den Blick über das Bild schweifen lässt. Diese Punkte existieren allerdings gar nicht wirklich. Das sieht man auch, wenn man die einzelnen Schnittstellen genau betrachtet. Diese und andere visuelle Illusionen veranschaulichen sehr deutlich, dass das Gehirn eigene Interpretationen unternimmt, um sich die Welt zu erklären.

Doch auch unsere soziale Umwelt spielt eine Rolle bei unserer Wahrnehmung. Stichwort: soziale Wahrnehmung. Denn neben unseren individuellen Motiven und Erfahrungen prägen die sozialen Norm- und Wertvorstellungen unsere Empfindungen. Die Meinung unserer Mitmenschen ist uns wichtig und kann dazu beitragen, dass unsere Wahrnehmung verzerrt wird.

Ein bekanntes Beispiel dafür sind die Experimente des Sozialpsychologen Solomon Asch, welche er in den 1950er Jahren durchführte. Dabei zeigte er einer Gruppe von Versuchspersonen zwei Tafeln. Auf der einen war eine Linie abgebildet und auf der anderen waren drei Linien zu sehen. Eine Linie auf der zweiten Tafel war genauso lang wie die der ersten Tafel, während die anderen beiden Linien länger beziehungsweise kürzer waren.

Die Versuchsteilnehmer sollten nun entscheiden, welche Linie auf der zweiten Tafel genauso lang ist wie die Linie auf der ersten Tafel. Unter den Versuchsteilnehmern befand sich allerdings nur eine „echte“ Versuchsperson. Die anderen Teilnehmer gehörten zum Experiment und waren angewiesen worden, einstimmig falsche Antworten zu geben. Interessanterweise schloss sich die echte Versuchsperson der falschen Meinung der anderen vermeintlichen Teilnehmer an. Und das obwohl eindeutig zu sehen war, dass die von ihnen genannte Linie nicht mit der auf der ersten Tafel übereinstimmte.

Dieses Experiment bewies, dass Wahrnehmung nicht nur individuell und subjektiv ist, sondern auch durch unsere Umgebung und sozialen Systeme verändert werden kann.

Wahrnehmung ist immer nur selektiv

Weiterhin ist Wahrnehmung niemals ein Ganzes, sondern immer nur ein Teilausschnitt.

Mit der Selektivität der Wahrnehmung ist gemeint, dass wir nicht alle existierenden Reize wahrnehmen. Das wäre auch eine komplette Überlastung für unser Gehirn. Reize müssen eine bestimmte Intensität aufweisen, damit sie zur Verarbeitung an das Gehirn weitergeleitet werden. Hierbei ist auch von der sogenannten Reizschwelle die Rede.

Vor allem in Situationen mit einer großen Reizvielfalt kommt noch ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu: Unsere Aufmerksamkeit. Dir ist sicher schon einmal aufgefallen, dass du in einer lauten Umgebung deinen Gesprächspartner verstehen und andere Reize ausblenden kannst. Das Gehirn setzt Prioritäten, welche Reize es aufnehmen soll und welche nicht.

So kommt es auch zum sogenannten „Cocktailparty-Phänomen“. Das heißt …Wenn du dich auf einer Party befindest, fließen die Gespräche der anderen Gäste zu einem einheitlichen Gemurmel zusammen. Sobald jedoch dein Name fällt, kannst du deine Aufmerksamkeit sofort auf diesen Reiz lenken und dem entsprechenden Gespräch aktiv zuhören.

Biologische Grundlagen der Wahrnehmung

Wie läuft ein Wahrnehmungsprozess im Einzelnen ab?

Nun, das ist von dem jeweiligen Sinnesorgan abhängig. Nehmen wir die Augen als Beispiel. Stelle dir einmal vor, du siehst einen Apfelbaum. Der Wahrnehmungsprozess startet dann, wenn der Reiz auf eine Rezeptorzelle trifft. Diese Reize sind genaugenommen Energien.

Doch beginnen wir erst einmal mit der Physik und der Chemie dahinter

Visuelle Reize bestehen beispielsweise aus Lichtwellen und auditive Reize aus Schallwellen. Jedes Sinnesorgan verfügt über andere Rezeptorzellen. Im Beispiel des Apfelbaumes beginnt der Wahrnehmungsprozess mit dem Eintreffen der Lichtwellen des Bildes auf der Netzhaut deines Auges. Diese wird alternativ auch als Retina bezeichnet.

Auf ihr befindet sich eine Vielzahl von bestimmten Rezeptorzellen. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um Stäbchen- und Zapfenzellen, welche für die Wahrnehmung von Farben beziehungsweise von Helligkeit zuständig sind. Sie reagieren unterschiedlich auf bestimmte Wellen und haben daher jeweils andere Aufgaben. Während die Stäbchen uns das Sehen von Hell-Dunkel-Kontrasten ermöglichen, sorgen die Zapfen für unsere Farberkennung.

Werden die Rezeptoren der Netzhaut aktiviert, leiten sie den Reiz umgehend an das Gehirn weiter. Hier wird er in eine Empfindung umgewandelt. Dabei handelt es sich um die Folge der Einwirkung des Reizes auf das Sinnesorgan. Im Falle der visuellen Wahrnehmung beschränkt sich diese Empfindung zunächst auf die Information „Hell“ oder „Dunkel“ beziehungsweise eine Farbe.

Das Gehirn sorgt anschließend dafür, dass das eingehende Signal der Rezeptoren verarbeitet und interpretiert wird. Im Beispiel des Baumes würde dein Gehirn also die verschiedenen Reize (hell, dunkel, farbig) zusammensetzen und einen Baum darin erkennen. Das was du siehst ist also nicht wirklich das, was sich tatsächlich vor dir befindet. Vielmehr ist es deine ganz eigene Interpretation vom Gesehenen.

Du kannst es dir auch so vorstellen, dass das gesehene Bild nicht eins zu eins in dein Gehirn übertragen wird, sondern nur seine Elemente. Diese werden von deinem Gehirn interpretiert. Dazu stellt es Vermutungen auf und gleicht die eingehenden Reize mit deinen Erfahrungen ab. Die interpretierten Elemente setzt dein Gehirn dann wieder zusammen, so dass für dich eine einheitliche Welt um dich herum entsteht.

Wahrnehmung ist also nicht nur das bloße Aufnehmen von Reizen über die verschiedenen Sinnesorgane, sondern ein sehr aktiver Prozess. Durch den Abgleich mit deinem Gedächtnis verleiht das Gehirn deiner Umwelt einen Sinn und du kannst dementsprechend auf sie reagieren.

Das gilt sowohl für äußere als auch für innere Reize. Wenn du Schmerzen oder bestimmte Motivationen, Gedanken oder Pläne hast, reagiert du schließlich auch auf diese. Oder anders gesagt: Wahrnehmung beschränkt sich nicht auf den (äußeren und inneren) Reiz-Input, sondern beinhaltet eine komplexe Auswertung dieser Hinweisreize. Diese Auswertung ist dann die Basis für deine Reaktionen.

Das gilt selbstverständlich nicht nur für unseren Sehsinn, sondern auf für alle anderen Sinnesorgane.

Die fünf Sinnesorgane der Wahrnehmung

Die „klassische“ Aufteilung in die fünf Sinne lässt sich noch weiter unterteilen.

Wenn du an die Sinne denkst, fallen dir vermutlich folgende fünf ein: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen. Wenn man es genau nimmt, verfügt der Körper allerdings noch über weitere Sinne. Dazu gehört etwa das Temperaturempfinden, der kinästhetische Sinn oder auch der Gleichgewichtssinn. Doch wir wollen uns zunächst den klassischen fünf Sinnen widmen.

Über das Sehen hast du ja nun schon ein wenig erfahren. Bei den Reizen handelt es sich um Lichtwellen und der Ort der Reizaufnahme ist das Auge. Hier werden die Zellen der Retina (Netzhaut) durch visuelle Reize aktiviert und die Zapfen und Stäbchen leiten die Reize ans Gehirn weiter. Hier entsteht nach der Entschlüsselung der Reize eine dementsprechende Empfindung: Hell oder dunkel, verschiedene Farben oder auch die Lichtqualität.

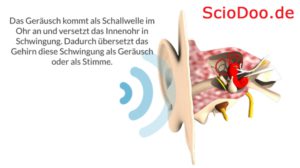

Das nächste Sinnesorgan ist das Ohr. Es ist natürlich für das Hören zuständig und auch hier verhält es sich ähnlich wie beim Sehen: Reize werden aufgenommen und an das Gehirn weitergeleitet. Allerdings gibt es hier weder Stäbchen noch Zapfen, sondern die sogenannten Haarzellen. Diese befinden sich in der Ohrschnecke oder auch Hörschnecke im Innenohr. Werden die Haarzellen durch Schallwellen in Schwingung gebracht, leiten sie diese Reize an das Gehirn weiter. Anschließend entstehen Empfindungen bezüglich der Tonhöhe und der Lautstärke des Gehörten sowie zur Qualität des Tons.

Die Nase ist für das Riechen zuständig. Das geschieht anders als beim Sehen und Hören nicht über Wellen, sondern über geruchstragende Partikel. Dabei handelt es sich in der Regel um Geruchsmoleküle. Werden diese bei der Atmung in die Nase aufgenommen, werden die Haarzellen in der Riechschleimhaut aktiv. Diese leiten den Reiz wiederum an das Gehirn weiter, welches dir die Wahrnehmung von verschiedenen Gerüchen ermöglicht.

Was ist dein Lieblingsgeschmack? Um die Geschmacksrichtungen überhaupt erst einmal auseinanderhalten zu können, ist deine Zunge mit einer Vielzahl von Geschmacksknospen ausgestattet. Mit Hilfe dieser Rezeptorzellen werden wasserlösliche Substanzen aus dem Essen wahrgenommen. Der Speichel verteilt diese Substanzen auf der Zunge, so dass unterschiedliche Rezeptoren angesteuert werden.

Nach der Reizweiterleitung setzt dein Gehirn dann Geschmacksempfindungen zusammen. Dazu zählen süß, sauer, salzig, bitter und unami. Falls dir der letzte Begriff nichts sagt, ist das nicht schlimm. So lange gibt es diese Bezeichnung nämlich noch nicht. Was damit gemeint ist, ist der herzhafte Geschmack proteinreicher Lebensmittel. Man kann zu unami auch fleischig oder pikant sagen.

Beim Fühlen oder auch Tasten gehen taktile Reize über die Nervenzellen in der Haut ein. Es gibt verschiedene Nervenzellen, die für das Empfinden von Druck, Temperatur oder Schmerz zuständig sind. Je nachdem, welche Berührungen stattfinden, werden diese Reize von verschiedenen Zellen aufgenommen und weitergeleitet. Im Gehirn werden die Reize daraufhin als Schmerz, Hitze, Kälte oder Druck interpretiert. Dazu gehört ebenfalls deine Interpretation davon, ob es sich bei dem jeweiligen Reiz um eine angenehme oder unangenehme Berührung handelt.

Du siehst es selbst, oder…

Das Gehirn entscheidet mit, was du siehst, hörst, fühlst, schmeckst oder riechst. Denn dabei handelt es sich lediglich um Reize, welche von deinem Gehirn übersetzt werden.

Menschliche Wahrnehmung bedeutet mehr als die Fünf Sinne

Kommen wir nun zu den anderen Sinnen.

Der kinästhetische Sinn ist für deine Wahrnehmung deines Körpers im Raum zuständig. Was ist damit gemeint? Spezielle Rezeptorzellen in den Muskeln und Sehnen reagieren auf die Schwerkraft, auf mechanische Kräfte und auf Zug. Wenn diese Zellen gereizt werden und die Hinweisreize an das Gehirn weiterleiten, nutzt dieses die Reize als Hinweise auf deine Körperposition. Liegst, stehst oder sitzt du gerade? Läufst du langsam oder schnell? Fühlst du dich vielleicht gerade schwerelos, weil du dich auf der Wasseroberfläche treiben lässt? Für die Wahrnehmung solcher Zustände ist der kinästhetische Sinn verantwortlich.

Auch der Gleichgewichtssinn sollte noch genannt werden. Auf ihn wirken Reize ein, die mit einer Drehbewegung oder mit Beschleunigung einhergehen. Auch hier spielt das Ohr eine Rolle, denn es ist nicht nur für das Hören zuständig. In deinem Ohr befindet sich ein sogenannter Vestibulapparat. Dieser ist mit etlichen Haarzellen ausgestattet, die einen großen Anteil an deinem Gleichgewicht haben. Werden sie auf eine bestimmte Weise gereizt (zum Beispiel durch die Drehbewegungen eines Karussells) kommt es zur Empfindung des Schwindels.

Daneben gibt es auch noch die Empfindung der inneren Organe. Bei diesem Sinn handelt es sich um die Fähigkeit, die inneren Signale deines Körpers wahrzunehmen und zu deuten. Bestimmte chemische Stoffe oder mechanische Energien stellen hier die Reize dar. Diese werden von den Nervenenden deiner inneren Organe aufgenommen und an das Gehirn geleitet. Dieses interpretiert die Reize dann als Schmerz, Herzklopfen, Magenknurren oder ähnliches.

Über den Autor