Gestaltpsychologie und Wahrnehmungsgesetze

Die Gestaltpsychologie ist eng verbunden mit Wahrnehmungsgesetzen.

Denn siehst du manchmal Dinge, die nicht existieren?

Wenn deine Antwort „Nein“ lautet, muss ich dich leider enttäuschen. Das bedeutet jetzt allerdings nicht, dass du Wahnvorstellungen hast. Nach den Gesetzen der Gestaltpsychologie sehen alle Menschen Verbindungen zwischen Elementen, die es eigentlich gar nicht gibt.

Das ist zum Teil sogar allein der Anordnung dieser Objekte geschuldet. Mehr zu den Gestaltgesetzen, sowie den Ursprüngen dieser psychologischen Strömung und deren Grundannahmen enthält der folgende Text.

Inhalt

Was ist Gestaltpsychologie

Die Gestaltpsychologie war ein Wegbereiter des Kognitivismus.

Bei diesem handelt es sich um eine psychologische Strömung, die sich mit den Prozessen des Denkens, der Wahrnehmung und der Interpretation von Informationen beschäftigt.

Dabei ist die kognitive Psychologie ein Gegenpol des Behaviorismus, welcher sich lediglich auf die Verkettung von Reiz und Reaktion konzentrierte. Die Vertreter des Behaviorismus maßen den kognitiven Prozessen keine Bedeutung zu oder verleugneten sie sogar komplett.

Anfänge und Vertreter der Gestaltpsychologie

Vor dem Aufkommen der kognitiven Psychologie erlebte die Gestaltpsychologie ihren Höhepunkt in den 1920er und 1930er Jahren.

Sie zeigte, dass sich das menschliche Erleben und Verhalten sowie das Denken und die Wahrnehmung aus kognitiven Prozessen zusammensetzen. Diese Prozesse ermöglichen eine Strukturierung und Umstrukturierung der Informationen, die wir mittels unserer Sinne in der Umwelt aufnehmen.

Die Ursprünge der Gestaltpsychologie gehen ins 19. Jahrhundert zurück. Der Philosoph Christian von Ehrenfels schrieb 1890 in seinem Werk „Über Gestaltqualitäten“, dass die Wahrnehmung sich nicht nur auf die Anordnung einzelner Elemente beschränke.

Als Begründer der Gestaltpsychologie gelten Wolfgang Köhler, Kurt Koffka und Max Wertheimer. Der einflussreiche Zeitraum der Gestaltpsychologie zog sich noch bis in die 1950er Jahre. Hier verfasste Wolfgang Metzger einige wichtige Arbeiten zu dem Thema.

Figur und Grund in der Gestaltpsychologie

Im Gegensatz zum Behaviorismus ist die Gestaltpsychologie keine Lerntheorie.

Hier geht es darum, welchen Einfluss die visuelle Wahrnehmung auf unsere psychischen Abläufe hat. Die Gestaltpsychologie hat sich zur Aufgabe gemacht, den Zusammenhang zwischen visuellen Reizen und mentalen Prozessen zu erklären.

Die Frage, welche die Gestaltpsychologie nachgeht, ist…

Wie wird aus flächigen Verteilungen von Farben und Helligkeitswerten eine Ordnung hergestellt, so dass wir die Objekte in unserer Umgebung erkennen können?

Die beiden zentralen Begriffe der Gestalttheorie sind „Figur“ und „Grund“. Die Aufgabe unserer Wahrnehmung ist es, das Bild auf der Netzhaut unseres Auges so zu interpretieren, dass sich die Figur vom Grund abhebt. Bei der Figur kann es sich um Gegenstände oder Lebewesen handeln. Der Grund hingegen ist alles, was zwischen den einzelnen Objekten liegt. Das können Hintergründe oder Zwischenräume sein.

Die Gestaltpsychologie suchte nach verschiedenen Gesetzten, welche die Trennung von Figur und Grund erklärten. Welche Reize führen dazu, dass die Figur als Figur und der Grund als Grund erkannt wird?

Wahrnehmungsgesetze der Gestaltpsychologie

Die Vertreter der Gestaltpsychologie suchten folglich nach „Naturgesetzen der Wahrnehmung“, um die Frage nach Figur und Grund zu beantworten. Von Max Wertheimer stammten sechs zentrale Gesetze.

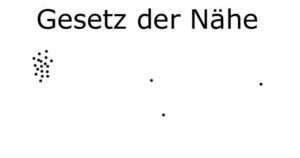

1. Gesetz der Nähe

Wir empfinden Objekte als zusammengehörig, wenn zwischen ihnen ein geringer Abstand besteht. Sind mehrere Punkte mit wenig Abstand zueinander zu sehen, werden sie in unserer Wahrnehmung zu einem einzelnen Objekt beziehungsweise einer Figur.

Größere Abstände zwischen den Punkten – oder generell zwischen Objekten – werden zum Hintergrund beziehungsweise Grund.

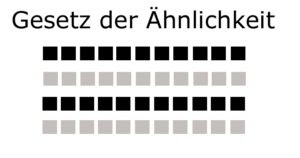

2. Gesetz der Ähnlichkeit

Sich stark ähnelnde Elemente werden ebenfalls als zusammengehörig empfunden. Stell dir vor, auf einem Blatt Papier befinden sich mehrere Reihen mit kleinen Quadraten untereinander.

Zeilenweise wechselt die Farbe der Quadrate: Die Quadrate der ersten Zeile sind weiß, die der zweiten Zeile schwarz, die der dritten wieder weiß und so weiter. Die Quadrate einer Farbe wirst du eher als zusammengehörig wahrnehmen. Dies ist das Gesetz der Ähnlichkeit am praktischen Beispiel.

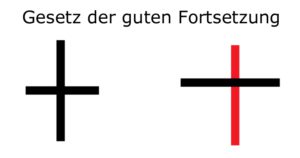

3. Gesetz der guten Fortsetzung

Wir sehen Linien in der Regel als einen geraden Strich an. Sie scheinen also dem einfachsten Weg zu folgen. Stelle dir zwei gekreuzte Linien vor, zum Beispiel ein Pluszeichen. Du wirst automatisch annehmen, dass eine gerade Linie in einem 90-Grad-Winkel über einer anderen geraden Linie liegt.

Es könnte allerdings ebenso gut sein, dass es zwei abgeknickte Linien (Winkel) sind, die sich mit den Spitzen berühren. In dem Falle lägen die Linien bzw. Winkel also nicht einmal übereinander. Dennoch erscheint es wie zwei Linien. Denn das Gesetz der guten Fortsetzung besagt, dass Elemente – welche sich auf einer Linie oder auch Kurve befinden – als ein Element und daher zusammengehörend wahrgenommen werden.

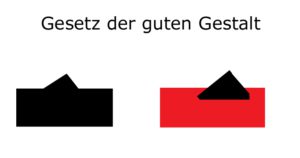

4. Gesetz der guten Gestalt

Hierbei geht es um Einfachheit oder auch Prägnanz. So wird eine Figur eher wahrgenommen, wenn sie eine prägnante beziehungsweise einprägsame Struktur aufweist. Außerdem fällt eine Figur uns auch schneller ins Auge, wenn sie recht einfach gehalten ist.

So sind ein Rechteck und ein Dreieck, welche übereinander liegen und die gleiche Farbe haben – kaum deutbar. Trennt man beide ergibt sich eine prägnante Gestalt mit Eigenschaften, welche eindeutig rechtecktypisch oder dreiecktypisch sind.

5. Gesetz der Geschlossenheit

Geschlossen wirkende Objekte werden eher wahrgenommen als offene. Wir haben eine Tendenz zur Bildung von subjektiven Konturen. Wir nehmen also Verbindungen wahr, wo eigentlich keine sind. Sind auf einem weißen Untergrund mehrere schwarze Punkte angeordnet, in denen weiße Konturen eines Dreiecks angedeutet sind, verbindest du diese Konturen automatisch.

Es bestehen keine echten Verbindungen zwischen den einzelnen Konturen innerhalb der Punkte. Dennoch werden die schwarzen Punkte für dich zum Grund, von dem sich vermeintlich ein weißes Dreieck abhebt.

6. Gesetz des gemeinsamen Schicksals

Elemente werden als eine Einheit oder Figur interpretiert, wenn sie sich in dieselbe Richtung zu bewegen scheinen. Als Beispiel soll hier ein Blatt Papier mit schwarzen Pfeilen dienen. Diese sind in Reihen angeordnet. Die eine Reihe von Pfeilen zeigt mit der Spitze nach rechts, während die anderen Pfeile alle nach links ausgerichtet sind. Die in dieselbe Richtung weisenden Pfeile gehören unserer Empfindung nach zusammen.

Doch es gibt noch weitere Gestaltgesetze. So fügte Stephen Palmer den Gesetzen Wertheimers noch einige hinzu. Das Gesetz der gemeinsamen Region gibt an, dass Objekte in abgegrenzten Arealen als Einheit wahrgenommen werden.

Sich gleichzeitig verändernde Elemente werden ebenfalls als zusammengehörig empfunden. Dabei handelt es sich um das Gesetz der Gleichzeitigkeit. Das Gesetz der verbundenen Elemente gibt an, dass miteinander verbundene Elemente als eine Figur interpretiert werden.

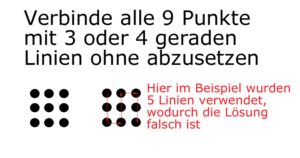

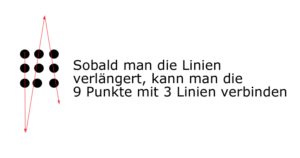

Das 9 Punkte Problem in der Gestaltpsychologie

Die Aufgabe, neun zu einem Quadrat angeordnete Punkte ohne Absetzen des Stifts und nur mit drei oder vier Linien zu verbinden, stellt viele vor ein Problem.

Die Gestaltgesetze dienen als Erklärungsansatz für diese funktionalen Fixierung. Wir nehmen an, dass die Verbindungslinien ebenfalls in dieser quadratischen Anordnung bleiben müssen. Bei einer funktionalen Fixierung geht es darum, dass Objekte nur in ihrer gewohnten Funktion wahrgenommen werden.

Die Verbindungslinien können allerdings auch über die quadratische Ansammlung von Punkten hinausgezogen werden, um die Punkte miteinander zu verbinden. Die Lösung dieses Problems steht stellvertretend für die englische Redewendung „thinking outside the box“, was der deutschen Redewendung „Über den Tellerrand schauen“ entspricht. Gemeint ist also, bei der Problemlösung kreativ zu werden, um neue Lösungsansätze zu entdecken.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile

Anders als die vorherigen psychologischen Strömungen verstand die Gestaltpsychologie das komplexe Ganze nicht als Zusammenwirken dessen einzelner Teile.

Sie betrachtete die Dinge aus einer anderen Perspektive: Das Teil ist nicht die Grundlage des Ganzen. Erst die dynamischen Prozesse innerhalb der unseres gesamten Wahrnehmungsspektrums entscheiden, was ein Teil und was das Ganze ist. Das Ganze und die Teile interagieren miteinander. Ohne das Ganze könnten die Teile nicht bestimmt werden. Umgekehrt verhält es sich ebenso.

Nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber immer noch spannend

Die Gestaltpsychologie stieß allerdings irgendwann an ihre Grenzen.

Obwohl sie über die bloße Messung einzelner psychischer Prozesse hinausgeht und immer noch faszinierende Zusammenhänge über unsere Wahrnehmung birgt, stagnierte diese psychologische Strömung im Laufe der Zeit.

Zum einen lag das daran, dass die Gesetze nie allgemein und präzise genug quantifiziert werden konnten. Zum anderen fehlt die Verbindung zu neueren Erkenntnissen über neurologische Vorgänge. Dennoch lieferte die Gestaltpsychologie spannende neue Ideen in Bezug auf das Funktionieren der menschlichen Wahrnehmung.

Über den Autor