Schulterblatt (Scapula): Anatomie, Muskeln, Aufgaben & Funktionen

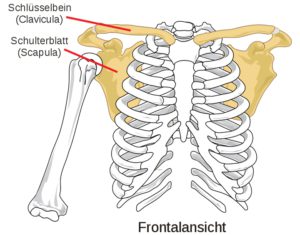

Das Schulterblatt (lateinisch: die Scapula) ist ein Knochen des Schultergürtels, welcher bei allen Wirbeltieren vorkommt. Beim Menschen ist es die größte Knochenstruktur des Schultergürtels, liegt hinter dem Brustkorb und bietet viel Platz für Muskeln, welche dort ansetzen. Anders als bei vielen anderen Knochen erfolgt die Verbindung zwischen Schulterblatt und Brustkorb nicht über Gelenke, sondern lediglich über Muskeln und Sehnen. Dadurch wird eine größere Bewegungsfreiheit in der Schulter und im Arm garantiert. Gleichzeitig besteht aber auch die Gefahr, dass es zu Ausrenkungen (Luxationen) kommt.

Inhalt

- 1 Aufgaben und Funktionen des Schulterblatts

- 2 Anatomie des Schulterblatts

- 3 Aufbau und Bestandteile des Schulterblatts

- 3.1 Schultergräte (Spina scapulae)

- 3.2 Rabenschnabelfortsatz (Processus coracoideus)

- 3.3 Gräteneck (Acromion)

- 3.4 Schulterblattgelenkpfanne (Cavitas glenoidalis)

- 3.5 hintere Schulterblattfläche (Facies dorsalis, Facies lateralis)

- 3.6 Die vordere Schulterblattfläche (Facies ventralis bzw. costalis)

- 3.7 Der obere Schulterblattrand (Margo superior)

- 3.8 Der seitliche Schulterblattrand (Margo lateralis)

- 3.9 Der mittlere Schulterblattrand (Margo medialis)

- 3.10 obere Schulterblattwinkel (Angulus superior)

- 3.11 untere Schulterblattwinkel (Angulus inferior, Angulus caudalis)

- 3.12 Seitliche Schulterblattwinkel bzw. Schulterkopf (Angulus lateralis, Angulus ventralis)

- 4 Gelenkbeteiligung des Schulterblatts

- 5 Unterschiede des Schulterblattes bei Menschen und Tieren

- 6 Verknöcherung der Scapula während Embryonalentwicklung

- 7 Verknöcherung der Scapula nach der Embryonalentwicklung

- 8 Literatur

Aufgaben und Funktionen des Schulterblatts

Die Scapula hat die Aufgabe, die Oberarme bzw. Vordergliedmaßen aufzuhängen bzw. zu verankern. Und trotz dieser Befestigung garantiert die Anatomie des Schulterblatts eine größtmögliche Bewegungsfreiheit der Arme. Dies wird über Gelenke erreicht (siehe weiter unten).

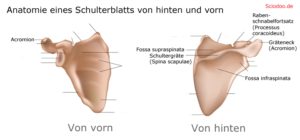

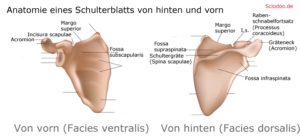

Anatomie des Schulterblatts

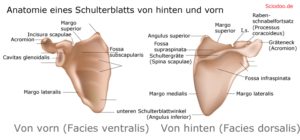

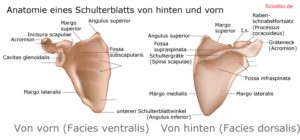

Das Schulterblatt ist ein dreieckiger Knochen, welcher auf jeder Körperseite vorkommt.

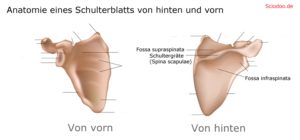

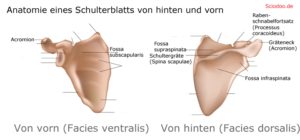

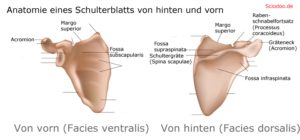

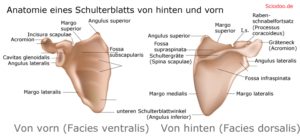

In der Anatomie untergliedert man das Schulterblatt des Menschen in zwei Flächen, welche als Rückenfläche (Facies dorsalis) und Bauchfläche (Facies ventralis bzw. costalis) bezeichnet werden. Außerdem wird das Schulterblatt begrenzt durch Ränder, welche als:

- oberer Rand (Margo superior)

- seitlicher Rand (Margo lateralis)

- und Rand zur Körpermitte (Margo medialis) bezeichnet werden

Weiterhin wird zwischen 3 Schulterblattwinkeln unterschieden:

- obere Schulterblattwinkel (Angulus superior)

- untere Schulterblattwinkel (Angulus inferior)

- seitliche Schulterblattwinkel (Angulus lateralis)

Weitere Strukturen sind:

- die Schultergräte (Spina scapulae), welche als Furche das Schulterblatt in zwei Gruben unterteilt

- der Rabenschnabelfortsatz (Processus coracoideus) der Säugetiere als Rudiment zum Rabenbein (Coracoid)

- das Gräteneck (Acromion) als höchster Punkt des Schulterblatts

- die Schulterblattgelenkpfanne (Cavitas glenoidalis), welche ein Teil des Schultergelenks bildet.

Die Einteilung dieser verschiedenen Strukturen erfolgt deshalb, weil am Schulterblatt diverse Muskeln, Nerven und Gelenke ansetzen, welche für den Bewegungsapparat wichtig sind. Denn schließlich werden die Vordergliedmaßen bzw. Arme beim Menschen über den Schultergürtel bewegt. Und da das Schulterblatt bei allen Säugetieren die massivste Knochenstruktur des Schultergürtels darstellt, setzen dort diverse Brust-, Schulter-, Rücken- und Oberarmmuskeln an, welche topographisch über die Winkel und Ränder bestimmt werden.

Aufbau und Bestandteile des Schulterblatts

Um die verschiedenen Flächen, Winkel und Ränder besser zuordnen zu können, ist es besser – mit den übrigen Strukturen zu beginnen. Denn Gräteneck, Schultergräte usw. sind jene Gebiete, welche die Grenzen der einzelnen Ränder, Winkel usw. bestimmen.

Schultergräte (Spina scapulae)

Die Schultergräte (Spina scapulae) ist eine Knochenleiste, welche über die Rückenfläche des Schulterblatts verläuft. Bei Tieren, welche im Vierbeingang laufen, entspricht dies der obere Schulterblattseite. Die Knochenleiste durchzieht das rückseitige Schulterblatt und sorgt dafür, dass sich zwei Grubengebilde ergeben. Diese sind die Fossa supraspinata und die Fossa infraspinata.

An den oberen Verlauf der Schultergräte setzt der Trapezmuskel (Musculus trapezius) an. Weiter unten setzten die Deltamuskel (Musculus deltoideus) an.

Rabenschnabelfortsatz (Processus coracoideus)

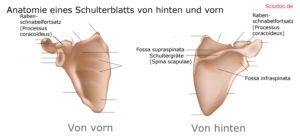

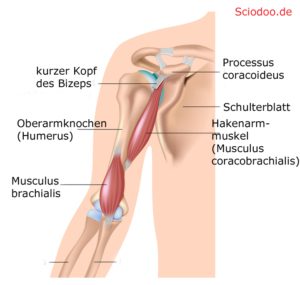

Der Rabenschnabelfortsatz (Processus coracoideus) ist eine kleinere Knochenstruktur, welche jedoch sehr stark ist. Der Knochen ist gebogen und zieht sich hakenförmig auf.

Am Rabenschnabelfortsatz sitzt ein Muskelkopf des Bizeps, welcher als vorderer Oberarmmuskel für die Armbeugung zuständig ist. Auch der Hakenarmmuskel (Musculus coracobrachialis), welcher für die Fixierung des Oberarms zuständig ist, hat dort einen Muskelkopfansatz. Auch der kleinere Brustmuskel (Musculus pectoralis minor) setzt am Rabenschnabelfortsatz an.

Der Rabenschnabelfortsatz der Säugetiere ist ein zurückgebildeter Knochen und gilt als Rudiment zum Rabenbein (Os coracoideum) von Reptilien, Amphibien und Vögeln

Gräteneck (Acromion)

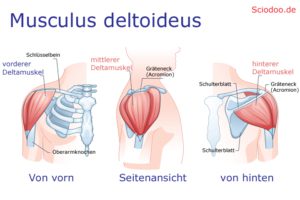

Die Schulterhöhe oder Gräteneck (Acromion) ist die höchste Stelle des menschlichen Schulterblatts. Es gilt als Ursprungsort der Deltamuskeln (Musculus deltoideus). Bei Säugetieren, welche ein Schlüsselbein haben, existiert zudem eine Gelenkverbindung zwischen Gräteneck und Schlüsselbein.

Einige Säugetiere mit verkümmerten Schlüsselbein, wie bspw. Pferde oder Schweine, bilden gar kein Gräteneck aus. Dies wirkt sich auch auf die Deltamuskeln der Tiere aus.

Wieso?

Die Deltamuskeln sind beim Menschen dreiteilig und überdecken andere Schultermuskel. Der vordere Delta ist für die Armbewegung nach vorn, der mittlere für das seitliche Armheben und der hintere für die Rückbewegung zuständig.

Tiere ohne Schlüsselbein bilden keinen vorderen Deltamuskel aus. Solche Tiere benötigen den vorderen Deltamuskel nicht, welcher bspw. beim Klettern notwendig ist. Bei Tieren ohne Gräteneck fehlt zudem der mittlere Deltamuskel ebenfalls.

Großkatzen, welche Springen, Klettern und Laufen können – haben ein weitaus massiveres Gräteneck. Man bezeichnet dieses als Processus hamatus. Und bei einigen Tieren bildet sich das Processus hamatus weiter nach hinten aus, verläuft in eine Hakenstruktur. Diese Form des Grätenecks wird in der Tieranatomie als Processus suprahamatus bezeichnet.

Schulterblattgelenkpfanne (Cavitas glenoidalis)

Die Schulterblattgelenkpfanne (Cavitas glenoidalis) ist eine knorpelige Struktur, welche zusammen mit dem Oberarmknochen (Humerus) das Schultergelenk bildet. (siehe Abschnitt zu den Gelenken weiter unten)

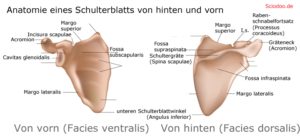

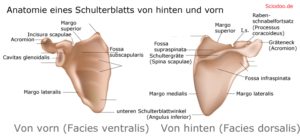

hintere Schulterblattfläche (Facies dorsalis, Facies lateralis)

Die Rückenfläche des Schulterblatts wird beim Menschen als Facies dorsalis bezeichnet. Im Lateinischen bedeutet Facies auch Gesicht und dorsum ist der Rücken. Bei Tieren bezeichnet man die Rückenfläche als Seitenfläche (Facies lateralis), da das Schulterblatt sich oben befindet und diese Fläche somit seitlich gelegen ist.

Auf der Facies dorsalis (Rückenfläche) verläuft ein Knochenkamm, welcher als Schulterblattgräte (Spina scapulae) bezeichnet wird. Dieser unterteilt die Fläche in zwei Gruben. Diese werden als Fossa supraspinata und Fossa infraspinata bezeichnet.

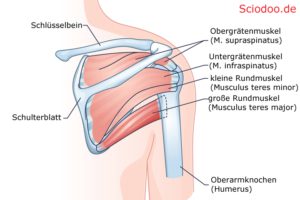

Die Fossa supraspinata ist die kleinere Grube, befindet sich oberhalb der Schulterblattgräte (Spina scapulae). Dort setzt der Obergrätenmuskel (Musculus supraspinatus) an, welcher nach der Grube benannt ist.

Die untere und weitaus größere Grube ist die Fossa infraspinata, welche durch den Untergrätenmuskel (Musculus infraspinatus) fast vollständig verdeckt wird.

An der Seite setzen der große Rundmuskel (Musculus teres major) und der kleine Rundmuskel (Musculus teres minor) an. Beide ziehen in Richtung des Oberarms und gehören zur Rotatorenmanschette des Schultergelenks.

Die vordere Schulterblattfläche (Facies ventralis bzw. costalis)

Die Bauchfläche (Facies ventralis) ist die Vorderseite der Scapula, welche den Rippen und dem Brustkorb zugewandt ist. Ventralis ist lateinisch und bedeutet eigentlich zum Bauch gehörend. Da aber die Facies ventralis nicht zum Bauch, sondern zum Schulterblatt gehört, kann ventral auch als „dem Bauch zugewandt“ übersetzt werden.

Das Synonym Facies costalis ist ebenfalls zutreffend, da Costa die lateinische Bezeichnung für Rippe ist und Costalis der Plural davon.

Über die Bauchfläche (Facies costalis) läuft ebenfalls eine Grube, welche als Fossa subscapularis bezeichnet wird. An der Fossa subscapularis setzt der nach ihr benannte Muskel an (Musculus subscapularis bzw. Unterschulterblattmuskel). Auch dieser gehört zur Rotatorenmanschette der Schulter.

Der obere Schulterblattrand (Margo superior)

Der obere Schulterblattrand (Margo =Rand, superior = vorn) ist beim Menschen der kürzeste Rand des Schulterblatts. Dieser beginnt beim oberen Schulterblattwinkel (Angulus superior) und zieht bis zum Processus coracoideus (lat.: Rabenschnabelfortsatz) bzw. dem verkümmerten Rabenbein (Coracoid), welches beim Menschen und anderen Säugern lediglich als Rudiment noch vorhanden ist.

Bei den meisten Tieren ist der obere Schulterblattrand deutlich länger, zeigt aufgrund ihrer Quadrupedie (Vierbeiner) auch nach vorn. Und deshalb wird der Rand im Tierreich auch als Margo cranialis bezeichnet. Cranial bedeutet zum Schädel hinwendend (cranium = Schädel).

Am oberen Schulterblattrand befindet sich bei Menschen und Tieren ein Einschnitt, welcher als Incisura scapulae bezeichnet wird. Durchzogen ist dieser Schulterblatteinschnitt mit einem Band, dem Ligamentum transversum scapulae superius.

Durch den Schulterblatteinschnitt ziehen auch die Nervenbahnen des Nervus suprascapularis (Überschulterblattnerv). Dieser Nerv versorgt den Obergrätenmuskel und den Untergrätenmuskel mit Reizen.

Bei Menschen, welche schwer heben, kommt es vor – dass dieser Nerv verletzt bzw. umgangssprachlich eingeklemmt wird. Dadurch werden beide Grätenmuskeln nicht mehr vollständig versorgt, was wiederum die Gefahr einer Verrenkung oder den Ausfall der Rotatorenmanschette erhöht.

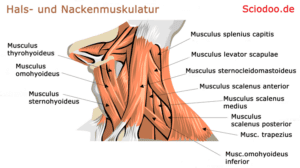

Der obere Schulterblattrand dient weiterhin als Ansatzstelle für den Musculus omohyoideus (Schulter-Zungenbein-Muskel), welcher beim Menschen an der Schluckbewegung beteiligt ist.

Der seitliche Schulterblattrand (Margo lateralis)

Der seitliche Rand (Margo lateralis) ist der massivste Rand des Schulterblattes. Dieser setzt an der Schulterblattgelenkpfanne (Cavitas glenoidalis) an und erstreckt sich bis zum unteren Schulterblattwinkel (Angulus inferior). Eine Erhebung, welche als Tuberculum infraglenoidale bezeichnet wird, liegt direkt unter der Schulterblattgelenkpfanne. An dieser rauen Erhebung setzt ein Muskelkopf (Caput longum) des Trizeps (Musculus triceps brachii), dem dreiköpfige Armmuskel des hinteren Oberarms, an.

Da bei Tieren dieser Rand, aufgrund der Vierbeinigkeit, nach hinten gerichtet ist – bezeichnet man diesen als Hinterrand (Margo caudalis). Auch bei Tieren setzt der langgestreckte Kopf des Trizeps an diesem Rand des Schulterblattes an. Außerdem ist es bei Tieren auch die Ansatzstelle für den großen Rundmuskel (Musculus teres major) und dem kleinen Rundmuskel (Musculus teres minor).

Bei Huftieren setzt außerdem der Unterarmfaszienspanner (Musculus tensor fasciae antebrachii) am Seitenrand des Schulterblattes an. Dieser Muskel ist beim Menschen und vielen anderen Tieren überhaupt nicht ausgebildet. Bei Raubtieren entspringt dieser aus dem großen Rückenmuskel (Musculus latissimus dorsi).

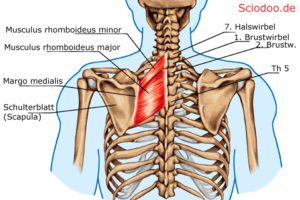

Der mittlere Schulterblattrand (Margo medialis)

Beim Menschen ist der mittlere Rand (Margo medialis) zur Körpermitte gerichtet, bei Tieren aber dem Rücken zugewandt – weshalb man diese im Tierreich als Margo dorsalis bezeichnet. Aufgrund des aufrechten Ganges des Menschen unterscheidet sich diese Randstruktur in ihre Länge zum übrigen Tierreich. Handelt es sich beim Menschen um den längsten Schulterblattrand, so ist dieser bei Tieren am kürzesten.

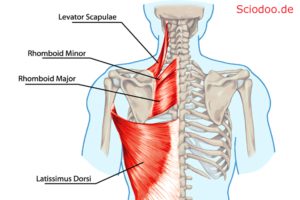

Wichtige Muskeln, welche am Mittelrand oder Rückenrand der Tiere ansetzen, sind die Rautenmuskeln. Diese wären beim Menschen der Musculus rhomboideus major (große) und Musculus rhomboideus minor. Im Tierreich wird zwischen Musculus rhomboideus thoracis, Musculus rhomboideus cervicis und Musculus rhomboideus capitis unterschieden.

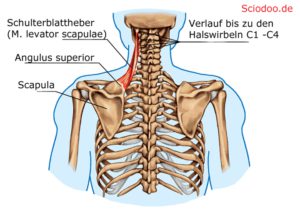

obere Schulterblattwinkel (Angulus superior)

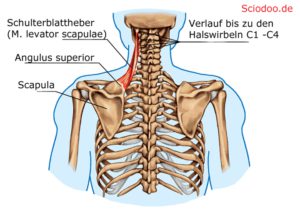

Der obere Schulterblattwinkel ist an der Schnittstelle, wo die beiden Schulterblattränder Margo medialis (Körpermitte) und Margo superior (obere) zusammenkommen.

An dessen glatten Oberfläche setzten einige Fasern des Schulterblatthebers (Musculus levator scapulae) an.

untere Schulterblattwinkel (Angulus inferior, Angulus caudalis)

Der untere Schulterblattwinkel (Angulus inferior) ergibt sich dort, wo Margo medialis (Körpermitte) und Margo lateralis (seitlich) aufeinandertreffen.

Hier setzen der große Rundmuskel (Musculus teres major) und der große Rückenmuskel (Musculus latissimus dorsi) an. Da bei Tieren dieser Winkel nach hinten zeigt, wird er im Tierreich als Angulus caudalis bezeichnet.

Seitliche Schulterblattwinkel bzw. Schulterkopf (Angulus lateralis, Angulus ventralis)

Der seitliche Schulterblattwinkel (Angulus lateralis) ist extrem massiv und wird auch als Schulterkopf bezeichnet. Da er bei Tieren nach unten zeigt, nennt man diesem im Tierreich Angulus ventralis (zum Bauch hinzeigend).

Die Schulterblattgelenkpfanne (Cavitas glenoidalis), welche über den seitlichen Rand (Margo lateralis) verläuft, bildet zusammen mit dem Kopf des Oberarmknochens das Schultergelenk.

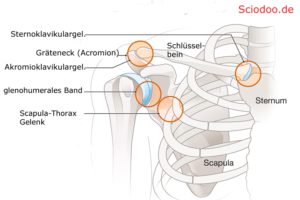

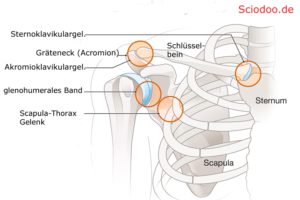

Gelenkbeteiligung des Schulterblatts

Das Schulterblatt ist an der Armbewegung beteiligt, weshalb Einfluss auf die Arbeit verschiedene Gelenke genommen wird.

- Schultergelenk (Articulatio humeri) als ein Kugelgelenk, welches Bewegungen in alle Himmelsrichtungen möglich macht.

- Schultereckgelenk oder Akromioklavikulargelenk, welches zwischen Schlüsselbein und Gräteneck (Acromion) fungiert

- Rotatorenmanschette im Oberarm, deren Muskeln teilweise auf dem Schulterblatt ansitzen

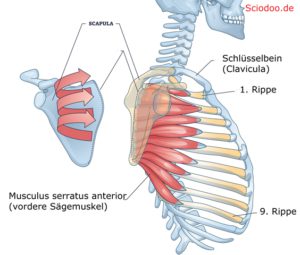

Neben den klassischen Gelenken kommt dem Musculus serratus anterior (vorderer Sägemuskel) eine besondere Aufgabe zu. Dieser bewegt das Schulterblatt, indem es entweder vom Brustkorb weggestoßen oder herangezogen wird. Durch diesen Muskel kann das Schulterblatt am Brustkorb gleiten, wodurch die Beweglichkeit der Schulter garantiert wird.

Schultergelenk (Articulatio humeri)

Das Schultergelenk gilt als beweglichstes Kugelgelenk des menschlichen Körpers, welches allerdings fast nur muskulär gesichert wird. Da eine Knochenbeteiligung weitestgehend fehlt, ermöglicht das Schultergelenk eine Rotation der Arme, ein Abspreizen und andere Freiheitsgrade.

Das Schultergelenk besteht aus der Schulterblattgelenkpfanne (Cavitas glenoidalis), welche zum Schulterblatt gehört und dem Oberarmkopf (Caput humeri).

Die Bewegungsfreiheit entsteht hauptsächlich dadurch, dass das Schulterblatt auf der Rückseite des Brustkorbs hin- und hergleiten kann und nur muskulär befestigt ist. Die Schulterblattgelenkpfanne des Schulterblattes ist zudem eine knorpelige Faserstruktur, welche eine Gleiten vom Kopf des Oberarmes ermöglicht.

Geschützt wird das Schultergelenk durch Muskeln, wie den Deltamuskeln, den großen Brustmuskel (Musculus pectoralis major) und den Muskelköpfen des Bizeps und Trizeps. Das Zusammenspiel der einzelnen Muskel soll den Oberarm im Schultergelenk halten. Durch Verkümmerung der Muskeln kann es allerdings zu Problemen kommen, da der Stützapparat aus Knochen fehlt. Somit sind Ausrenkungen (Luxationen) und Sehnenrisse relativ häufig.

Schultereckgelenk

Das Schultereckgelenk ist eine Gelenkverbindung zwischen Schlüsselbein und dem Gräteneck (Acromion) des Schulterblattes. Diese Verbindung sorgt dafür, dass das Schultergelenk in seinen Bewegungen unterstützt wird, indem auftretende Kräfte standgehalten wird. So wird das Heben des Arms über Schulterhöhe hinaus unterstützt und gleichzeitig eine Stabilität erreicht, um den auftretenden Kräften genug standzuhalten. Durch zahlreiche Bänder ist das Schultereckgelenk gesichert.

Rotatorenmanschette

Als Rotatorenmanschette wird die Muskulatur bezeichnet, welche zur Sicherung des Schultergelenks bereitsteht. Die einzelnen Muskeln werden auch als Schulterrotatoren bezeichnet. Alle Schulterrotatoren sitzen auf dem Schulterblatt und ziehen in den Oberarm. Die vier Muskeln der Rotatorenmanschette sind:

- Musculus supraspinatus (Obergrätenmuskel)

- Musculus subscapularis (Unterschulterblattmuskel)

- Musculus infraspinatus (Untergrätenmuskel)

- Musculus teres minor (kleiner Rundmuskel)

Unterschiede des Schulterblattes bei Menschen und Tieren

Das Schulterblatt aller Säugetiere ist recht ähnlich aufgebaut. So ist die Scapula der Säuger allgemein dreieckig und großflächig ausgebildet und das Rabenbein (Coracoid) tritt lediglich als Fortsatz aus dem Schulterblatt hervor.

Anders ist es bei Vögeln, bei denen das Rabenbein die größte Knochenstruktur des gesamten Schultergürtels ist. Dafür ist das Schulterblatt der Vögel eher schmal. Die Knochenfische haben ebenfalls ein Schulterblatt und ein separates Rabenbein, welche allerdings über eine U-förmige Knochenstruktur verbunden sind.

Die Scapula der Reptilien besteht nicht aus Knochen, sondern aus Knorpeln. Bei Reptilien, welche ohne Gliedmaßen auskommen – wie bspw. Schlangen – existieren zwar Schulterblätter – allerdings nur als Stummel.

Verknöcherung der Scapula während Embryonalentwicklung

Bei den Säugetieren bildet sich das Schulterblatt aus Ersatzknochen. Dies geschieht während der Embryonalentwicklung, indem Blutgefäße in Knorpel eindringen, wodurch Mesenchymzellen eingebracht werden – die sich dann zu Chondroklasten (Knorpelabbau) und Osteoblasten (für den Knochenaufbau) spezialisieren. Überall wo Knorpel abgebaut wurde, entstehen dann Strukturen aus Knochen.

Während die Verknorpelung bereits im ersten Monat der Embryonalentwicklung einsetzt, beginnt die enchondrale Ossifikation (Knorpel-Knochen-Umbau) erst im zweiten Monat der Entwicklung.

Verknöcherung der Scapula nach der Embryonalentwicklung

Die Individualentwicklung des Schulterblattes schreitet bis in die Pubertät voran, so dass eine Verknöcherung weiter anhält. Dies ist auch nötig, da das Individuum wächst. Somit werden neue Knochenkerne gebildet.

Beim Menschen endet die Ossifikation der Scapula zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr. Und bei Männern, welche länger wachsen, endet die Verknöcherung gewöhnlich später als bei Frauen.

Die Verknöcherung einer Spezies hängt auch mit der Aufzuchtstrategie zusammen. So entstehen diese Knochenkerne bei Nestflüchtern, welche kurz nach der Geburt bereits laufen können – schon vor der Geburt. Dazu gehören bspw. Huftiere, welche sofort mit Muttertier und Herde mitlaufen müssen. Diese müssen deshalb über einen funktionstüchtigen Bewegungsapparat mit ausreichender Knochenstruktur verfügen.

Das Gegenstück bilden die Nesthocker, welche lange von der Gruppe geschützt werden und allein völlig lebensunfähig sind. Bei diesen Tierarten bilden sich die Knochenkerne im Schulterblatt erst nach der Geburt vollständig.

Literatur

- Franz-Viktor Salomon (Herausgeber), Hans Geyer (Herausgeber), Uwe Gille (Herausgeber), Anatomie für die Tiermedizin, ISBN: 978-3132426757*

- Johann S. Schwegler (Autor), Runhild Lucius (Autor), Der Mensch – Anatomie und Physiologie, ISBN: 978-3132437562*

Über den Autor