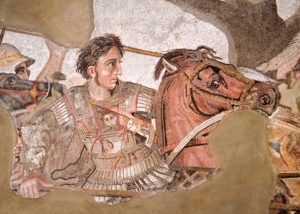

Alexander der Große: Biographie & Wirken (21 Fragen & Antworten)

Alexander der Große bzw. Alexander Ⅲ. oder Alexander von Makedonien war zwischen 336 v.Chr. bis zu seinem Tode im Jahr 323 v.Chr. der König von Makedonien. Während dieser Zeit erlebte das Makedonische Königreich seine größte Ausdehnung, weshalb man den Begriff Alexanderreich wählte. Alexander von Makedonien wurde am 20. Juli 356 v.Chr. in Pella, einer Kleinstadt im heutigen Norden Griechenlands, geboren. Er starb am 10. Juni 323 v.Chr. in Babylon und wurde demnach nur 33 Jahre alt.

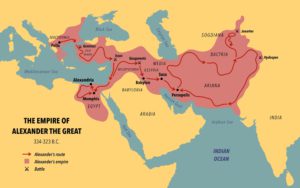

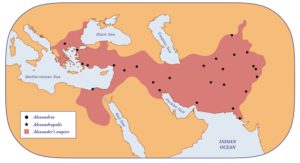

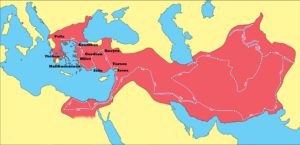

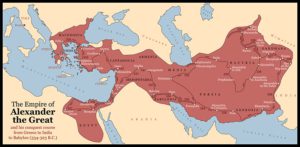

Das Alexanderreich umfasste während seiner Regierung das heutige Griechenland, den Balkan, den südlichen Schwarzmeerraum, den Nahen Osten, Ägypten, Westasien und Zentralasien. Innerhalb seiner 13-jährigen Regierungszeit erschuf Alexander ein Weltreich, welches vom Himalaya über Mesopotamien bis zum Mittelmeer reichte und Alexander wurde auch Pharao im Alten Ägypten. Er gilt deshalb als größter Eroberer der Geschichte.

Inhalt

- 1 Wer war Alexander der Große

- 2 War Alexander der Große ein Grieche, ein Albaner oder Illyrer

- 3 Wie wurde Makedonien zu Griechenland

- 4 Wer waren die Eltern von Alexander

- 5 Wie war das Verhältnis zwischen Alexander zu seinen Geschwistern

- 6 Wie war das Verhältnis zwischen Alexander und seinem Vater Philipp

- 7 Welche Bedeutung hat die Stammbaumfiktion für Alexanders Herkunft

- 8 Wer war Alexanders Lehrer

- 9 Wie heißt das Pferd von Alexander dem Großen

- 10 War Alexander der Große verheiratet

- 11 Was hat Alexander der Große gemacht

- 12 Was hat Alexander der Große erobert

- 12.1 Rückeroberung Griechenlands und Sicherung der Macht

- 12.2 Persienfeldzug

- 12.2.1 Schlacht am Granikos (334 v.Chr.)

- 12.2.2 Belagerung von Milet (334 v.Chr.)

- 12.2.3 Belagerung von Halikarnassos (334 v.Chr.)

- 12.2.4 Eroberung von Side, Gordion, Ancyra und Tarsos (333 v.Chr.)

- 12.2.5 Schlacht bei Issos (333 v.Chr.)

- 12.2.6 Belagerung von Tyros (332 v.Chr.)

- 12.2.7 Eroberung von Gaza (332 v.Chr.)

- 12.3 Besetzung Ägyptens (332 bis 331 v.Chr.)

- 12.4 Alexanders Feldzug ins persische Kernland (331 – 330 v.Chr.)

- 12.5 Verfolgung der persischen Machthaber (ab 330 v.Chr.)

- 12.6 Sogdien (329 bis 327 v.Chr.)

- 12.7 Indienfeldzug (326- 325 v.Chr.)

- 13 Wie groß war Alexander der Große

- 14 Warum hieß Alexander von Makedonien „der Große“

- 15 Wie viele Frauen hatte Alexander der Große

- 16 Wie viele Kinder hatte Alexander der Große

- 17 Woran starb Alexander der Große

- 18 Wo befindet sich das Alexander-Grab

- 19 Warum war Alexander bei seinen Eroberungen so erfolgreich

- 19.1 Besuch des Grabes des Achille

- 19.2 Befreier statt Eroberer

- 19.3 Lösen des Gordischen Knotens

- 19.4 Überraschungsmomente nutzen

- 19.5 Bestätigung als Gottkönig in Ägypten

- 19.6 Gründung Alexandrias als Brückenstadt

- 19.7 Finte bei der Entscheidungsschlacht von Gaugamela

- 19.8 Niederbrennung von Persepolis

- 19.9 Aneignung von persischen Sitten und Gebräuchen

- 19.10 Massenhochzeit von Susa

- 20 War Alexander der Große ein Tyrann

- 21 Warum wollte Alexander bis ans Ende der Welt

Wer war Alexander der Große

Alexander der Große war ein makedonischer König. Er wurde im Jahr 356 v. Chr. geboren und mit 20 Jahren zum König gekrönt. Bekannt ist er als ein herausragender militärischer Führer, der Eroberungszüge durchführte und zahlreiche Städte gründete.

Trotz seines frühen Todes überdauerte ihn ein erstaunliches Vermächtnis. Er hatte ein neues Reich geschaffen, das Hellenistische Reich, das östliche und westliche Kulturen miteinander verband. Dadurch kam es in den folgenden Jahrhunderten zu politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Veränderungen in der Region. Ohne Alexander hätte sich die Erde anders entwickelt.

War Alexander der Große ein Grieche, ein Albaner oder Illyrer

Alexander der Große stammte aus dem Geschlecht der Makedonier. Makedonien war ein antikes Königreich, das sich im Norden des heutigen Griechenlandes befand. Man könnte daher sagen, dass Alexander auch ein Grieche war.

Illyrien befand sich im Westen der Balkanhalbinsel. Dort liegt das heutige Albanien. Alexanders Mutter stammte aus Epirus, einer Region in der Nähe. Allerdings war seine Mutter keine Illyrerin, sondern Epirotin.

Dennoch gibt es Bestrebungen, Alexander den Großen als Albaner und nicht als Makedonier zu sehen. Dabei existierte Albanien zur Lebzeit Alexanders noch gar nicht.

Alexander der Große war also Grieche, genauer Makedone.

Wie wurde Makedonien zu Griechenland

Das antike Griechenland war eine Zusammenschluss verschiedener Stadtstaaten, welche einzeln regiert wurde. Die Bevölkerung sprach griechisch, weshalb man den Kulturraum als Griechen zusammenfasst. Zwischen den Stadtstaaten (Polis) herrschte ein reger Handel und Austausch von Informationen. Und auch das Rechtssystem, der Staatsaufbau und das Regierungssystem (Demokratie) war gleich.

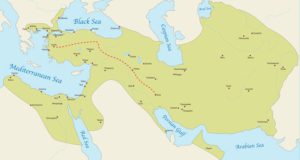

Aber die Griechen hatten auch Feinde. Ein Feind kam aus dem Osten. Die Perser, welche ursprünglich aus Asien stammten, eroberten sämtliche Gebiete bis Europa. Und so rückte das Perserreich – in seiner Ausdehnung – bis ans antike Griechenland heran. (siehe Karte)

Im 5. Jahrhundert v.Chr. kam es zu den Perserkriegen. Wichtige Schlachten waren:

- die Schlacht bei Marathon (490 v.Chr.),

- die Seeschlacht von Salamis (480 v.Chr.)

- und die Schlacht bei Plataiai (479 v.Chr.)

Griechenland konnte sich behaupten und fiel nicht unter die Kontrolle der Perser. Um weitere Bedrohungen abzuwehren, standen die Stadtstaaten in einen innergriechischen Konflikt über die Vorherrschaft von ganz Griechenland.

So sah sich Athen als Schutzmacht der Griechen, genauso wie Sparta. Beide schlossen Bündnisse mit anderen Stadtstaaten und schließlich kam es zwischen 431 und 409 v.Chr. zum Peloponnesische Krieg, bei denen die griechischen Stadtstaaten gegeneinander um die Vorherrschaft kämpften.

Am Ende des Krieges waren nicht nur Athen und Sparta geschwächt, sondern alle griechischen Polis. Nun war die Stunde der Makedonier geschlagen. Der Vater von Alexander war Philipp II. (359-336 v.Chr.), welcher nun die Schwächung der Stadtstaaten ausnutzte, sich zum König von Makedonien erhob und dann sämtliche Polis eroberte.

Die entscheidende Schlacht zwischen Makedonen und Griechen fand 338 v.Chr. bei Chaironeia statt. Dazu vereinigten sich Athen und Theben gegen Makedonien. Alexander war zu diesem Zeitpunkt circa 17 Jahre alt und bereits Mitregent unter seinem Vater Philipp. Er kommandierte den linken Flügel des berittenen Heeres und schaffte einen Durchbruch gegen die legendären Truppen aus Theben. Dies ermöglichte Philipps Sieg und war zugleich eine Grundlage für Alexanders späteren Legendenstatus.

So fiel Griechenland unter die Kontrolle der Makedonier. Da in Makedonien eine Monarchie und keine Demokratie als Regierungsform vorlag, blieben Konflikte zwischen den Makedoniern und Griechen bestehen. Die griechische Elite bezeichnete die Makedonier als Halbgriechen oder Barbaren. Diesen Makel sollten die Makedonier bis zu Alexander dem Großen behalten. (siehe auch Hauptartikel: Untergang des antiken Griechenlands)

Wer waren die Eltern von Alexander

Alexander wurde als Sohn eines Königs und einer Königin geboren und war damit der Prinz von Makedonien. Sein Vater war König Philipp II, seine Mutter Königin Olympias.

Zu dem Zeitpunkt war Philipp II. bereits mit mindestens einer weiteren Frau verheiratet, Kleopatra, die Nichte von Attalos, eines Feldherrn von Philipp. Möglicherweise fällt auch die Ehe mit Meda, der Tochter eines getischen Königs, in diese Zeit. Die Ehen schloss Philipp aus politischen Gründen.

König Philipp II.

Philipp II. wurde um 382 v. Chr. geboren und war von 359 bis zu seinem Tod im Jahr 336 v. Chr. der König von Makedonien. Durch ihn erlangte Makedonien die Vormacht in Griechenland. Unter seiner Herrschaft wurden Feldzüge gegen Illyrer, Thraker und diverse griechische Stadtstaaten durchgeführt.

Philipp II. starb im Alter von etwa 45 Jahren durch seinen Leibwächter. Warum dieser ihn ermordete, ist nicht genau geklärt. Möglicherweise verband beide eine homosexuelle Beziehung. Wahrscheinlich ist auch, dass es sich um ein Komplott handelte, das von vielen Seiten genährt wurde. Schließlich war Philipp II. weiterhin daran interessiert, sein Reich durch Feldzüge zu vergrößern. Sein Tod brachte diese vorerst zum Stillstand.

Direkt nach dem Mord wurde der Leibwächter getötet. Anschließend wurde Alexander im Alter von 20 Jahren zum König gekrönt.

Königin Olympias

Olympias von Epirus war eine Prinzessin, die aus dem Stamm der Molosser stammte. Ihr Vater war König Neoptolemos I. von Epirus. Ihre Hochzeit mit Philipp II. fand um 357 v. Chr. statt. Olympias dürfte etwa 18 Jahre alt gewesen sein. Für Philipp war es bereits seine fünfte Ehe und Olympias teilte sich ihren Ehemann mit mindestens einer weiteren Frau.

Olympias soll leidenschaftlich, aber auch grausam gewesen sein. Als Philipp II. eine weitere Frau heiratete, stritt sie sich so heftig mit ihm, dass sie mit dem jungen Alexander ins Exil ging. Alexander versöhnte sich bald darauf mit seinem Vater und kehrte zurück. Olympias blieb jedoch in Epirus.

Die Forschung hält es für möglich, dass Olympias den Mord an ihrem Ehemann in Auftrag gegeben hat. Nach Alexanders Tod ließ die Königin viele Adelige töten, denen sie den Mord an ihrem Sohn unterstellte. Sie starb 316 v. Chr., nachdem sie für die Tötungen zum Tode verurteilt worden war. Vermutlich waren an ihrem Tod die Angehörigen der Hingerichteten direkt beteiligt. Eine angemessene Bestattung wurde ihr verwehrt.

Wie war das Verhältnis zwischen Alexander zu seinen Geschwistern

Philipp hatte 7 Ehefrauen, oftmals mehrere gleichzeitig. Aus den Ehen gingen 3 Töchter und zwei Söhne hervor. Neben Alexanders Mutter Olympias hatte auch Philinna von Larissa einen Sohn mit Philipp, welcher Arrhidaios genannt wurde. Der Bruder von Alexander wird allerdings als untauglich erwähnt, weshalb Philipp seine Bemühungen auf Alexander setzte.

Ob Arrhidaios körperlich oder geistig behindert gewesen war, ist nicht endgültig geklärt. Laut dem antiken Schriftsteller Plutarch soll Arrhidaios als Kind vergiftet worden und dadurch erkrankt sein. Als Attentäter nennt Plutarch die Mutter von Alexander, welche den Nebenbuhler in der Thronfolge beseitigen wollte. Diese Behauptung kann allerdings nicht durch schriftliche Quellen belegt werden.

Als Alexander zum König von Makedonien ernannt wurde, nahm er seinen Bruder mit auf die Feldzüge. Wohlmöglich war Arrhidaios in der Heimat schutzlos und Alexander befürchtete, dass er als Geisel genommen werden könnte. Nach Alexanders Tod rief man Arrhidaios in Asien zum König über das Alexanderreich aus. Er blieb aber eine Marionette der Generäle.

Wie war das Verhältnis zwischen Alexander und seinem Vater Philipp

Da Alexander der einzig ernstzunehmende Nachfolger von Philipp war, erhielt er bereits im Kindesalter eine Ausbildung im Ringkampf, wurde wohlmöglich von Philipp angestachelt der Beste zu sein. Die Ausbildung muss streng gewesen sein und Philipp soll seinen Sohn permanent unter Druck gesetzt haben. Alexanders Mutter hingegen, erzählte ihrem Sohn, dass Philipp nicht sein Vater wäre – sondern der Göttervater Zeus zu ihr kam und Alexander gezeugt hätte.

Welche Bedeutung hat die Stammbaumfiktion für Alexanders Herkunft

In der Antike war eine Stammbaumfiktion nicht unüblich. Und so glaubten auch Alexanders Eltern von überirdischen Wesen oder Göttern abzustammen. Denn mit der göttlichen Herkunft wurde eine Überhöhung inszeniert, welche den Herrschaftsanspruch untermauern sollte.

Mit der Erzählung, dass Zeus ihn gezeugt haben soll, untermauerte Olympias die Stellung ihres Sohnes in der Herrschaftsrangfolge und gleichzeitig unterstrich sie seine göttliche Natur. Durch diese Erzählung haftete Alexander von Geburt an etwas Heroisches an, was die Grundlage für den späteren Alexanderkult wurde.

Wer war Alexanders Lehrer

Philipp holte den griechischen Philosophen Aristoteles nach Makedonien, um Alexander in Philosophie, Mathematik und in den Naturwissenschaften unterrichten zu lassen. Er unterrichtete Alexander auch in den großen Epen, von Odysseus und Achilles. So wurde Achilles, der große Feldheer, ein Vorbild für Alexander.

Der junge Schüler erfuhr von Aristoteles, was es bedeutet – zu beobachten und zu verstehen, welcher Unterschied zwischen Mut und Übermut besteht und wann ein Wagnis sinnvoll ist und wann nicht. Der Philosoph blieb auch nach der Ausbildung einer von Alexanders engsten Ratgebern. Von Alexander soll das Zitat stammen:

„Philipp hat mir das Leben geschenkt, aber Aristoteles schenkte mir das gute Leben“

Alexander blieb zeitlebens ein Verehrer der Epen des Homer, deren Geschichten ihn zu Abenteuern und Eroberungen beflügelten.

Wie heißt das Pferd von Alexander dem Großen

(siehe auch Hauptartikel: Bukephalos: Das Pferd von Alexander dem Großen)

Das Pferd von Alexander hieß Bukephalos (deutsch: ochsenköpfig). Sein Vater Philipp soll das Pferd bei einer Auktion angeboten bekommen haben, aber niemand konnte den Hengst bändigen. Bei den vielen gescheiterten Reitversuchen beobachte Alexander, dass das Pferd vor seinem eigenen Schatten erschreckt und panisch wird. Daraufhin ging er zu seinem Vater und sagte ihm, dass er den Hengst reiten könne.

Dann dreht Alexander den Hengst vom Sonnenlicht weg, stieg auf und zähmte das Pferd. Anhänger des Alexanderkultes erklärten die Zähmung des wilden Bukephalos als Vorsehung auf Alexanders ruhmreichen Feldzug gegen Persien. Das Tier sollte das berühmteste Reittier der Antike werden, welches sich nur von Alexander dem Großen reiten ließ.

War Alexander der Große verheiratet

Alexander der Große war mit drei Frauen verheiratet. Seine erste Frau war Roxane. Sie war zum Zeitpunkt der Hochzeit etwa 18 Jahre alt, während Alexander bereits 29 Jahre alt war.

Bald darauf heiratete Alexander zwei weitere Frauen: Stateira und Parysatis. Das Alter dieser Frauen ist nicht bekannt. Alexander war zum Zeitpunkt der Hochzeit etwa 31 Jahre alt.

Solche Mehr-Ehen waren schon vor Alexander üblich, um politische Vorteile zu erlangen. Sein Vater nutzte Hochzeiten bereits, um sein Reich zu stabilisieren. Alexander tat es ihm auf der Massenhochzeit von Susa gleich.

Was hat Alexander der Große gemacht

Alexander der Große wurde nur 32 Jahre alt. In seinem kurzen Leben hat er sein Heimatland verändert und ein Vermächtnis hinterlassen. Dieses Vermächtnis sollte über Jahrhunderte die Entwicklung Griechenlands, Ägyptens und Persiens verändern. Dazu zählen:

- die zahlreichen Eroberungen

- die Gründung von zahlreichen Städten

- die Verbreitung des Helenismus

Eroberungen

Alexander ist bekannt für seine zahlreichen Eroberungen. Er zog in Gebiete, die den Griechen fast völlig unbekannt waren, unterwarf Könige und erweiterte damit das makedonische Reich. Dabei ging er nicht immer rücksichtslos vor, sondern förderte das Zusammenleben der Griechen mit den unterworfenen Völkern.

Ein Beispiel dafür ist die Massenhochzeit von Susa. Zudem opferte Alexander fremden Göttern, anstatt sie zu verspotten. Das schindete bei der unterworfenen Bevölkerung Eindruck.

Gründung von Städten

Alexander der Große hat auf seinen Reisen zahlreiche Städte gegründet. Mehr als 40 sollen es gewesen sein. Er besiedelte sie mit Veteranen aus seinen eigenen Reihen und Einheimischen. Die bekannteste von ihm gegründete Stadt ist Alexandria in Ägypten. Die Stadt liegt am Mittelmeer und hat heute etwa 5.000.000 Einwohner.

Darüber hinaus existieren bis heute viele weitere durch Alexander gegründete Städte. In Afghanistan liegt die Stadt Tscharikar, die auf ein weiteres Alexandria zurückgeht. Außerdem baute er eingenommene und zerstörte Städte wieder auf und besiedelte sie ebenfalls mit seinen Soldaten.

Hellenismus

(siehe auch Hauptartikel: Hellenismus)

Das Reich, das Alexander erschuf, wird „Hellenistisches Reich“ genannt. Mit seiner Regierung begann die Epoche des Hellenismus.

Der Hellenismus ist durch kulturelle Vermischung gezeichnet. Diese entstanden durch die Eroberungen. Alexander bestand oftmals darauf, dass Bauwerke verschont blieben und genoss die Einflüsse fremder Kulturen.

Er praktizierte Traditionen der Länder, die er einnahm, und verheiratete seine Soldaten mit den dort lebenden Frauen. Im Hellenismus war es daher normal, dass sich griechische mit persischen, ägyptischen und anderen orientalischen Merkmalen verbanden.

Die Verbindung der Kulturen führte dazu, dass im Hellenismus Kunst und Architektur sowohl griechische als auch orientalische Einflüsse zeigt. Dadurch wurden die griechischen Statuen realistischer. Bekannte Werke aus dem Hellenismus sind die „Laokoon-Gruppe“ oder die „Nike von Samothrake“.

In dem Weltreich setzte sich Griechisch als Weltsprache durch. Immer mehr Menschen verstanden Griechisch, was die alltägliche Verständigung und den Handel erleichterte.

Das trug auch dazu bei, dass die Wirtschaft im Hellenismus einen Aufschwung erlebte. Die Offenheit gegenüber anderen Kulturen förderte den Im- und Export von Waren und Ideen.

Nach dem Tod Alexanders zerfiel sein Reich in mehrere Hellenistische Reiche. Die drei wichtigsten davon sind das Seleukidenreich, das Ptolemäerreich und das Antigonidenreich. In diesen Reichen herrschte ein kosmopolitischer Geist. Menschen unterschiedlichster Herkunft lebten gemeinsam. Verschiedene Religionen konnten nebeneinander existieren.

Was hat Alexander der Große erobert

Alexander eroberte in den Jahren von 334 bis 323 v. Chr. riesige Gebiete auf drei Kontinenten der Erde. Er führte Feldzüge in Europa, Asien und Nordafrika durch. Dadurch erschuf er ein Weltreich, das Hellenistische Reich, das nach seinem Tod bald wieder zerfiel. Dennoch blieb sein Einfluss auf die Gebiete bestehen und veränderte die Entwicklung dort entscheidend.

Rückeroberung Griechenlands und Sicherung der Macht

Für die Griechen blieben die Makedonier zunächst Halbgriechen oder Barbaren (siehe oben). Demnach wollten sich nicht alle griechischen Polis unterwerfen.

Nach seiner Krönung musste Alexander zunächst sein Reich sichern. Dafür führte er den Balkanfeldzug durch, wo er Thraker und Illyrer unterwarf. Diese hatten sich nach dem Tod König Philipps II. von der makedonischen Herrschaft befreien wollen.

Anschließend musste sich Alexander um den Süden kümmern. Während er im Norden gekämpft hatte, hatten nämlich die Griechen ebenfalls versucht, sich von Makedonien zu lösen.

Die Aufstände begannen in Theben. Alexander ließ die gesamte Stadt zerstören. Lediglich Tempel und das Wohnhaus des Dichters Pindar verschonte er. Die Einwohner Thebens wurden getötet oder in die Sklaverei verkauft.

Dieses Exempel verschreckte die anderen griechischen Städte, sodass sie ihre Revolte sofort abbrachen. Das brachte Alexander die Sicherheit, die er brauchte, um zu seinen Feldzügen aufzubrechen.

Persienfeldzug

Der Persienfeldzug fand in den Jahren 334 und 333 v. Chr. statt. Damals war das Perserreich die größte Territorialmacht der Erde. Es umfasste Ägypten, Kleinasien, Mesopotamien und die Levante. Etwa 150 Jahre zuvor hatten die Perser auch versucht, Griechenland einzunehmen.

Schlacht am Granikos (334 v.Chr.)

Alexander setzte sich mit 35.000 Soldaten (Makedonen und Griechen) in Bewegung und errang bei der Schlacht am Granikos seinen ersten Sieg gegen die Perser. Der General der Perser, Memnon von Rhodos, ein Grieche, war mit 20.000 Mann in die Schlacht gezogen. Er floh mit einigen seiner Söldner und Alexander konnte die Region Ioniens von den Persern befreien.

Belagerung von Milet (334 v.Chr.)

Als nächstes kämpfte Alexander bei der Belagerung von Milet. Milet lag in der heutigen Türkei am Meer. Mit Belagerungsmaschinen schossen die Soldaten Breschen in die Mauern und konnten die Stadt stürmen. Eine persische Flotte aus 400 Schiffen musste kampflos abziehen, da Alexander die Einfahrt zur Stadt blockierte.

Als sie zurückkehrten, blockierte der König ihre Ankerplätze, sodass sie keine Vorräte aufnehmen konnten. Dadurch kehrten die Schiffe letztendlich nach Samos um und Alexander hatte Milet eingenommen.

Belagerung von Halikarnassos (334 v.Chr.)

Als nächstes folgte die Belagerung von Halikarnassos. Die Stadt lag dort, wo heute die türkische Stadt Bodrum steht. Alexander hatte mit Verlusten zu kämpfen, aber konnte am Ende doch in die Stadt eindringen. Memnon entkam auch hier, indem er mit seinen Soldaten auf Schiffen floh. Alexander sicherte die Stadt, indem er Ada, eine Dynastentochter, als Statthalterin einsetzte.

Damit hatte Alexander die Westküste Kleinasiens eingenommen. Das war sein Ziel gewesen, aber anstatt nach Makedonien zurückzukehren, drang er weiter.

Eroberung von Side, Gordion, Ancyra und Tarsos (333 v.Chr.)

In Lykien und Pamphylien kam es kaum zu Kämpfen. Die Städte ergaben sich den Makedonen.

Nun drang Alexander tiefer ins Land vor. Er eroberte auch hier alle Städte, die sich ihm nicht kampflos ergaben. Weiter ging es nach Kilikien im Südosten Kleinasiens. Alexander eroberte die Hauptstadt Tarsos und blieb dort bis zum Oktober 333 v. Chr. Memnon war zwischenzeitlich verstorben, aber die Perser formierten sich neu.

Schlacht bei Issos (333 v.Chr.)

Während Alexander noch in Tarsos war, erfuhr er, dass Dareios III. ein persisches Heer schickte. Dareios III. war der persische König. Neueren Schätzungen nach dürfte dieses Heer aus höchstens 100.000 Mann bestanden haben. Alexander hatte noch 25.000 bis 30.000 Soldaten.

Dareios besetzte Issos und schnitt Alexanders Versorgung dadurch ab. So war der Makedone gezwungen, zu handeln.

Bei der Schlacht bei Issos im Jahr 333 v. Chr. kamen nur 450 Makedonen ums Leben. 4.000 weitere waren verwundet. Die persischen Verluste sind nicht überliefert, dürften aber viel höher ausgefallen sein. Dareios floh und Alexander schickte den General Parmenion nach Damaskus. Der fand dort Schätze sowie Mutter, Frau und Kinder des Dareios, die Alexander gefangen nahm, aber mit Respekt behandelte. Außerdem lernte er hier Barsine kennen, die seine Geliebte wurde und ihm einen Sohn gebar.

Dareios war durch die Geiselnahme seiner Familie gezwungen, Alexander als „König von Asien“ anzuerkennen. Zunächst kam es aber nicht dazu.

Alexander gründete nun seine erste Stadt in Asien: Alexandretta, das heute İskenderun heißt.

Dass Alexander bei Issos triumphierte, schockierte die antike Welt. Der Sieg über Persien schien nahe. Doch Alexander entschied sich, nicht nach Babylon zu marschieren, weil die Perser weiterhin die Seemacht innehatten.

Belagerung von Tyros (332 v.Chr.)

Tyros war eine Handelsmetropole. Die Stadt lag an der Mittelmeerküste im heutigen Libanon und wurde 332 v. Chr. durch Alexander belagert. Sie wehrte sich erfolgreich, bis dem Makedonen nichts anderes mehr übrigblieb, als einen Damm zu bauen. Über den Damm wollten die Soldaten schließlich nah genug an die Mauern herankommen.

Der erste Versuch scheiterte. Kurz darauf kam ein Gesandter des Dareios und machte Alexander ein Angebot: Land, Lösegeld und die Hand seiner Tochter für seine Familie. Alexander lehnte ab mit der Begründung, dass er sich nehmen werde, was er wolle.

Der zweite Versuch, einen Damm zu bauen, war erfolgreich. Alexander nahm die Stadt durch einen gleichzeitigen Angriff zu Wasser und zu Land ein. Ob die Bevölkerung, wie zuvor bei Theben, in die Sklaverei verkauft wurde, gilt als umstritten. Alexander wollte die Menschen schließlich für sich gewinnen und nicht gegen sich aufbringen. In jedem Fall schindete dieser Erfolg erneuten Eindruck bei seinen Feinden.

Eroberung von Gaza (332 v.Chr.)

Etwa im September 332 brach Alexander von Tyros nach Gaza in Syrien auf. Auf dem Weg dahin ergaben sich alle Städte. Nur Gaza leistete Widerstand.

Es dauerte zwei Monate, ehe Alexander durch die Mauern drang. Alexander versprach sich von der Einnahme von Gaza einen finanziellen Vorteil. Die Stadt lebte vom Gewürzhandel. Das Geschäft war für dieses Jahr allerdings bereits abgeschlossen.

Dennoch war die Eroberung wichtig. Mit Gaza verloren die Perser einen weiteren Hafen und ihren letzten in Syrien.

Zeitgleich stellte Alexander eine Flotte zusammen. Damit nahm er eine Insel nach der anderen ein. Das schwächte die persische Flotte enorm.

Im Herbst wurde diese aufgelöst. Das geschah jedes Jahr, doch 332 war fraglich, ob sie im Frühling darauf wieder zusammengeführt werden sollte.

Besetzung Ägyptens (332 bis 331 v.Chr.)

Als Gaza gesichert war, ließ Alexander einen Teil seines Heeres dort zurück und reiste mit dem Rest nach Ägypten. Das gehörte aktuell zum persischen Reich, wobei es ihm durch Aufstände immer wieder verloren ging. Entsprechend geschwächt war Ägypten zu dieser Zeit.

Daher stieß Alexander auf keinen Widerstand, als er an der Grenzfestung Pelusion ankam. Sein Weg führte ihn weiter nach Memphis, wo auch ein Teil seiner Flotte eintraf. Dort opferte er dem Gott Apis und wurde als Gegengabe möglicherweise zum Pharao des Oberen und Unteren Ägypten gekrönt.

Am westlichen Nil reiste Alexander weiter zur Mittelmeerküste, wo er 331 v. Chr. Alexandria gründete, seine bedeutendste Stadt. Anschließend machte er sich auf den Weg durch die Wüste zum Orakel von Siwa und wieder zurück nach Memphis. Zu Kämpfen kam es bei der Besetzung von Ägypten kaum.

Daher kehrte Alexander im Mai 331 v. Chr. nach Tyros zurück und ließ die Stadt wieder aufbauen. Kurz darauf traf Nachschub aus Makedonien ein, sodass sein Heer nun aus etwa 40.000 Fußsoldaten und 7.000 Reitern bestand.

Alexanders Feldzug ins persische Kernland (331 – 330 v.Chr.)

Gestärkt wollte Alexander nach Babylon aufbrechen. Aber ein persisches Heer unter Führung von Mazaios, einem persischen Statthalter, stellte sich ihm in den Weg. Alexander mied den Kampf und machte sich stattdessen nach Assyrien auf. Dort stellte Dareios zeitgleich ein neues Heer auf. Darauf wollte Alexander treffen.

Dazu kam es bei der Schlacht von Gaugamela. Die Heere lagerten etwa elf Kilometer voneinander entfernt. Eine Mondfinsternis unmittelbar vorher jagte den Persern Angst ein. Sie sahen das Phänomen als schlechtes Omen. Dennoch kam es am 1. Oktober 331 v. Chr. zum Kampf.

Die Perser waren den Makedonen erneut zahlenmäßig weit überlegen. Dennoch siegte Alexander und schlug den Perserkönig in die Flucht. Er konnte nun ungehindert nach Babylon ziehen. Alexander betrat die Stadt durch das Ischtar-Tor, bekam sie von Mazaios, der sich zwischenzeitlich dorthin zurückgezogen hatte, übergeben und wurde zum „König von Asien“ ausgerufen. (mehr dazu, siehe unten: Warum Alexander so erfolgreich war)

Mazaios behielt seinen Posten und sollte nun Alexander dienen. Dieser war von der Pracht Babylons so überwältigt, dass er es nicht wagte, die Stadt zu zerstören.

Alexander konnte nun ohne Probleme oder Kämpfe weiterziehen. Die Stadt Susa leistete keinen Widerstand. Die Hauptstadt Persepolis wurde ebenfalls eingenommen. Alexander verschonte auch hier die meisten Bauwerke und ließ nur die Gebäude, die Xerxes I. errichtet hatte, niederbrennen.

Damit lag Persien nun in Alexanders Hand.

Verfolgung der persischen Machthaber (ab 330 v.Chr.)

Die Machtübernahme in Persien war noch nicht abgeschlossen. Der persische König Dareios III. war bei der letzten Schlacht geflohen, sodass Alexander einen Widerstand fürchten musste. Im Juni 330 v. Chr. machte Alexander sich daher auf die Suche nach dem König. Auf seinem Weg ergaben sich ihm die Städte. Die Perser hatten keine Hoffnung mehr, dass ihr König ihr Land zurückgewinnen würde.

Dareios suchte in Baktrien Zuflucht. Dort war ein Verwandter namens Bessos Statthalter, der ihn jedoch verriet und einkerkerte. Bessos schickte daraufhin Unterhändler zu Alexander. Er wollte Dareios unter der Bedingung, dass Baktrien frei bliebe, herausgeben. Alexander ging darauf nicht ein.

Daher tötete Bessos den Perserkönig und floh seinerseits. Gleichzeitig rief er sich selbst zum Großkönig von Persien aus. Alexander ließ die Leiche nach Persepolis bringen und würdig bestatten.

Nun wollte er Bessos unschädlich machen und nutzte dafür seinen Verrat. Die persischen Adligen folgten ihm und wollten Rache für den Mord an ihrem König. Unter den Makedonen machte sich hingegen Unmut breit. Sie wollten den Perserkönig weder rächen noch Seite an Seite mit Persern kämpfen. Zudem befanden sie sich mittlerweile sehr weit weg von zu Hause. Baktrien und die umliegenden Regionen lagen im heutigen Afghanistan, Usbekistan und Turkmenistan.

Auf seinem Weg nach Baktrien nahm Alexander Hyrkanien mit den Städten Hekatompylos und Zadracarta ein. Später folgte die Region Artacoana. In Afghanistan gründete er Alexandria am Hindukusch, was heute Tscharikar heißt. Von dort trennte seine Armee nur noch ein Gebirge von Baktrien.

Als Alexander dort ankam, waren seine Soldanten geschwächt. Baktrien wurde ihnen glücklicherweise kampflos übergeben. Bessos hatte man aber verjagt, um eine Bestrafung der Stadt zu vermeiden.

Alexander folgte Bessos weiter. Seine Reise führte durch eine Wüste, die vielen Soldaten das Leben kostete. Als sie an dem Fluss Amudarja ankamen, mussten sie feststellen, dass Bessos alle dort verfügbaren Schiffe hatten zerstören lassen. Als die Makedonen Flöße gebaut hatten und im heutigen Turkmenistan übergesetzt hatten, wurde ihnen Bessos übergeben. Seine Begleiter wollten nicht mehr fliehen.

Alexander ließ Bessos Nase und Ohren abschneiden und ihn nach Medien bringen, wo er Dareios ermordet hatte. Dessen Bruder, der Alexanders Verbündeter geworden war, ließ Bessos dort kreuzigen.

Alexanders Weg führte weiter nach Norden, wo er die Hauptstadt Sogdiens erreichte: Marakanda. Er nahm sie ein. Damit unterstand ihm ganz Persien.

Sogdien (329 bis 327 v.Chr.)

Von 329 bis 327 v. Chr. hielt sich Alexander in Sogdien auf und unterwarf dort weitere Städte und Festungen. Das wurde nötig, weil die Bevölkerung eine Rebellion begann. Angeführt wurde diese von einem Mann namens Spitamenes. Er hatte zuvor Bessos verraten und an Alexander ausgeliefert.

Während Alexander damit beschäftigt war, rebellierende Städte einzunehmen, eroberte Spitamenes Marakanda zurück. Alexander konnte die Stadt zurückgewinnen, aber seine Armee war dezimiert, sodass er dem fliehenden Spitamenes nicht folgen konnte.

Das gesamte Jahr 328 v. Chr. kämpfte Alexander gegen die Rebellion. Im Dezember wurde ihm der Kopf des Spitamenes überbracht. Seine Leute hatten sich gegen ihn gewendet.

Im darauffolgenden Jahr eroberte Alexander den Rest Sodgiens. Dann kehrte er nach Baktrien zurück.

Indienfeldzug (326- 325 v.Chr.)

326 v. Chr. begann Alexander seinen Indienfeldzug. Indien umfasste damals den Osten Afghanistans, Pakistan und das heutige Indien. Das Land war für die Griechen unbekannt. Es bestand aus vielen Kleinstaaten. Möglicherweise war es Alexanders Forscherdrang, der ihn zu diesem Feldzug verleitete. Man sagt ihm auch eine Art Erfolgssucht nach. Er zwang sich quasi selbst zu immer neuen Höchstleistungen und ignorierte daher die immer lauteren Rufe seiner Soldaten, endlich nach Hause zurückzukehren.

Auf seinem Weg ging Alexander sehr grausam vor. Städte und Dörfer wurden nicht eingenommen, sondern zerstört und die Bevölkerung getötet.

In der Schlacht am Hydaspes waren die Makedonen, die weiterhin mit Persern kämpften, siegreich. Sie waren zahlenmäßig überlegen. Das dicht bewaldete Gebiet sowie etwa 85 bis 200 Kriegselefanten der Inder machten ihnen die Schlacht jedoch schwer.

Anschließend drang Alexander weiter nach Osten vor. Am Ganges befand sich das Königreich Magadha. Das war sein nächstes Ziel. Er kam aber nicht mehr so weit. Seine Soldaten meuterten. Sie waren zu lange aus Griechenland weg, sodass Alexander gezwungen war, umzukehren.

Auf dem Rückweg durch Indien und Persien musste Alexander ständig kämpfen. Teilweise wurde er angegriffen, an anderen Stellen waren Kämpfe nötig, damit seine Armee weiterziehen konnte.

Wie groß war Alexander der Große

Auf Zeichnungen wird er besonders groß dargestellt, überragt seine Krieger und andere. Allerdings soll diese Überhöhung der Legendenbildung dienen. Den Beinnamen „der Große“ erhielt Alexander nicht, wegen seiner Körpergröße, sondern wegen seiner Taten.

Warum hieß Alexander von Makedonien „der Große“

Der Beiname „der Große“ heißt auf Griechisch „Megas“. Alexander erhielt ihn vermutlich erst posthum. Das war so üblich. Vermutlich nutzten erst spätere Anhänger des Alexanderkults den Beinamen und brachten ihn dadurch in die Welt. Wie genau der Prozess um den Beinamen ablief, ist jedoch unbekannt. Der Titel taucht erstmalig im Römischen Reich auf, um die Eroberungszüge des Alexanders legendär herauszustellen.

Der Beiname „der Große“ wurde Personen verliehen, die durch außergewöhnliche militärische Erfolge aufgefallen sind. Auch Alexanders Eroberungen dürften eine große Rolle gespielt haben.

Wie viele Frauen hatte Alexander der Große

Alexander der Große hatte drei Frauen und eine langjährige Geliebte.

Roxane

Roxane wurde um 345 v. Chr. geboren und war bei der Hochzeit im Jahr 327 v. Chr. etwa 18 Jahre alt. Sie war die Tochter des Oxyartes, eines baktrischen Adligen. Ihr Name bedeutet „kleiner Stern“ und sie soll auffallend schön gewesen sein. Die Heirat war sicherlich politisch motiviert, denn dadurch gewann Alexander den Vater als Verbündeten. Allerdings soll er durch ihre Schönheit auch geblendet gewesen sein, was ihn immer weiter von seinen bisherigen Verbündeten entfremdete.

Beispielsweise schickte Alexander seine langjährige Geliebte und den gemeinsamen Sohn fort, als er Roxane heiratete. Das machte den Vater, ebenfalls ein enger Verbündeter Alexanders, selbstverständlich wütend.

Stateira

Stateira war eine persische Prinzessin. Alexander heiratete sie während der Massenhochzeit von Susa. Dabei wurden 10.000 persische Frauen mit seinen Soldaten verheiratet. Das sollte das Zusammenwachsen von Persern und Griechen erleichtern.

Über Stateira ist nicht viel bekannt. Sie war vermutlich die älteste Tochter des Perserkönigs Dareios III. Als Alexander starb, lockte Roxane Stateira nach Babylon, wo sie sie ermorden ließ. Dabei starb auch ihre Schwester Drypetis, die auf der Massenhochzeit Hephaistion geheiratet hatte. Die Leichen wurden in einen Brunnen geworfen.

Es ist möglich, dass Stateira zum Zeitpunkt ihres Todes von Alexander schwanger war. Das wäre ein Grund gewesen, aus dem Roxane ihren Tod wollte. Belegt ist darüber aber nichts.

Parysatis

Parysatis war eine persische Adlige und mit Stateira verwandt. Sie war die jüngste Tochter des achämenidischen Königs Artaxerxes III. Ansonsten ist über sie nicht viel bekannt. Alexander heiratete sie, wie Stateira, auf der Massenhochzeit von Susa. Was nach seinem Tod mit ihr passierte, ist nicht überliefert.

Barsine

Barsine war eine persische Adlige und die Witwe von Memnon, dem Heerführer des Perserkönigs Dareios III. Sie wurde um 363 v. Chr. geboren und war ab 333 v. Chr. Alexanders Geliebte. Eine Hochzeit zwischen den beiden ist nicht bezeugt und unwahrscheinlich.

Wie viele Kinder hatte Alexander der Große

Wie viele Kinder Alexander gezeugt hat, ist nicht belegt. Wir wissen von zwei Söhnen. Da Alexander aber mehrere Ehefrauen hatte, ist es möglich, dass weitere Kinder existiert haben, die nur nicht überliefert wurden.

Sein erstes Kind entstand aus einer Affäre. Nach der Schlacht bei Issos im Jahr 333 v. Chr. nahm Alexander mehrere Mitglieder der königlichen Familie gefangen. Außerdem fiel ihm Barsine in die Hände. Sie gebar 327 den illegitimen Sohn Herakles. Dieser wurde, gemeinsam mit seiner Mutter, im Jahr 309 ermordet.

Das einzige legitime Kind, das der Forschung bekannt ist, zeugte Alexander mit Roxane. Der gemeinsame Sohn Alexander IV. Aigos kam erst nach dem Tod des Vaters im Jahr 323 v. Chr. zur Welt.

Auch Roxane kam durch die politischen Machtkämpfe nach dem Tod Alexanders des Großen durch Mord ums Leben. Alexander IV. Aigos wurde ebenfalls im Jahr 309 ermordet.

Zusätzlich war Roxane zuvor einmal schwanger. Das Kind starb jedoch kurz nach der Geburt. Es kam während des Zuges nach Babylon zur Welt.

Damit endete die Linie Alexanders des Großen. Weder über weitere legitime noch über illegitime Nachkommen ist uns mehr bekannt. Es kommt immer wieder zu Spekulationen. So gilt die Vaterschaft zu Herakles ebenfalls als umstritten.

Woran starb Alexander der Große

Alexander der Große starb im Juni 323 v. Chr. in Babylon. Zu dem Zeitpunkt war er gerade mal 32 Jahre alt. Da es aus dieser Zeit keine überlieferten Schriftstücke gibt, wissen wir heute nicht mit Sicherheit, woran er starb. Es ranken sich mehrere Mythen um seinen Tod. In jüngster Forschung kamen weitere Möglichkeiten hinzu, die man in Betracht ziehen muss.

Zu den Symptomen, an denen der Feldherr gelitten haben soll, gehören Fieber, Schmerzen, Lähmungserscheinungen, verzögerte Pupillenreaktion und Atemnot.

Alkoholvergiftung

Die verbreitete Annahme ist, dass Alexander der Große nach einem Trinkgelage an einem Fieber erkrankte. Wenig später verstarb er. Sein Tod könnte daher auf eine Alkoholvergiftung zurückzuführen sein, da er auch zuvor erfolgreiche Feldzüge mit Alkohol feierte. Allgemein gehörte gemeinsames Trinken bei den Griechen zum Sozialleben.

Für diese Theorie spricht, dass er, der Überlieferung nach, Symptome wie reaktionslose Pupillen und schlaffe Muskeln zeigte.

Gift

Neben einer einfachen Alkoholvergiftung hält man es auch für möglich, dass Alexander der Große vergiftet wurde. Dem Mythos nach haben seine Feinde dafür das giftige Wasser des Flusses Styx benutzt, der in der Unterwelt fließt. Auch existierende Gifte können für Symptome wie Lähmungserscheinungen, Bauchschmerzen und Fieber verantwortlich sein.

Ein Ansatz besagt, dass Aristoteles, der Lehrer des Alexander, an der Verschwörung gegen ihn beteiligt war. Dafür gibt es jedoch keine Beweise.

Weißer Germer

Weißer Germer ist eine Pflanze aus der Familie der Germergewächse. Sie ist auch als Weiße Nieswurz bekannt und eine Giftpflanze. In der Antike nutzte man sie zur Reinigung des Körpers.

Die Heiler des Alten Griechenlandes vertrauten auf die gesundheitsfördernde Wirkung von herbeigeführtem Durchfall und Erbrechen. Beides entsteht durch die Aufnahme der Pflanze. Schon sehr geringe Mengen reichen für Vergiftungssymptome aus. Daneben kommt es zu Muskelkrämpfen, Atemnot und einem Kreislaufkollaps. Die Symptome passen daher auch auf die, an denen Alexander gelitten haben soll.

Es ist möglich, dass der Feldherr immer wieder Weißen Germer zu sich nahm, um Krankheiten zu bekämpfen. Durch seine zahlreichen Kampfverletzungen dürfte er ohnehin geschwächt gewesen sein. Die ständige Belastung durch das Gift könnte, speziell in Verbindung mit Alkohol, schließlich zu seinem Tod geführt haben.

West-Nil-Fieber

Das West-Nil-Fieber ist eine Viruserkrankung, die hauptsächlich Vögel befällt. Sie ist aber auch auf Pferde, Menschen und andere Säugetiere übertragbar. Die Ansteckung erfolgt dabei über infizierte Stechmücken und verläuft bei den meisten Menschen symptomlos.

Kommt es jedoch zum Ausbruch, zeigen die Infizierten Fieber und grippeähnliche Symptome. Die Genesungsrate ist sehr hoch. Nur in äußerst seltenen Fällen kommt es zu Komplikationen wie dem Befall des Gehirns, Herzens oder der Leber. Diese führen zu Spätfolgen und in ebenfalls seltenen Fällen zum Tod.

Dass Alexander der Große am West-Nil-Fieber erkrankte, ist definitiv möglich. Dass die Infektion zum Tod geführt hat, erscheint unwahrscheinlich. Allerdings litt Alexanders Gesundheit durch die Kämpfe. Zusätzlich neigte er zu starkem Alkoholkonsum. Die dauerhafte Schwächung durch Weißen Germer könnte einen schweren Verlauf der Krankheit ebenfalls begünstigt haben.

Malaria

Malaria ist eine Infektionskrankheit, die durch einzellige Parasiten hervorgerufen wird. Sie wird durch Stechmücken übertragen und kam in den Gebieten, die Alexander zuvor erobert hatte, vor. Typisch für Malaria ist Fieber und Schüttelfrost mit Krämpfen. Das würde zu den Symptomen passen, die Alexander der Große vor seinem Tod zeigte.

Dass er daran verstarb, ist gut möglich. Bis heute führt Malaria bei bis zu 20 % der Infizierten Personen zum Tod.

Guillain-Barré-Syndrom

Eine neuere Idee in der Forschung ist das Guillain-Barré-Syndrom als Todesursache. Das ist eine sehr seltene, entzündliche Krankheit des Nervensystems. Betroffene Personen zeigen Symptome wie Lähmungen, Atembeschwerden und starkes Schwitzen. Dies würde auf die letzten Tage im Leben von Alexander passen.

Die Krankheit entwickelt sich über Tage und kann mehrere Monate andauern. Ist die Atemmuskulatur gelähmt, wird eine künstliche Beatmung nötig. Da Alexander diese Möglichkeit nicht hatte, könnte er erstickt sein.

Wo befindet sich das Alexander-Grab

Vor seinem Tod soll Alexander der Große gesagt haben, dass er im Ammonium von Siwa begraben werden möchte. Das ist eine Gruppe von Oasen, die sich in der Lybischen Wüste befindet. Dem wurde nicht nachgekommen.

Stattdessen wurde sein Leichnam zunächst in Honig konserviert. So wurden zwei Jahre überbrückt, in denen Vorbereitungen für die Bestattung getroffen wurden. Schließlich begann der Leichenzug von Babylon nach Syrien. Von dort aus ging es weiter nach Ägypten.

Seine erste Ruhestätte fand Alexander der Große in Memphis. Vermutlich sollte dies von Anfang an nur ein vorübergehendes Grab sein.

Einige Jahre später wurde sein Grab nämlich nach Alexandria verlegt. In der Zwischenzeit hatte man dort eine prächtige Grabstätte errichtet.

Etwa 100 Jahre später wurde das Mausoleum durch Ptolemaios IV. erneuert und seine Grabstätte mit Opfern geehrt. Der Bischof Zebinus, der zu dieser Zeit lebte, gibt an, Dass Alexanders Grabstätte „Sema“ genannt wurde. Sein Leichnam soll in einem goldenen Sarkophag in einem Gewölbe mit anderen ptolemäischen Königen und Königinnen liegen.

Wieder etwas später, im 1. Jahrhundert v. Chr. wurde der goldene Sarg durch einen gläsernen ersetzt. König Ptolemaios X. wollte damit den Alexanderkult fördern.

Man vermutet, dass das Grab durch Unruhen oder Naturkatastrophen zerstört wurde. Um 400 n. Chr. wusste niemand mehr, wo es sich genau befand. Wir wissen aber, dass mindestens vier römische Kaiser Alexanders Grabstätte besucht haben. Das waren Caesar, Augustus, Septimius Severus und Caracalla.

Warum war Alexander bei seinen Eroberungen so erfolgreich

Seit seiner Kindheit verehrte Alexander den griechischen Sagenhelden Achilles, welcher bei der Schlacht um Troja fiel. Alexanders Vater eroberte Griechenland, so dass dieses Ziel bereits erfüllt war. Demnach blieb Alexander nur die Eroberung des Perserreiches, welches vom Hindukusch bis Europa und Nordafrika reichte.

Das Alexanderheer bestand aus Makedonen und anderen Griechen. Die Heeresstärke betrug etwa 35.000 Mann. Das Perserreich war ein Vielvölkerstaat mit Syrern, eroberten Griechen, Phöniziern, Babyloniern usw.

Die Heeresstärke des persisches Königs Dareios betrug mindestens die doppelte Anzahl an Soldaten. Man schätzt etwa 100.000 Mann. Doch Alexanders Einfluss und Legendenstatus wuchs von Schlacht zu Schlacht, so dass sich viele ihm anschlossen. Für seine Legendenbildung gibt es mehrere Gründe, welche im Folgenden beschrieben werden.

Besuch des Grabes des Achille

Troja, einst Griechenland und später Perserreich, wird von Alexander zuerst erobert. Die Schlacht am Granikos (334 v.Chr.) fand in der Nähe von Troja statt. Er brachte Opfer für die Helden des Trojanischen Krieges und ordnete an, die Stadt wieder aufzubauen. Den Einwohnern der Region versprach er Autonomie und Steuerfreiheit. Seine Waffen soll Alexander dann am Grab des Achilles geweiht haben.

Befreier statt Eroberer

Die ersten Regionen im Perserreich waren ehemalige griechische Stadtstaaten, welche nicht zwingend mit der Perserherrschaft einverstanden waren. Alexander trat dort als Befreier auf, versprach die Demokratie – so dass er diese Städte kampflos einnehmen konnte.

Lösen des Gordischen Knotens

Laut einer Legende sollen einst die Phryger einen neuen König gesucht haben und deshalb ein Orakel befragt haben. Dieses Orakel prophezeite, dass der neue König von Phyrgien auf einem Wagen daherkommt. Als dann Gordios erschien, machten sie ihm zum König. Er gründete die Stadt Gordion, welche Alexander 333 v.Chr. erobern sollte.

In der Stadt stand der legendäre Wagen, welcher mit einem Knoten gesichert war. Laut Legende soll dieser Knoten nicht gelöst werden können. Doch Derjenige, welcher den Knoten löst – soll die Herrschaft über Phyrgien zurückerhalten. Diese Region umfasste große Teile Kleinasiens, in der heutigen Türkei.

Alexander soll gar nicht erst versucht haben, den Knoten zu lösen, sondern sein Schwert gezückt haben und den Gordischen Knoten zerschlagen haben.

Die Lösung des Gordischen Knotens trug weiter zur Legendenbildung Alexanders bei, weshalb die Bewohner Phyrgiens in ihm ebenfalls einen Befreier und rechtmäßigen König sahen.

Überraschungsmomente nutzen

Bei der Schlacht bei Issos (333 v.Chr.) standen sich das Alexanderheer und die Perserstreikraft direkt gegenüber. Der Perserkönig Dareios III. wurde von Elitenkämpfern geschützt, deren Ruf ihnen vorrauseilte.

Alexander soll gezielt diese Eliten angreifen lassen haben, wodurch er die Perser überrascht hat. Von Historikern wird immer wieder erwähnt, dass sich Alexander auf dem Schlachtfeld überraschend verhielt und das Unvorhersehbare getan haben soll.

Aus der Schlacht von Issos ging Alexander siegreich hervor und Dareios musste fliehen. Erstmalig war die Übermacht der Perser gebrochen wurden, weshalb die Legendenerzählungen um Alexander weiter wuchs.

Bestätigung als Gottkönig in Ägypten

Ägypten wurde nicht einfach nur erobert. Stattdessen reiste Alexander zum Orakel von Siwa und erbrachte Opfergaben für den ägyptischen Gott Amun.

Zuvor hatte er sich bereits zum Pharao ausrufen lassen, doch mit der Opferung sollte seine Abstammung unterstrichen werden. Denn die Griechen identifizierten Amun mit Zeus und Alexander sah sich als Sohn von Zeus bzw. Amun. Nach der Opferung wurde seine Legitimation als Gottkönig (Pharao) deutlich.

Gründung Alexandrias als Brückenstadt

Alexandria war nicht einfach nur als eine Stadt gedacht, sondern als Verbindung zwischen Nil (Ägypten) und dem Mittelmeer. Demnach sollte mit Alexandria auch eine Verbindung zwischen dem griechischen Mutterland und Ägypten hergestellt werden.

Finte bei der Entscheidungsschlacht von Gaugamela

Nachdem Ägypten befreit und unterworfen war, zog es Alexander ins Kernland von Persien zurück. Der Perserkönig Dareios III. wollte Alexander bei Gaugalema, einer Ebene am Oberlauf von Euphrat und Tigris, stellen. Das Schlachtfeld war von den Persern sorgfältig ausgesucht wurden, so dass ihre Übermacht deutlich zur Geltung kommen sollte. Die Schlacht fand am 1. Oktober 331 v.Chr. statt.

Laut historischen Quellen soll Dareios eine Streitmacht von über 100.000 Mann bei Gaugamela aufgestellt haben. Diese erstreckte sich über eine Distanz von 5 km.

Alexander wollte diese Streitmacht aufbrechen und seine Kavallerie ritt deshalb längsseits bzw. parallel vor den Persern. Diese dachten, dass Alexander sie umreiten und dann von der Seite angreifen wolle. Deshalb bewegten sie sich mit den Reitern und rissen so Löcher in ihr Heer.

Alexanders Reiter und auch die Fußsoldaten stießen dann in diese Löcher. Dabei attackierten sie das Zentrum des Perserheeres, wo sich Dareios befand. Genauso wie in Issos sollte diese Taktik gewinnbringend sein und der Perserkönig floh erneut. Er überlies seine Soldaten dem Schicksal.

Diese Niederlage gilt als Entscheidungsschlacht des Persienfeldzuges, da die Perserelite um Dareios den Rückhalt in allen Regionen des Reiches verlor. Der Perserkönig wurde nicht mehr als Schutzmacht betrachtet, verlor seine Legitimation und musste nun vor Alexanders Truppen fliehen.

Noch auf dem Schlachtfeld ließ sich als Alexander zum Großkönig ausrufen. Sein Ruf als Friedensbringer und Ordnungsstifter eilt ihm voraus. Städte, wie Babylon, Persepolis und Susa, öffneten danach ihre Tore und luden Alexander als neuen Herrscher ein.

Niederbrennung von Persepolis

In der Perserhauptstadt füllten die Makedonier ihre Kriegskassen auf. Der Palast wurde abgebrannt. Die Gründe für die Niederbrennung sind nicht eindeutig geklärt. So wird angenommen, dass Alexander im Affekt handelte und die persische Hauptstadt aus Rache für die Griechenlandfeldzüge der Perser niederbrennen ließ.

Eine weitere Annahme ist, dass Alexander die Stadt Babylon zur Hauptstadt Persiens machen wollte und ein zweites Machtzentrum zu große Risiken barg.

Die Vorliebe für Babylon wurde bei Alexander schon durch seinen Lehrer Aristoteles geweckt, welcher von der Stadt erzählte. In seinen Erzählungen war Babylon eine prächtige Stadt, welche von gottlosen Barbaren regiert wurde. Die Schätze und der Prunk in Babylon müssen Alexander allerdings überwältigt haben, weshalb diese zur Hauptstadt und Persepolis ins geschichtliche Abseits verdrängt werden sollte.

Aneignung von persischen Sitten und Gebräuchen

Nachdem Alexander die Perser unterworfen hatte, brauchte er eine Streitmacht – um die Mörder des Perserkönigs zu finden. Für ihn war die Ermordung des Dareios durch Satrapen Bessos eine Schande. Laut Alexander hätte der Adlige niemals den Perserkönig ermorden dürfen, da nur er als Großkönig das Recht dazu gehabt habe. Deshalb suchte er Bessos und benötigte dafür die Unterstützung der persischen Bevölkerung.

Alexander heiratete die persische Prinzessin Roxanne auch deshalb, weil sie seine Legitimation als Perserkönig unterstrich. Nach der Hochzeit übernahm er sämtliche Sitten der Perser und verlangte von seinen Generälen dies ebenfalls.

Massenhochzeit von Susa

Die Massenhochzeit von Susa fand im Frühjahr 324 v.Chr. statt. Bei dieser dreitägigen Hochzeitszeremonie heirate Alexander die persische Prinzessin Stateira. Außer ihm heirateten 80 seiner engsten Gefolgsleute ebenfalls persische Frauen. Dadurch sollte ein ewiges Bündnis zwischen Persien und Griechenland geschlossen werden.

War Alexander der Große ein Tyrann

Ein Tyrann ist ein Herrscher in einer Regierungsform, welche als Tyrannis bezeichnet wird. Die Tyrannis wird übersetzt als Einzelherrschaft oder Alleinherrschaft. In der Antike war die Tyrannis das Gegenstück zur Demokratie.

Da Makedonien ein Königreich war, bezeichneten die Griechen den makedonischen König Philipp und später auch dessen Sohn Alexander als Tyrannen. Damit sollte die Alleinherrschaft – als Form von Barbarei – abgewertet werden.

Der Begriff Tyrannei, wie er heute genutzt wird, ist eine Gewaltherrschaft, deren Oberhaupt ebenfalls als Tyrann bezeichnet wird. Zum Zeitpunkt Alexanders Krönung (336 v.Chr.) rebellierten in Theben die Einwohner gegen die makedonische Vorherrschaft in Griechenland. Als sich Theben nicht ergeben wollte, statuierte Alexander ein Exempel und tötete etwa 6000 Thebaner. Die Überlebenden gingen ausnahmslos in die Sklaverei.

Bei der Rückeroberung Thebens hat sich Alexander wie ein eiskalter Machtpolitiker verhalten, welchen man heute als Tyrann bezeichnen würde. Nachdem Persepolis niedergebrannt war, die Griechen gerächt und das Perserreich erobert war – wurde Alexander von Erfolgssehnsucht getrieben. In der griechischen Mythologie wird dies als Pothos beschrieben. Und dies verzerrte wohlmöglich seine Sicht und führte zu einer Form von Größenwahn, weshalb schließlich auch Indien erobert werden musste.

Exempel an Philotas

Nachdem Babylon und Persepolis in der Hand Alexanders waren, wollte dieser unbedingt den persischen König finden und töten. Dies stieß auf Unmut in der griechisch-makedonischen Armee. Laut einem Zitat des Makedoniers kann es keine zwei Sonnen am Himmel und somit auch keine zwei Könige in einem Reich geben.

Ein General und Jugendfreund Alexanders war Philotas. Als die Armee scheinbar einen Putsch gegen Alexander plante, soll Philotas davon gewusst und es nicht gemeldet haben. Der einfache Soldat Kebalinos verriet Alexander von der Verschwörung gegen ihn und dass Philotas davon gewusst haben soll.

Philotas wurde der Prozess gemacht und er wurde hingerichtet. Unklar ist, ob Philotas durch eine Steinigung oder durch einen Speerwurf hingerichtet wurde. In anderen Quellen wird erwähnt, dass Alexander seinen Jugendfreund öffentlich quälen, foltern und dann töten ließ.

Mit der Ermordung eines engen Beraters machte Alexander deutlich, dass Verrat nicht ungestraft bleibt.

Auftragsmord an Parmenion

Philotas Vater hieß Parmenion. Dieser war ebenfalls ein verdienter General schon unter Philipp und später unter Alexander. Viele Erfolge gingen auf ihn zurück. Alexander ließ ihn zuvor in Ekbatana (heute Iran) stationiert. Dort wurde er bei einem Spaziergang im Jahr 330 v.Chr. von seinen Offizieren ermordet. Der Mordbefehl kam wohl von Alexander, da er die Rache von Philotas Vater erwartete.

Mord an Kleitos

Kleitos war General unter Philipp, später unter Alexander und gehörte – wie Philotas und Parmenion – zum engsten Beraterkreis. Als Kleitos den persischen Kniefall verweigerte, kam es zum Streit unter Alkoholeinfluss. Beim Streit erdolchte Alexander seinen Freund und Berater.

Warum wollte Alexander bis ans Ende der Welt

Laut der damaligen Vorstellung der Griechen gab es ein Weltmeer, welches die Landmassen umspannt. Hinter dem Hindukusch, damals Perserreich und heute Afghanistan, soll sich ein weiteres Großreich verbergen – welches Alexander erobern wollte.

Seine Armee bestand nun weitestgehend aus Persern und griechischen Söldnern. Die ursprünglichen Griechen und Makedonen, welche Alexander begleitet haben, um sich an den Persern zu rächen, sind seit der Niederbrennung Persepolis nach Hause gezogen.

Mit 135.000 Mann soll Alexander einen Gebirgspass am Hindukusch überquert haben und in Indien auf die Streitmacht von Poros getroffen. Die Schlacht war zwar siegreich, allerdings starb Alexanders Pferd Bukephalos an Erschöpfung. Dies soll Alexanders Herz gebrochen haben, weshalb er aber nicht aufgeben wollte.

Sein Ziel war wohlmöglich ein Großreich zu erobern, wovon noch in tausend Jahren gesprochen wird. Seine Vorbilder aus der Odyssee und seinen Vater hatte er längst übertroffen. Nur seine Männer wollten in Indien nicht weiterziehen und verweigerten die Befehle. Womöglich war Alexander klar, dass er ein Weltreich nicht auf den Rücken eines Pferdes verwalten kann und wollte deshalb weiterhin als Eroberer auftreten.

Er gründete die Stadt Bukephala, benannt nach seinem Pferd. Dort wurden Schiffe gebaut, welche flussaufwärts bis zum Indischen Ozean segeln sollten. Am iranischen Hochland Belutschistan setzten die Schiffe an und durchquerten die restlichen Weg nach Babylon zu Fuß. Dabei mussten sie die gedrosische Wüste durchqueren. Laut einigen Quellen verlor Alexander in der Wüste mehr Männer als in jeder Schlacht.

Zurück in Persien fand dann die Massenhochzeit von Susa (324 v.Chr.) statt. Ein Jahr später starb Alexander aus oben genannten Gründen.

Über den Autor