Ökosystem Meer und Ozean: 10 Fragen und Antworten

Die Meere sind die zusammenhängenden Gewässersysteme, welche durch Flüsse mit Wasser versorgt werden und Salzwasser führen. An den Flussmündungen zum Meer kommt es zu Brackwasserzonen – da sich das Süßwasser der Flüsse und das Salzwasser der Meere mischen. Die Ozeane und Meere bilden viele unterschiedliche Teillebensräume. Gleichzeitig versorgen sie uns mit dem Großteil des auf der Erde benötigten Sauerstoffs und fungieren als CO₂-Senke.

Inhalt

- 1 Was ist ein Meer bzw. Ozean: Definition und Kennzeichen

- 2 Warum sind Meer und Ozean ein Ökosystem

- 3 Welche Meeresschichten und Meereszonen bestehen

- 4 Welche chemischen und physikalischen Vorgänge finden im Meer und Ozean statt

- 5 Welche Bedeutung haben Ebbe und Flut für das Meer und den Ozean

- 6 Wie entstehen Meere und Ozeane

- 7 Welche Bedeutung hat das Ökologische Gleichgewicht fürs Meer und Ozean

- 8 Welche Bedeutung haben Meere und Ozeane für Menschen, Tiere und andere Lebewesen

- 9 Wie gliedert sich der Lebensraum am und im Meer

- 10 Welche Nahrungsketten existieren im Meer

- 11 Zusammenfassung

Was ist ein Meer bzw. Ozean: Definition und Kennzeichen

Das Wort „Meer“ bezeichnet einen Gewässer, welches Teil eines zusammenhängenden Gewässersystems auf der Erde ist. Die größten Meere, welche Kontinente trennen, werden auch Ozeane genannt. Zusammengefasst heißen alle Meere der Erde auch Weltmeer bzw. Weltenmeer.

Ozeane bilden außerdem Nebenmeere, welche dann konkret als Meer und nicht mehr als Ozean bezeichnet werden. Solches Nebenmeer ist bspw. die Nordsee – welches über den Ärmelkanal mit dem Atlantik verbunden ist.

Das Weltumfassende Meer (Weltmeer) lässt sich in sieben Meere unterteilen. Die Unterteilung erfolgte bereits in der Antike und umfasste die damals aus wirtschaftlicher Sicht wichtigsten Meere. Dies sind der Atlantische, Indische und Pazifische Ozean sowie das Arktische, Amerikanische, Australasiatische und Europäische Mittelmeer. Das Amerikanische Mittelmeer ist Teil des Atlantiks und betrifft die Karibik und den Golf von Mexiko. Und das Australasiatische Mittelmeer ist Teil des Pazifiks und liegt zwischen Südostasien und Australien. Es gilt als größte Meer der Erde, welches kein Ozean ist.

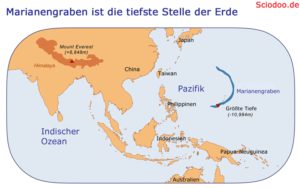

Die Meere bedecken etwa 71 % der Erdoberfläche. Am tiefsten ist das Meer im Marianengraben im Pazifik. Dort befindet sich der Meeresboden erst in einer Tiefe von etwa 11.000 m.

Ungefähr 96,5 % des Wassers auf der Erde ist Meerwasser. Das bedeutet, dass dem Menschen und den meisten Tieren und Pflanzen lediglich 3,5 % als Trink- und Bewässerungswasser bleiben.

Neben den zusammenhängenden Salzgewässern der Erde gibt es noch sogenannte „Binnenmeere“. Dies sind per Definition keine Meere, da sie vollständig von Land umschlossen sind. Dazu gehören beispielsweise das Tote und Kaspische Meer.

Warum sind Meer und Ozean ein Ökosystem

Das Meer stellt das größte Ökosystem der Erde dar. Die verschiedenen Ozeane sind über Meerengen miteinander verbunden. Der Stoffaustausch, welche die Grundlage für ein funktionierendes Ökosystem darstellt, geschieht über Meeresströmungen.

Betrachtet man die Ozeane und ihre Nebenmeere als Lebensraum, so finden sich dort viele Lebewesen – welche sich auf die Stoffumwandlung dieses Ökosystems spezialisiert haben.

Die Stoffe, welche im Meer – aufgrund der Stoffumwandlung – vorkommen – bilden dabei Grenzen für maritimes Leben. Jeder Organismus bzw. jede Spezies erträgt einen Umweltfaktor nur in einem bestimmten Ausmaß. So kommen Schwefelbakterien in unterirdischen Vulkanen und hydrothermalen Quellen, den sogenannten Schwarzen Rauchern, vor – welche Schwefelwasserstoffe nicht nur ertragen, sondern auch brauchen. Sie betreiben Chemosynthese und beziehen daraus Energie. Wiederum andere Lebewesen könnten dort nicht leben. Das Ökosystem gibt somit die Brandbreite vor, welche Arten im Meer leben können und welche nicht.

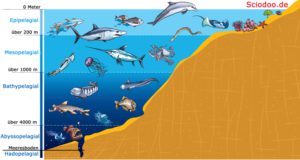

Welche Meeresschichten und Meereszonen bestehen

Der Freiwasserbereich, umgangssprachlich als offene See bezeichnet, wird beim Meer als Pelagial bezeichnet. Da für die Kennzeichnung eines Ökosystems immer nur die dort stattfindenden Stoffumwandlungen betrachtet werden, müsste man das Meer einheitlich betrachten. Da aber eine Stoffumwandlungen bspw. von Wärme, Licht, Wind und andere physikalische Größen abhängig ist und diese in der Tiefsee anders vorliegen als auf der Wasseroberfläche, kann man das Ökosystem nicht einheitlich betrachten. Und deshalb gliedert man den Freiwasserkörper in verschiedene Zonen – abhängig von der Wassertiefe.

Im Tiefenwasser können keine Lichtreaktionen stattfinden, weshalb dort ein anderes Ökosystem vorherrschend ist als an der Wasseroberfläche. Da die Dichte des Wassers, aufgrund der Dichteanomalie, dafür sorgt – dass eine Wasserzirkulation aufgrund von Temperaturunterschieden stattfindet – werden die Ausgangsstoffe für anstehende Stoffumwandlungsprozesse in die Zonen gemischt und gleichzeitig werden Endprodukte aus den Stoffumwandlungszonen zurücktransportiert.

So findet zwar keine Lichtreaktion im Tiefenwasser statt, aber die Stoffe (zB. Sauerstoff, Zucker) – welche aus Photosynthese entstehen – gelangen dennoch in die tieferliegenden Wasserschichten.

Welche chemischen und physikalischen Vorgänge finden im Meer und Ozean statt

Das Wasser der Meere verfügt über einen hohen Salzgehalt. Im Schnitt besteht es zu 3,5 % aus Salz, kann stellenweise jedoch stark in beide Richtungen davon abweichen.

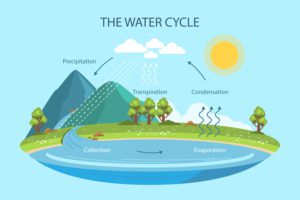

Etwa 70 % des Sauerstoffes beziehen wir aus dem Meer. Gleichzeitig fungieren die Weltmeere als CO₂-Senke.

Unter einer CO₂-Senke versteht man ein natürliches Ökosystem, das mehr CO₂ aufnimmt als es abgibt. Meere gehören dazu. Das CO₂ wird durch die Meeresströme auf der Erde verteilt und setzt sich am Meeresgrund ab. Zuvor nutzen es fotosynthesefähige Pflanzen, um daraus wieder Sauerstoff zu produzieren.

Durch den Klimawandel verändert sich auch der pH-Wert der Meere. Die Ursache dafür liegt in den Treibhausgasen. Diese lassen die Meere versauern, was das gesamte Leben in ihnen gefährdet.

Meere können auch mit weiteren schädlichen Stoffen belastet sein. So kommt es immer wieder zu Unfällen, bei denen Schiffe tausende Liter Öl verlieren. Das Öl tötet nicht nur Fische und andere Meerestiere. Es stellt auch eine Gefahr für Seevögel und Säugetiere wie Robben dar. Sie fressen die durch das Öl belasteten Tiere. Berühmt sind auch die Fotos der mit Öl verklebten Vögel am Strand. Sie sind in der Öllache geschwommen und würden anschließend ohne menschliche Hilfe verenden.

Welche Bedeutung haben Ebbe und Flut für das Meer und den Ozean

Alle Meere der Erde werden durch die Gezeiten beeinflusst. Die Gezeiten entstehen durch die Anziehungskraft des Mondes. Dadurch verändert sich zweimal am Tag der Meeresspiegel. Sinkt er, nennt man das Ebbe. Als Flut bezeichnet man den Hochstand.

In vielen Teilen der Erde sind diese Unterschiede kaum zu bemerken. Vor allem dort, wo der Meeresgrund steil abfällt, haben die Gezeiten nur geringe Auswirkungen. Das ist im Mittelmeer und der östlichen Ostsee der Fall. Im westlichen Teil letzterer beträgt der Unterschied bereits 40 cm und ist dadurch sichtbar. Noch besser zu erkennen sind die Gezeiten in der Nordsee. Dort sinkt der Meeresspiegel bei Ebbe um etwa 2 m und legt dabei das Wattenmeer frei. Das Wattenmeer ist der Bereich des Meeres, der regelmäßig bei Ebbe trocken liegt. Solche deutlich sichtbaren Auswirkung der Gezeiten lassen sich ansonsten nur auf flachen Atollen beobachten.

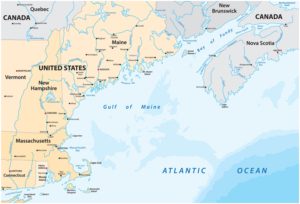

Eine Ausnahme stellt die Meeresbucht Bay of Fundy dar. Sie liegt in Kanada, zwischen den Provinzen Nova Scotia und New Brunswick am Golf von Maine. Die Bucht ist etwa 220 km lang und 60 km breit. Im Nordosten teilt sie sich in zwei Arme. In dem östlichen, dem Minas-Kanal, gibt es die stärksten Gezeitenunterschiede auf der Erde.

Geht bei Ebbe das Wasser zurück, sinkt der Meeresspiegel im Minas-Kanal um etwa 13 m. Bei Stürmen oder Springflut können auch deutlich höhere Werte gemessen werden. 1869 betrug der Unterschied dadurch 21,6 m.

Seit 1984 nutzt ein Gezeitenkraftwerk diese Besonderheit zur Stromerzeugung. Weitere sind in Planung.

Wie entstehen Meere und Ozeane

Geologisch betrachtet sind die heute existierenden Meere jung. In ihrer jetzigen Form bestehen sie seit etwa 250 Millionen Jahren. Sie verändern sich ständig.

Alte, nicht mehr existente Meere zu rekonstruieren, gestaltet sich schwierig. Sie sind fast vollständig verschwunden und lassen sich nur noch anhand von ozeanischen Krusten erkennen. Diese finden Forscher beispielsweise an jungen Gebirgssträngen.

Die Meere sind also von der Verschiebung der Erdplatten abhängig.

Wie das Urmeer entstand, lässt sich heute nur noch vermuten. Während der Entstehung der Erde vor etwa 4,5 Milliarden Jahren sortierten sich ihre Bestandteile. Schwere Stoffe sanken in die Mitte und bildeten den Erdkern. Leichtere Elemente stiegen auf und bildeten die Erdkruste. Über Vulkane fand weiterhin ein Austausch der Stoffe statt. Dabei entwich aus dem Erdinneren auch eine große Menge an verschiedenen Gasen, darunter Wasserstoff.

Weil es außerhalb der Erde kühler war, kühlten auch die Gase ab. Irgendwann regnete es. Dieser Regen hielt vermutlich mehrere Millionen Jahre an. Dabei gelangte so viel Wasser auf die Erde, dass sich zunächst ein riesiges Urmeer bildete. Mit der Plattenverschiebung veränderte sich dieses immer wieder. Schließlich nahm es die Form der Weltmeere an, wie wir sie heute kennen.

Gespeist werden Meere durch Flüsse, welche sich dadurch entwässern. Die Flüsse wiederum nehmen Regenwasser oder Wasser aus Seen auf und transportieren dies zum Meer. Während des Flusslaufs werden Minerale und Salze vom Flusswasser mitgetragen, gelangen ins Meer – weshalb Meerwasser allgemein salzig ist.

Welche Bedeutung hat das Ökologische Gleichgewicht fürs Meer und Ozean

Meere sind aufgrund ihrer Größe recht stabile Lebensräume. Veränderungen haben ausreichend Platz, um sich im gesamten Weltmeer zu verteilen, sodass sie weniger gravierend sind.

Gleichzeitig speichern Meere diese Veränderungen für lange Zeit, sodass sie doch zu einem Problem werden können. So fungiert das Meer zwar als CO₂-Senke und konnte damit den Effekt des Klimawandels lange verhindern. Gleichzeitig beeinflusst das viele CO₂ jedoch die Meere nachhaltig.

Im Meer löst sich das CO₂ und bildet Kohlensäure. Diese lässt das Meer versauern, was vor allem Schalentieren schadet. Diese benötigen Kalk, um ihre Panzer und Schalen zu bilden. In einem sauren Milieu fällt ihnen diese Bildung schwerer.

Schalentiere wie Muscheln, Krabben und Schnecken dienen einer Vielzahl anderer Tiere als Nahrung. Daher wirkt sich die Versauerung auch auf alle anderen Meerestiere aus. Auch Korallen leiden unter der Versauerung, weil auch sie auf Kalk angewiesen sind.

Nur leicht erhöhte Wassertemperaturen zerstören ganze Ökosysteme in Meeren. Erkennbar ist das vor allem an Korallenriffen, welche besonders empfindlich sind. Ein heißer Sommer, wodurch die angrenzende Meeresströmung wärmer wird, kann ein ganzes Riff für Jahre zerstören.

Welche Bedeutung haben Meere und Ozeane für Menschen, Tiere und andere Lebewesen

Die Meere versorgen den Menschen nicht nur mit Nahrung in Form von Fischen und Meeresfrüchten. Sie bilden auch den Großteil des Sauerstoffes, den wir atmen. Da dies jedoch nur durch Algen und andere Wasserpflanzen möglich ist, benötigen wir gesunde Meere, um weiterhin ausreichend Sauerstoff bilden zu können.

Außerdem brauchen wir das Meer als CO₂-Senke. Dieser Aufgabe kann es aber nur nachkommen, wenn der Klimawandel verlangsamt wird. Warmes Wasser besitzt eine schlechtere Aufnahmefähigkeit für CO₂. Der Klimawandel macht die Meere damit nicht nur wärmer, sondern beschleunigt sich auf diese Weise sogar noch selbst.

Hinzu kommt, dass das Meer massiven Einfluss auf das Wetter nimmt. Durch den Klimawandel müssen küstennahe Städte daher mit heftigeren Stürmen und Wetterkatastrophen rechnen.

Wie gliedert sich der Lebensraum am und im Meer

Anders als bei Lebensräumen an Land wird das Leben im Meer eher durch Nährstoffe als von Sonne und der Verfügbarkeit von Wasser beeinflusst. Phosphor und Stickstoff sind dabei am wichtigsten.

Das Leben im Meer lässt sich in mehrere Teillebensräume untergliedern: Felsenküste, Mangrovenwälder, Korallenriffe, Offenes Meer, Tiefsee und Arktis. Zusätzlich kann man auch das Wattenmeer zum Lebensraum Meer zählen lassen.

Felsenküste

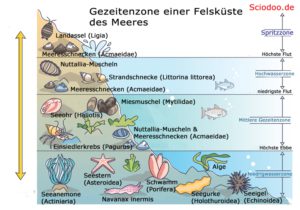

Die Felsenküste ist ein durch die Gezeiten beeinflusster Teil des Meeres. Die Wellen schlagen bei Flut besonders stark gegen die Felsen, während bei Ebbe nur kleine Wasserbecken zwischen diesen zurückbleiben. In ihnen steigt die Temperatur enorm, ebenso der Salzgehalt. Manchmal fallen sie auch ganz trocken. Tiere, die hier überleben wollen, müssen mit all diesen Extremen zurechtkommen.

Daher leben hier vor allem Muscheln wie Miesmuscheln und Austern. Auch Seepocken, Seeigel und Krabben findet man an Felsenküsten. Sie profitieren von einem hohen Nahrungsangebot, welches durch die Gezeiten eingeschwemmt wird. Gleichzeitig ist der Lebensraum für Raubfische und andere Fressfeinde unattraktiv. Sie können ihn kaum erreichen oder vertragen die extremen Bedingungen nicht.

Ein typischer Fisch für die Felsenküste ist die Grundel. Diese Fische haben fast alle Bereiche der Weltmeere erobert. Sie finden sich doch vor allem in Küstennähe, in felsigen Bereichen oder Korallenriffen. Sie ernähren sich von tierischer Kost. Zu ihrer Beute gehören Insektenlarven, Krebstiere und Würmer. Teilweise stehen auch Algen auf ihren Speiseplan. Außerdem gehen die Putzergrundeln eine symbiotische Gemeinschaft mit größeren Fischen ein. Von diesen fressen sie Parasiten ab. Putzergrundeln gibt es nur in der Karibik, weil dort die Putzerlippfische nicht vorkommen, welche diese Aufgabe ansonsten übernehmen.

Am Rand von Felsküsten stehen häufig dichtbewachsende Seetangwälder. Diese stehen mit den Tieren der Felsküste in Wechselwirkung: Beide profitieren voneinander. Die Algen gedeihen besser, wenn von der Küste viele Nährstoffe eingeschwemmt werden. Gleichzeitig versorgt sie diese mit Nährstoffen. Teile ihrer bis zu 60 m langen Arme werden bei Flut in die Felsenküste geschwemmt.

Mangrovenwälder

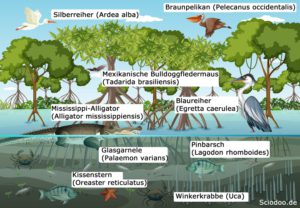

Mangrovenwälder kommen in den Tropen und Subtropen der Erde vor. Die größten Mangrovenwälder kommen bei Flussmündungen großer, tropischer Flüsse wie dem Amazonas vor. Sie bedecken weltweit etwa 15 Millionen Hektar. In den Wäldern wachsen etwa 70 verschiedene Bäume und Sträucher, welche mit dem hohen Salzgehalt zurechtkommen. Ungefähr 50 davon gehören zu den Mangroven.

Mangrovenwälder stehen zeitweise oder ständig unter Wasser. Man könnte sie als Wattenmeer der Tropen bezeichnen. Die Bäume bilden ein dichtes Wurzelgeflecht, welches weit aus dem Wasser herausragen kann. Das brauchen sie, da der Boden unter ihnen unbeständig und weich ist. Mit ihren ausladenden Wurzeln haben sie einen sicheren Stand. Dadurch halten sie gleichzeitig Nährstoffe fest und bilden Versteckmöglichkeiten für kleine Fische und andere Tiere.

Über die Wurzeln geben die Bäume Salz ab. Manche Arten haben außerdem eine besondere Art der Fortpflanzung entwickelt: Die jungen Bäume wachsen zunächst auf dem alten. Irgendwann fallen sie ins Wasser und treiben lange umher. An einer geeigneten Stelle bleiben sie hängen und können wurzeln.

Mangrovenwälder sind die Kinderstube für viele Tiere. Fische, Krebse und Garnelen nutzen das dichtwuchernde Wurzelwerk als Schutz vor Fressfeinden. Sind die Jungtiere groß genug, ziehen sie aus den Mangrovenwäldern aus und bevölkern die Küstengewässer, darunter auch Korallenriffe.

Daneben leben noch Muscheln, Schnecken, Seepocken und Austern in diesem Lebensraum. Typische Tiere der tieferen Mangrovenwälder sind Umberfische und Pistolenkrebse. Schlammspringer leben in den Gezeitenzonen.

Seekühe kommen zum Kalben in die Mangrovenwälder.

Die Mangroven selbst werden von Reptilien, kleinen Säugetieren und Vögeln bewohnt. Auch typische Seevögel zieht es wegen des Nahrungsangebotes hierher. Reiher, Kormorane und Fregattvögel gehören dazu. Darüber hinaus wurden auch Affen dabei beobachtet, wie sie auf Krabbenjagd gehen.

Korallenriffe

Korallenriffe sind besonders artenreich. Insgesamt leben dort über 90.000 verschiedene, beschriebene Tier- und Pflanzenarten. Schätzungen nach wird dieser Lebensraum allerdings von deutlich mehr Arten bewohnt. Experten gehen von 500.000 bis zwei Millionen aus. Ein berühmtes, großes Korallenriff ist das Great Barrier Reef vor Australien.

Zu Beginn besteht ein Korallenriff nur aus einzelnen Polypen, welche langsam Kalk ausscheiden. Dieser Prozess kann Jahrtausende dauern. Der zweite wichtige Baumeister der Riffe sind Algen. Sie sind auf die Stoffwechselprodukte der Polypen angewiesen. Im Austausch versorgen sie diese mit Zucker und erleichtern ihnen die Kalkproduktion.

Stein-, Feuer- und Blaue Korallen bilden die Riffe. Auch Algen kommen dort in großer Zahl vor. Seesterne, Krebse, Schwämme, Würmer und andere Weichtiere bewohnen sie häufig dauerhaft. Auch kleine Fische wie Anemonenfische oder Falterfische verbringen ihr ganzes Leben dort. Daneben gibt es aber noch eine Vielzahl an Fischen, welche dauerhaft oder zeitweise, zur Nahrungssuche oder Brut, Korallenriffe aufsuchen. Dazu gehören Feilenfische, Grundeln, Fahnenfische, Zwerg-, Riff- und Büschelbarsche sowie Pelzgroppen. Riffmantas, Riffhaie und kleine Tintenfische statten den Riffen ebenfalls häufig Besuche ab.

Offenes Meer

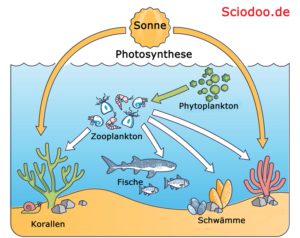

Der wichtigste Primärproduzent im Meer ist das Phytoplankton. Diese umherschwimmenden Kleinstlebewesen sind Kieselalgen, Cyanobakterien oder Panzergeißler und produzieren 92 % der Nährstoffe. Sie stehen am Beginn der Nahrungskette und dienen verschiedenen Tieren als Nahrung. Anderes Plankton, wie das Zooplankton, ernähren sich ebenfalls vom Phytoplankton – wodurch dieses zur Grundlage jeglicher Stoffwechselprozesse wird. Außerdem produzieren Algen, Cyanobakterien und andere Kleinstpflanzen auch Sauerstoff, welchen Fische durch Kiemen aufnehmen und in ihren Stoffwechsel einschleusen (siehe Kiemenatmung bzw. Atmung).

Dem Phytoplankton steht allerdings nur ein geringer Bereich zur Verfügung, denn sie benötigen Sonnenlicht. In klarem Wasser sind sie in der Lage, in Tiefen von bis zu 200 m Fotosynthese zu betreiben.

Im offenen Meer findet man Schwarmfische. Diese benötigen viele Nährstoffe und sind daher vor allem dort zu finden, wo es viel Plankton gibt. Zu den Schwarmfischen gehören Sardellen, Sardinen und Heringe. Diese werden von Makrelen gefressen. Sie selbst sind Beute von Thunfischen und Haien.

Delfine haben besondere Jagdstrategien entwickelt, um die Schwarmfische zu erbeuten. Sie umgeben sie mit einem Ring aus Luftblasen und kesseln sie damit ein. Andere treiben sie aufeinander zu, sodass die Fische aus dem Wasser springen, um den Delfinen zu entgehen. In diesem Moment schlagen die Delfine zu.

Wale durchwandern in ihrem Leben fast die gesamten Weltmeere. Der Pottwal steht an der Spitze der Nahrungskette. Er ernährt sich vorzugsweise von Riesenkalmaren aus der Tiefsee. Um satt zu werden, frisst er etwa 1.000 Tintenfische täglich. Bartenwale und manche Haie fressen hingegen das Plankton.

Tiefsee

Die Tiefsee ist der größte Lebensraum der Erde. Sie umfasst etwa eine Million Kubikkilometer Wasser, was mehr als zwei Drittel der gesamten Biosphäre der Erde ausmacht.

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass es in der Tiefe auch Korallenriffe gibt. Diese Kaltwasserkorallenriffe sind jedoch kaum erforscht.

Die Tiefsee ist ein Ort ohne Sonnenlicht. Das Leben musste daher andere Wege finden. Bakterien ernähren sich hier beispielsweise von Schwefelwasserstoff. Dieser gelangt durch Hydrothermalquellen ins Meerwasser.

Ein Großteil der hier existierenden Lebewesen ernähren sich von Aas, welches auf den Meeresboden absinkt. Diese Lebewesen stecken im schlammigen Boden. Zu ihnen gehören Schlangensterne, Seegurken und Seeigel.

Was in der offenen Tiefsee lebt, ernährt sich räuberisch oder ist ebenfalls auf das angewiesen, was von oben absinkt. „Meeresschnee“ nennt man diesen Vorgang.

Viele Tiere nutzen Licht. Der Tiefseeanglerfisch geht eine Symbiose mit Leuchtbakterien ein und lockt mit seiner leuchtenden Angel Beute vor sein Maul. Andere Tiere blitzen auf, um Angreifer abzuschrecken. Wieder andere sind durchsichtig, um lichtnutzenden Raubfischen aus dem Weg zu gehen.

Typische Tiefseefische sind Lanzenfische, Gespensterfische, Pelikanaale und Drachenfische.

Arktis und Südpolarmeer

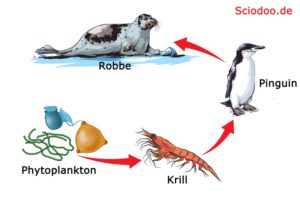

Auch in den eisigen Gewässer um die Pole leben noch einige Fische. Seelachs und Kabeljau kommen hier beispielsweise häufig vor. Auch die Lodde und der Hering kommen mit dem kalten Wasser zurecht.

Eisalgen und Plankton wachsen dort noch. Letzterer dient als Nahrung für Krill, welcher wiederum die Hauptnahrung von Walen, Robben, Pinguinen und Tintenfischen ist. Gelbe Haarquallen und Polardorsche kommen hier ebenfalls vor.

Daneben bedienen sich Seevögel wie Möwen, Seeschwalben, Kormorane und Sturmvögel an dem Nahrungsangebot im Meer. Auch Wale suchen die Pole der Nahrung wegen auf.

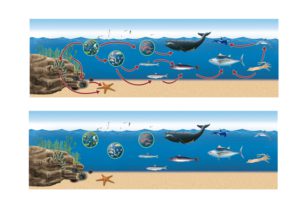

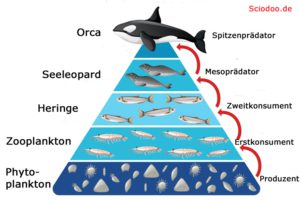

Welche Nahrungsketten existieren im Meer

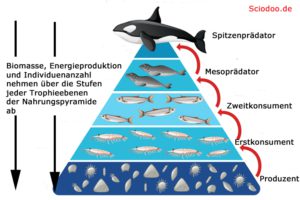

Die ursprüngliche Energie jedes Ökosystems ist Licht- bzw. Sonnenenergie. Sie dient als Startenergie für die Photosynthese der Pflanzen, Algen und Cyanobakterien. Mittels Photosynthese bauen diese Primärproduzenten einen Pflanzenzucker und Sauerstoff auf, welchen Tiere für ihren Stoffwechsel benötigen.

Eine entscheidende Rolle im Meer spielt das Phytoplankton, welches als erstes Glied der Nahrungskette fungiert. Denn da Plankton durch Meeresströmung verteilt wird, verteilt sich auch der Sauerstoff und der Zucker durch die Strömung. So gelangt das pflanzliche Plankton in jede Zone des Ozeans und bildet auch die Nahrungsquelle für das Zooplankton.

Dieses Zooplankton sind tierische Kleinstlebewesen, wie kleine Krebstiere, Krill oder Garnelen – welche ebenfalls durch Meeresströmungen verteilt werden. Das Zooplankton ist Nahrungsgrundlage der Bartenwale – den größten Vertretern der Wale. Zu ihnen gehören Blauwal, Buckelwal oder Finnwal. Und auch die größten Fische fressen ausschließlich Kleinstlebewesen. Der größte Fisch ist der Walhai, gefolgt vom Riesenhai. Beide fressen Zooplankton.

Die Exkremente des Zooplanktons werden zersetzt und es entstehen Minerale, welche für die Korallenbildung notwendig sind. Aber auch Schwämme oder Weichtiere nehmen Ausscheidungspartikel des Zooplanktons auf, schleusen diesen in den eigenen Stoffwechsel ein (fressen) und stellen somit körpereigene Betriebsstoffe (Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette) her. Fleischfressende Schwämme kommen lediglich in der Tiefsee vor. So frisst Asbestopluma hypogea (Cladorhizidae) bspw. Krebstiere, indem er Nesseln mit Haken auswirft. Die karnivore Ernährung ist allerdings für Schwämme untypisch.

Außerdem fressen andere Fische ebenfalls Krebstiere – welche dann als ein Zwischenglied in der Nahrungskette fungieren. Diese größeren Fische werden von Raubfischen gefressen, welche wiederum von anderen Raubfischen gejagt werden. Wichtig ist festzuhalten, dass das Phytoplankton die Grundlage für das Leben im Meer ist, da diese als Produzenten (Sauerstoff, Zucker) auftreten. Und das Zooplankton stellt die erste Stufe bzw. den Übergang von Produktion zu Konsum her, indem sie das Phytoplankton fressen bzw. konsumieren.

Alle weiteren Glieder der Nahrungskette sind lediglich Konsumenten, welche entweder Zooplankton oder höhere Tiere fressen. Je weiter man die Nahrungskette verfolgt, desto weniger Individuen treten auf. Ein Spitzenprädator im Meer ist der Weiße Hai oder der Orca. Von ihnen gibt es nur wenig Individuen im Vergleich zum Plankton. Denn wie in jedem anderen Ökosystem nimmt der Energiegewinn und Individuenanzahl in höheren Trophieebenen ab.

Auf den untersten Ebene ist die Energiebereitstellung und die Biomasse am größten. Nach oben hin nehmen diese ab. Die Individuenanzahl nimmt ebenfalls ab, da immer mehr Produzenten als Konsumenten vorhanden sein müssen. Ansonsten bricht das Ökosystem zusammen bzw,. die Räuber-Beute-Beziehung bewirkt automatisch einen Rückgang der Prädatoren.

Zusammenfassung

- Meere hängen miteinander zusammen und bilden eine Wassermasse, die etwa 71 % der Erdoberfläche bedeckt.

- Meere bestehen zu etwa 3,5 % aus Salz und können dadurch nicht als Trink- oder Bewässerungswasser genutzt werden.

- 70 % des Sauerstoffes wird im Meer gebildet.

- Der Klimawandel verändert den pH-Wert der Meere, weil das eingelagerte CO₂ zu Kohlensäure wird.

- Ebbe und Flut beeinflusst vor allem flache Meeresabschnitte.

- Das Urmeer entstand durch aus dem Erdinneren entweichenden Wasserstoff, der abkühlte und über Millionen von Jahren abregnete.

- Meere sind große und damit eigentliche stabile Lebensräume.

- Die Veränderungen greifen am Ende der Nahrungskette an, sodass alle Bereiche negativ beeinflusst werden.

- Die Meere sind eine wichtige CO₂-Senke.

- Meere lassen sich in Teillebensräume gliedern, welche unterschiedlichen Lebewesen Raum bieten.

- Felsenküsten und Mangrovenwälder dienen als Kinderstuben.

- Korallenriffe sind die artenreichsten Lebensräume mit über 90.000 beschriebenen Arten.

- 92 % der im Meer verfügbaren Nährstoffe werden von pflanzlichem Plankton (Phytoplankton) gebildet.

- In der Tiefsee müssen Lebewesen ohne Sonnenlicht überleben.

- Aus dem Südpolarmeer kommt der Krill, der Walen als Nahrung dient.

Über den Autor