So funktioniert das Ökosystem See als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Seen sind natürlich entstehende Stillgewässer mit einer Mindesttiefe von zwei Metern. Sie sind Lebensraum vieler verschiedener Tiere und Pflanzen und dienen dem Menschen als Wasserquelle und zum Überflutungsschutz. Als Ökosystem unterliegt der See einer Selbstregulierung, welche von verschiedenen Komponenten abhängig ist. Fehlen diese Komponenten könnte das Ökosystem eines Sees kippen. Im Ökosystem See finden außerdem diverse Stoffkreisläufe statt, Umweltbedingungen ändern sich stetig, weshalb die Lebewesen sich, während ihrer Evolutionsgeschichte, perfekt an den Lebensraum anpassen mussten.

Inhalt

- 1 Warum ist ein See ein Ökosystem

- 2 Welche Bedeutung hat der See als Ökosystem und Lebensraum

- 3 Was gehört zum Ökosystem See: Merkmale und Faktoren

- 4 Chemischen und physikalischen Vorgänge im See

- 5 Einfluss der Jahreszeiten auf den See

- 6 Wie ist das Ökosystem See aufgebaut: Gliederung nach ökologischen Zonen, Schichten und Regionen

- 7 Welche Tiere und Pflanzen leben im See

- 8 Welchen Einfluss hat der Mensch auf das Ökosystem des Sees

- 9 Zusammenfassung

Warum ist ein See ein Ökosystem

Der See als System enthält verschiedene Elemente, Teilchen und Teilnehmer – welche untereinander in Wechselbeziehungen stehen. Bei diesen Wechselbeziehungen werden Informationen, Substanzen und Stoffe ausgetauscht, umgewandelt oder transportiert. Dadurch kann ein See ein bestimmtes Niveau an diesen Stoffen und Subtanzen halten, wodurch er zum Lebensraum der Organismen wird. Diese Selbstregulation ist die entscheidende Eigenschaft – welche den See von einem künstlich angelegten Gewässer unterscheidet- wodurch der See zum Ökosystem wird.

Welche Bedeutung hat der See als Ökosystem und Lebensraum

Das Ökosystem See ist Teil der Biosphäre auf der Erde. Dadurch kommt dem See eine größere Bedeutung zu, wie:

- Das Ökosystem See trägt zur Entwässerung der Flüsse bei.

- Als Wasserspeicher ist es Teil des natürlichen Wasserkreislaufs der Erde.

- Da Wasser eine lebensnotwendige Ressource darstellt, bildet der See zugleich eine Grundlage für das Leben auf der Erde.

- Die Pflanzen im See wandeln Kohlendioxid in Sauerstoff um, wodurch das Gewässer einen Einfluss auf das Wetter, Klima und die Atmosphäre ausübt.

- Außerdem ist der See auch Lebensraum verschiedener Pflanzen- und Tierarten, welche in einer Lebensgemeinschaft zusammen leben und sich über Wechselbeziehungen gegenseitig beeinflussen.

Was gehört zum Ökosystem See: Merkmale und Faktoren

Da der See ein Ökosystem ist, gibt es verschiedene Komponenten, welche enthalten sind oder von denen der See abhängig ist. Diese sind:

- Lebewesen

- Stoffkreisläufe

- Ressourcenknappheit

- Konkurrenz und Anpassungsdruck

- Umweltfaktoren

Stoffkreisläufe im Ökosystem See

Der Stoffkreislauf im See besteht aus drei Prozessen: Produktion, Konsum und Zersetzung. Bei der Produktion werden aus Ausgangsstoffen, wie Mineral- und Nährstoffen, welche energiearm sind – energiereiche Stoffe aufgebaut. Die Produzenten im See sind Pflanzen, welche die anorganischen Substanzen (Nährsalze) in ihren Stoffwechsel einbringen.

Mit Hilfe von Lichtenergie und Kohlendioxid können diese Ausgangstoffe dann in energiereiche organische Stoffe (Kohlenhydrate) umgewandelt werden. Dieser Prozess wird als Photosynthese bezeichnet, welchen die Landpflanzen am Ufer des Sees genauso vollziehen, wie die Wasserpflanzen im See.

Die Kohlenhydrate, welche die Pflanzen, während ihres Aufbaustoffwechsel aufbauen, können sie dann im Abbaustoffwechsel nutzen, um daraus Energie zu schöpfen – welche sie dann in die eigene Fortpflanzung, Entwicklung oder das Wachstum investieren.

Eines dieser Kohlenhydrate ist Glucose, ein Einfachzucker, welchen die Tiere für ihren eigenen Energiebedarf benötigen. Deshalb fressen die Pflanzenfresser in einem See ganz bestimmte Pflanzenteile, nehmen die Kohlenhydrate der Pflanze auf und bringen diese in ihren eigenen Aufbaustoffwechsel ein. Aus organischen Pflanzenstoffen entstehen körpereigene organische Verbindungen, welche die Pflanzenfresser in ihrem Abbaustoffwechsel nutzen können, um ihre lebensnotwendigen Prozesse mit Energie zu versorgen.

Andere Tiere sind Prädatoren, welche die Pflanzenfresser jagen, deren Fleisch als Nahrungsquelle nutzen, um tierische Proteine, Fette und Kohlenhydrate in den eigenen Stoffwechsel einzubringen. Sowohl die Pflanzen- als auch die Fleischfresser eines Sees werden in der Ökologie als Konsumenten bezeichnet.

Sterben Pflanzen oder einzelne Organe ab, entsteht Biomasse. Auch die Ausscheidungsprodukte der Tiere sind Biomasse, genauso wie totes Gewebe der Tiere (Kadaver). Die Zersetzer (Destruenten) bauen nun die organischen Substanzen wieder ab, wodurch die anorganischen Ausgangsstoffe entstehen, welche die Pflanzen für ihre Ernährung benötigen.

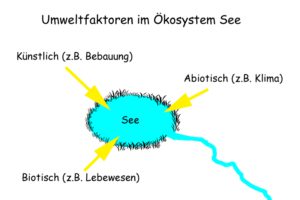

Umweltfaktoren im Ökosystem See

Jedes Ökosystem ist abhängig von verschiedenen Faktoren, welche Einfluss auf Lebensraum und Lebensweise der Organismen ausüben. Diese Umweltfaktoren sind bspw. Licht und Kohlendioxid – welche die Produzenten (z.B. Pflanzen) benötigen, um Photosynthese betreiben zu können. Aber auch Sauerstoff, Territorium und Salzgehalt des Wassers haben Einfluss auf den Lebensraum eines Sees.

Man unterscheidet zwischen biotischen, abiotischen und künstlichen Umweltfaktoren – welche auf das Ökosystem See wirken. Die biotischen Umweltfaktoren sind die Lebewesen im und am See, wie Fische, Wasserpflanzen, Algen, Bakterien, Wasservögel und der Mensch.

Abiotische Umweltfaktoren sind Salz, Sauerstoff, Uferboden, Gewässerboden bzw. Gewässergrund, Klima und Schwerkraft, welche das Gewässer formen und den Lebensraum entweder attraktiv oder unattraktiv gestalten. Künstliche Umweltfaktoren sind alle Einflussgrößen, welche durch den Menschen geschaffen wurden. In einem See sind dies eine künstliche Veränderung der Uferzone, in der Nähe stehende Häuser, Lärm, Abwasser und Abgase.

Die Umweltfaktoren üben Druck auf den Stoffkreislauf auf, wodurch sich das Leben im Ökosystem See nachhaltig ändert.

Ressourcenknappheit im Ökosystem See

Die Ökologie ist ein Teilgebiet der Biologie. Das altgriechische Wort oikos bedeutet Haushalt und kommt auch im Fachbegriff der Ökonomie (Wirtschaft) vor. Beide Wissenschaften beschäftigen sich mit dem Haushalt, dem Kreislauf und der Knappheit an bestimmten Ressourcen. In der Wirtschaftswissenschaft sind Ressourcen: Rohstoffe, Fachkräfte oder Geld. Ökologische Ressourcen sind bspw. Nährstoffe, Sexualpartner, Territorien, Nahrung, Licht und Wasser.

Diese Ressourcen sind nicht unendlich vorhanden. Stattdessen müssen einige dieser Ressourcen durch Stoffkreisläufe immer wieder aufgebaut werden. Selbst Licht und Luft ist nicht jederzeit vorhanden und Pflanzen am Seeufer oder im Seewasser kämpfen um diese Ressource. Einige Pflanzen, wie die Seerosen, bilden deshalb große Schwimmblätter – welche an der Wasseroberfläche treiben, dadurch viel Licht aufnehmen können, aber darunterliegende Pflanzen das Sonnenlicht entziehen.

Durch die Knappheit an Ressourcen entsteht ein Konkurrenzkampf zwischen den Lebewesen, welcher im See permanent stattfindet und stattfinden muss, damit das Gewässer als Ökosystem bestehen bleibt.

Konkurrenz und Anpassungsdruck im Ökosystem See

Konkurrenz ist ein Fachbegriff, welcher in der Ökologie und der Ökonomie gleichermaßen verwendet wird. Mindestens zwei Organismen oder zwei Systeme wollen eine bestimmte Ressource vereinnahmen, wodurch beide eine Anstrengung unternehmen, um diese zu erhalten. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Organismus sind dabei entscheidend, welchem Individuum diese Ressource zufließt. In einem funktionierenden Ökosystem befinden sich alle Lebewesen in einer Konkurrenz zu anderen Lebewesen.

- Die Pflanzen am Ufer des See konkurrieren um Licht und somit auch um den Platz, um Licht aufnehmen zu können. Sie konkurrieren um Nährstoffe und andere Ressourcen, bilden deshalb Wurzeln aus, welche ihnen eine bestmögliche Nährstoffaufnahme versprechen. Im Erdreich findet zwischen Pflanzen ein ständiger Verdrängungskampf über die Wurzeln statt.

- Wasserpflanzen konkurrieren um die gleichen Ressourcen.

- Bei der Fortpflanzung konkurrieren Pflanzen um Insekten als Bestäuber, welche sie mit besonderen Duft- und Farbstoffen anlocken und sich somit von der Konkurrenz abheben.

- Tiere konkurrieren um Nahrung, Territorien und Sexualpartner.

Die Spezies, welche sich am besten an das Ökosystem eines Sees anpasst, wird erhalten bleiben. Andere Arten sterben einfach aus bzw. werden so zurückgedrängt, dass sie vom Aussterben bedroht sind. Deshalb verändern die Lebewesen ihr Verhalten und ihre Strategien während ihrer Evolutionsgeschichte, um besser und nachhaltiger an Ressourcen zu gelangen.

Ist ein Organismus in einem See auf eine bestimmte Ressource angewiesen (z.B. nur Obstnahrung) angewiesen, muss dieser sterben, sobald diese Ressource nicht mehr zur Verfügung steht. Lebewesen, welche ein breites Spektrum an Ressourcen (z.B. viele Formen von Nahrung) aufnehmen können, sind besser angepasst an die Lebensbedingungen eines Sees und werden überleben. Diese Organismen werden sich fortpflanzen können, wodurch die Art erhalten bleibt. Im Laufe der Evolution konnten sich somit nur Arten durchsetzen, welche optimal an die Umweltbedingungen eines Sees angepasst sind.

Chemischen und physikalischen Vorgänge im See

Je nach Salzgehalt und Standort auf der Erde enthält ein See ganz unterschiedliche Chemikalien. Besitzt er eine gewisse Tiefe, enthält er außerdem stabile Temperaturgefälle, die ihn in mehrere Zonen teilen.

In Seen findet man unter anderem chemische Verbindungen von Chlorin, Eisen, Kalium, Magnesium, Nitrat, Phosphor, Stickstoff und Sauerstoff. Zusätzlich werden bei Messungen auch Schwermetalle wie Kupfer, Arsen und Zink nachgewiesen. Wie schwer ein See damit belastet ist, kommt besonders auf seine Umgebung und den Einfluss des Menschen an. Im Bergbau und in der Metallverarbeitung werden Schwermetalle emittiert, gelangen so ins Grundwasser und verteilen sich dann über die gesamte Biosphäre.

Endseen, welche zwar einen Fluss als Zulauf aber keinen Ablauf haben, sind sehr vom Niederschlag abhängig. Da Flüsse für den Salzgehalt im Meerwasser verantwortlich sind, indem sie Sedimente und Mineralien zum Meer transportieren, führen diese das salzige Wasser in den See. Da es aber keinen Ablauf durch einen anderen Fluss gibt, kann diesen Seen kein Salz entzogen werden – weshalb ihr Salzgehalt mitunter deutlich höher ist als in anderen Binnenseen. Für die Lebewesen im Endsee bedeutet dies, dass sie den osmotischen Druck der salzigen Lösung permanent ausgleichen müssen.

Eine mögliche Trockenzeit würde dann dazu führen, dass Wasser durch Verdunstung entzogen wird, die Salzmenge allerdings erhalten bleibt. Dadurch ändert sich der Salzgehalt im Endsee drastisch, wodurch Tiere und Pflanzen – welche keine ausreichende Osmoregulation betreiben können, verenden würden.

Durchmischung bzw. Zirkulation des Wassers

Das Wasser im See wird permanent durchgemischt, so dass sich Nährstoffe verteilen können. Dies geschieht durch Wind, Dichteunterschiede zwischen einzelnen Wasserschichten und aufgrund der Unterschiede im Salzgehalt.

In einem See existieren verschiedene Wasserschichten, welche einer Zirkulation unterliegen. Wärmeres Wasser steigt nach oben, kälteres Wasser sinkt auf den Gewässergrund ab. Der Grund dafür liegt im Dichteunterschied der Wasserschichten. Denn sobald ein System oder ein Stoff erhitzt wird, erhalten diese thermische Energie. Die Atome und Moleküle im Wasser bewegen sich durch den Energieschub schneller, sie sind angeregt.

Durch diese Anregung prallen die Einzelteilchen im Wasser ständig aneinander und stoßen sich, durch den Zusammenprall, voneinander ab. Dadurch dehnen sich erhitzte Stoffe aus. Man drückt diesen Zustand mit dem Begriff „Dichte“ aus. Angegeben wird die Dichte durch g/cm3. Man kann auch sagen Gramm je Kubikzentimeter bzw. Masse je Kubikzentimeter oder Gewicht je Volumeneinheit.

- Wird das Gewicht je Volumeneinheit größer, ist der Stoff dichter. Die Teilchen im Stoff liegen enger beieinander.

- Wird das Gewicht je Volumeneinheit kleiner, ist der Stoff nicht mehr so dicht. Die Teilchen im Stoff sind weiter von einander entfernt.

- Bleibt das Gewicht gleich, aber die Volumeneinheit nimmt zu, verringert sich ebenfalls die Dichte. Die Teilchen im Stoff sind weiter voneinander entfernt. Die Dichte nimmt somit ab.

- Bleibt das Gewicht gleich, aber die Volumeneinheit nimmt ab, vergrößert sich die Dichte. Denn die Teilchen im Stoff sind nun näher zusammengerückt.

Da Dichte lediglich eine Maßzahl aus Masse und Volumen darstellt, ergeben sich folgende Konsequenzen:

- Vergleicht man zwei Stoffe mit gleichen Volumen miteinander, ist der dichtere gleichzeitig der schwerere.

- Vergleicht man zwei Stoffe mit gleichen Gewicht miteinander, ist der dichtere gleichzeitig der kleinere.

Du kennst das Beispiel…

Ein Kilo Blei und ein Kilo Federn sind gleich schwer. Aber ein Kilo Blei passt in eine Hand. Bei einem Kilo Federn müsste man einen ganzen Raum füllen. Der Grund dafür ist die unterschiedliche Dichte beider Stoffe.

Bezogen auf das Wasser bedeutet dies: Erhitztes Wasser ist ausgedehnt und hat somit ein größeres Volumen. Bei zwei Wassermengen mit gleichen Volumen, besitzt die ausgedehnte (warme) eine größere Dichte und ist somit leichter. Oder anders gesagt eine Volumeneinheit warmes Wasser wiegt weniger als die selbe Volumeneinheit kaltes Wasser.

Der Auftrieb des Wassers sorgt dann dafür, dass leichtere Substanzen nach oben gedrückt und Substanzen, welche schwerer als das Oberflächenwasser sind, nach unten gezogen werden. Deshalb sind die unteren Wasserschichten kalt und das Oberwasser wird durch die Wärmeenergie der Sonnenstrahlen gewärmt. Sobald es im Herbst kalt wird, nimmt auch die Temperatur des Oberwassers ab. Ab einer Temperatur von 3,98 °C herrscht kein Dichteunterschied mehr und die Vermischung beginnt. Im Sommer kann der Dichteunterschied nicht ausgeglichen werden, weshalb es zu einer Sommerstagnation kommt.

Weitere Ursachen für die Wasserzirkulation sind Wind und andere Wetterereignisse, wie bspw. Regen, welcher durch den Wärmeunterschied eine neue Zirkulation anregt. Aber auch der Salzgehalt eines Gewässers fördert die Durchmischung. Denn Konzentrationen streben immer nach Ausgleich. Durch Diffusion bewegen sich Wasserteilchen immer vom Ort mit der höchsten Konzentration zum Ort mit niedriger Konzentration. Das bedeutet, dass sich reine Wasserschichten des Sees immer dorthin bewegen werden, wo der Salzgehalt höher ist, wodurch es zu einer weiteren Durchmischung von Oberflächenwasser und Tiefenwasser kommt. Auch diese Form der Durchmischung ist nicht unerheblich, da bei jedem Zersetzungsprozess immer auch Nährsalze entstehen. Außerdem liefern die Flüsse frisches Wasser, welches mit Salzen angereichert ist.

Sauerstoffzirkulation im Ökosystem See

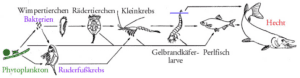

Die Sauerstoffzirkulation im See findet vorrangig durch Plankton statt. Plankton sind Lebewesen, welche keine Eigenbewegung vollziehen und deshalb von Strömungen geleitet werden. Tierisches Plankton, auch als Zooplankton bezeichnet, besteht vorrangig aus Kleinkrebsen, Rädertierchen und anderen tierischen Mikroorganismen. Dieses trägt nicht dazu bei, dass der Sauerstoffgehalt im See ansteigt. Stattdessen verbrauchen sie, wie alle anderen Tiere im See auch, den Sauerstoff.

Aber pflanzliches Plankton, auch als Phytoplankton bezeichnet, ist Teil der Sauerproduktion im See. Denn genauso wie die höheren Pflanzen auch, betreiben die phytoplanktonischen Mikroorganismen eine Photosynthese, wodurch neben Zucker auch Sauerstoff als Abfallprodukt entsteht. Und da dieses Plankton der physikalischen Wasserbewegung folgt, findet die Sauerstoffanreicherung durch Phytoplankton in verschiedenen Wasserschichten statt.

Einfluss der Jahreszeiten auf den See

Die Jahreszeiten üben einen großen Einfluss auf den See aus. So sind im Winter die Seen zugefroren. In dieser Zeit leben Fische und andere Organismen unter dem Eis. Für einige Säugetiere und Vögel, welche sich von Unterwasserpflanzen oder Fischen ernähren – ist der See nun kein geeigneter Standort mehr, um Nahrung zu finden. Im Herbst und Frühling kommt es zu erhöhten Niederschlag, was dazu führt – dass mehr Regenwasser die Wasseroberfläche erreicht, wodurch eine vermehrte Wasserzirkulation – aufgrund der Temperaturunterschiede und Konzentrationen – angetrieben wird. Eine Vollzirkulation des Wassers findet bei 3,98 ° C statt, der Temperatur bei dem Wasser seine größte Dichte hat. Diese Wassertemperatur wird im Herbst erreicht. In den Sommermonaten kommt es zu Stagnationen der Zirkulation, aufgrund von zu großen Temperaturunterschieden.

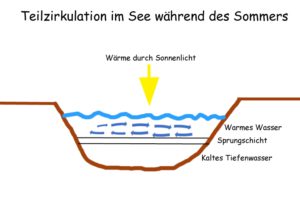

Jahreszeitlich bedingte Einschränkung der Wasserzirkulation im See

Im See findet eine permanente Zirkulation des Wassers statt. Dies geschieht durch Strömungen, Wind, Dichteunterschiede bei unterschiedlichen Wassertemperaturen und durch Diffusion, welcher zwischen Wassermassen mit unterschiedlichem Salzgehalt stattfindet.

Im Sommer wird die Wasseroberfläche allerdings so stark erhitzt, dass es zu einem so gewaltigen Temperaturunterschied zwischen dem Oberflächen- und Tiefenwasser kommt, dass der Salzgehalt als Zirkulationsursache außer Kraft tritt. Es entsteht eine Thermokline, also eine Trennlinie zwischen dem warmen Oberflächenwasser und dem sehr kalten Tiefenwasser. Diese Thermokline fungiert als Sperrzone und lässt es nicht zu, dass das nur geringfügig abgekühltes Oberflächenwasser bis ganz nach unten sinkt. Stattdessen sinkt das abgekühlte Oberflächenwasser dann nur bis zur Sperrlinien und nicht weiter.

Denn unterhalb dieser Thermokline setzt ein Temperatursprung ein, welcher so groß ist, dass dieser nicht überwunden werden kann. Das Oberflächenwasser zirkuliert fortan nur bis zur Thermokline. Im unteren Tiefenwasserbereich findet keine Sauerstoffversorgung mehr statt. Abgestorbene Tier- und Pflanzenteile sinken zum Gewässergrund werden dort weiterhin zersetzt, wodurch die Destruenten weiteren Sauerstoff verbrauchen. Die Versorgung mit zusätzlichem Sauerstoff aus dem Oberflächenwasser ist allerdings unterbrochen, wodurch ein Massensterben an Mikroorganismen und auch größeren Lebewesen der Bodenzone einsetzt. In solchen Todeszonen können nur noch anaerobe Lebewesen überleben.

Seen im Winter

Seen frieren im Winter selten bis zum Grund durch. In der Regel bleibt in der Tiefe ein flüssiger Wasserkörper übrig, in dem Fische und andere Lebewesen überwintern. Der Grund dafür liegt in der Dichteanomalie des Wassers begründet. Denn Wasser verändert ab 4 Grad Celsius seine Dichte. Das Eis, welches sich ab einer Temperatur unter 4 Grad bildet, hat eine geringere Dichte als 4-Grad-Flüssigwasser. Deshalb wird ein Kubikmeter Eis immer weniger wiegen als das Flüssigwasser mit selben Volumen. Dadurch schwimmt Eis oben und die Seen frieren von oben nach unten zu, niemals umgekehrt.

In einem zugefrorenen See befindet sich 4-Grad-Wasser am Grund des Gewässers. Dieses hat die größte Dichte, kann sich nicht weiter ausdehnen und auch nicht zufrieren, wodurch Fische und andere Seetiere im Wasserkörper unter dem Eis den Winter überleben können.

Seen im Sommer

Seen sind, aufgrund ihres geringen Volumens, sehr abhängig von Wetter, Regen und Niederschlagsmengen. Trockenperioden verändern nicht nur den Wassergehalt, sondern auch die Konzentration anderer Stoffe im See. Kleinste Schwankungen können das Ökosystem zum Kippen bringen, wodurch ein Fischsterben oder das Absterben anderer Organismen einsetzt. Diese tote Biomasse wird dann von Mikroorganismen zersetzt.

Die Zersetzung stellt für diese Kleinstlebewesen einen Stoffwechsel dar, wodurch sie Energie gewinnen. Diesen zusätzlichen Energiegewinn investieren die Zersetzer dann in ihre Fortpflanzung, was die Anzahl der Mikroorganismen im See deutlich ansteigen lässt. Da viele dieser Lebewesen ebenfalls Aerobionten sind, verbrauchen diese den Sauerstoff des Sees, um ihre eigene Lebenserhaltung aufrecht zu halten, weshalb Seen auch sehr schnell an Sauerstoff verlieren, was ein weiteres Massensterben in Gang setzt. Mitunter kippen kleinere Seen jedes Jahr und werden zu lebensfeindlichen Zonen.

Insgesamt sind die Seen heute saurer als früher. Das liegt an der steigenden Konzentration von CO₂ in der Erdatmosphäre. Denn der saure Regen, welcher sich in Flüssen abregnet, wird sich schließlich im See entwässern. Aber auch in der Landwirtschaft wird mit Stickstoffdünger gearbeitet, wodurch die Bodenversauerung einsetzt. Das Grundwasser gelangt in die Flüsse, welche sich dann im See entwässern.

Das Düngemittel kann zudem die Population von Algen und Pflanzen im See ansteigen lassen, was erst einmal den Sauerstoffgehalt des Sees erhöht. Denn diese Lebewesen betreiben Photosynthese, wodurch sie ein Überangebot von Sauerstoff herstellen. Aber jedes Ökosystem, welches von außen zu schnell bestimmte Ressourcen erhält – befindet sich nicht im Gleichgewicht. Denn schließlich fehlen andere Ressourcen, wie Sonnenlicht oder lebensnotwendige Mineralien.

Ein Hochschnellen der Pflanzenpopulation im See bedeutet, dass sehr schnell Mineralien verbraucht werden, welche den Pflanzen für ihre weitere Entwicklung fehlen. Dadurch setzt dann ein zeitversetztes Aufblühen und Sterben der Pflanzen ein, was wiederum die Population der Zersetzer hochschnellen lässt. Dann kommt es zur oben beschriebenen Zersetzung der Biomasse, was eine Kettenreaktion auslöst, bei der am Ende das Ökosystem des Sees zusammenbrechen könnte.

Da im Sommer die Wasserzirkulation, aufgrund der Thermokline, nur teilweise stattfinden kann – werden bestimmte Wasserschichten nicht mehr bei der Durchmischung einbezogen. Diese Teilzirkulation bewirkt, dass die Selbstregulation des Ökosystems stark beeinträchtig wird. Durch die Hinzugabe von Düngern, welche über Grund- oder Flusswasser in den See gelangen, werden Phosphate und Nitrate angereichert, was zu einer menschengemachten (anthropogenen) Eutrophierung führt, wodurch sich kurzfristig Algenblüten oder eine Erhöhung der Blaualgen-Population im See ergeben, weshalb Badeseen regelmäßig gesperrt werden. Langfristig kann die nutzlose Nährstoffanreicherung zu einer Sedimentierung führen, wodurch das Ökosystem sich weiter verändert.

Bedeutung der Dichteanomalie des Wassers für das Ökosystem See

Die Dichteanomalie besagt, dass Wasser bei 3,98 °C bzw. 4 °C die größte Dichte hat. Kaltes Wasser zieht sich zusammen bis zur 4 Grad-Marke und beginnt unterhalb damit, sich auszudehnen. Ausdehnung bedeutet, dass die Teilchen im Wasser weiter auseinander stehen. Die Dichte nimmt also ab. Dies ist der Grund dafür, warum Wasserflaschen im Eisschrank oder Regentonnen im Winter platzen. Denn Eis dehnt sein Volumen aus.

Somit hat Flüssigwasser, welches wärmer als 4 Grad ist, eine höhere Dichte und ist schwerer als Eis. Deshalb sinkt Flüssigwasser zum Boden, sobald der See gefriert. Dies bietet den Fischen und anderen Lebewesen die Chance, zum Überleben im Winter. Da Fische zu den wechselwarmen Tieren gehören, passen sie die eigene Körpertemperatur der Umgebung an. Eine Anreicherung von Glucose in den Körperflüssigkeiten schützt die Fische vor dem Erfrieren. Auf dem Gewässergrund wird der Stoffwechsel von Fischen im Winter so stark gedrosselt, dass diese Anreicherung von Glucose als Nährstoff ausreicht, um den Winter zu überstehen. Ähnliche Strategien verfolgen Amphibien und Reptilien, welche im Winter in eine Kältestarre verfallen.

Neben Eis als Festkörper kann Wasser auch als Gas auftreten. Dies geschieht durch Verdunstung, wodurch Flüssigwasser zu Wasserdampf wird. Und dieser Wasserdampf hat eine kleinere Dichte als Flüssigwasser und ist dadurch leichter. Somit verdunstet Wasser im Sommer und steigt nach oben in die Atmosphäre. Sobald die Temperatur wieder sinkt, was in dieser Höhenlage ganz natürlich ist, tritt das Gegenteil von Verdunstung ein. Das Wasser kondensiert und aus dem Gas (Wasserdampf) wird wieder Flüssigwasser. Da dieses nun schwerer als Luft ist, fällt das Flüssigwasser als Regen oder anderer Niederschlag auf die Erdoberfläche zurück.

Wieso ist das wichtig?

Das Regenwasser regnet sich nicht über dem See ab, sondern ganz woanders: Meistens treten die Regenschauer am Rand von Gebirgen auf. Der Niederschlag sammelt sich dann auf der Erdkruste, wird – aufgrund der Hanglage des Gebirges – zu einem Bach oder Fluss. Diese Fließgewässer transportieren das Wasser bis zu einer Ebene, wo kein Gefälle mehr existiert. Nun, da die Bewegungsenergie des Wassers auf der Ebene fehlt, greift die Schwerkraft und das Wasser verteilt sich über die Fläche und wird zum See. Neben dem Wasser transportiert der Fluss aber auch Salz, Nährstoffe, Mineralien und Gesteine, welche durch Erosion abgetragen und abtransportiert werden. Im See findet dann die Entwässerung statt und die erodierten Nährsalze stehen den Seepflanzen zur Verfügung.

Wasser, wie man es normalerweise kennt, tritt als Flüssigkeit auf. Und da dieses Flüssigwasser eine optimale Dichte hat, um Nährstoffe zu lösen, gilt Wasser in seiner flüssigen Form als bestes Lösungsmittel. So können größere Moleküle, welche für die Lebewesen notwendig sind, im Wasser aufgelöst werden. Bei einer bestimmten Größe, welche nur durch die Lösung erreicht wird, können Nährstoffe durch die semipermeable (halbdurchlässige) Zellmembran der Zellen von Organismen dringen und somit zum Zellstoffwechsel beitragen. Diese einseitige Diffusion wird in der Biologie als Osmose bezeichnet und stellt eine Grundlage allen Lebens dar.

Außerdem wird im Flüssigwasser (H2O) auch Sauerstoff (O2) gebunden, welchen die Fische, Kaulquappen oder Larven anderer Amphibien zur Atmung benötigen. Auch einige Bakterien und andere Mikroorganismen benötigen den Sauerstoff, um ihre Stoffwechselprozesse vollziehen zu können.

Bleibt zu sagen, dass die drei Aggregatzustände des Wassers äußerst wichtig sind, da jeder Zustand eine bestimmte Eigenschaft ausmacht – welche für das Leben und für das Ökosystem See notwendig sind.

- Ohne Flüssigwasser keinen Stoffwechsel und keine Kiemenatmung,

- ohne Wasserdampf keinen Wasserkreislauf und keinen Nährstofftransport zum See

- ohne Wassereis kein Überleben im Winter.

Die Eigenschaften der drei Aggregatzustände kommen nur zustande, da Wasser eine Anomalie in seiner Dichteeigenschaft aufweist. Denn normalerweise dehnen sich andere Stoffe bei Hitze aus und schrumpfen bei Kälte. Wasser macht dies auch, aber eben nur bis zur Marke von 4 Grad Celsius. Ab dieser Schwelle verändert es seine Eigenschaften, wodurch Leben auf der Erde möglich wurde bzw. ist.

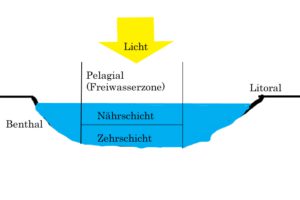

Wie ist das Ökosystem See aufgebaut: Gliederung nach ökologischen Zonen, Schichten und Regionen

Ein See wird in unterschiedliche Zonen eingeteilt:

- Das Litoral umfasst die oberflächliche Uferzone.

- Das Pelagial ist der freie Wasserkörper.

- Benthal bezeichnet die Bodenzone, also den unteren Teil des Sees.

Litoral

Die Uferzone lässt sich noch in weitere Zonen unterteilen. Im Epilitoral, dem Erlengürtel, wachsen Pflanzen, die mit dem dauerhaft feuchten Boden zurechtkommt. Ins Epilitoral reichen keine Wellen mehr rein. Es kann jedoch gelegentlich zu Überschwemmungen kommen. In besonders heißen Sommern sinkt das Grundwasser ab, was den dort wachsenden Pflanzen schadet, sofern der Zustand zu lange anhält.

Verlässt man das Epilitoral in Richtung des Wasserkörpers, gelangt man in das Supralitoral, die Spritzwasserzone. Daran schließt das Eulitoral, die Brandungszone an. Die ständige Belastung durch Wellen macht es Pflanzen und Tieren schwer, in dieser Zone zu überleben.

Das Infralitoral ist die erste Zone, die ständig überflutet ist. Sie ist dicht bewachsen und dient als Laich– und Brutgebiet für die dort lebenden Tiere. In der Characeenzone tritt keine Pflanze mehr an die Oberfläche.

Die Wasserschichten im See

Der freie Wasserkörper besteht aus zwei Zonen: der trophogenen und der tropholytischen Zone.

Die trophogene Zone (Nährschicht) ist lichtdurchflutet. Hier findet Fotosynthese statt und damit wachsen dort auch mehr Pflanzen. Die tropholytische Zone (Zehrschicht) liegt weiter in der Tiefe. Licht dringt nicht mehr zu ihr hindurch. Daher ist diese Zone deutlich geringer bewachsen. Auch Tiere finden sich nur noch in geringerer Zahl, da Pflanzen als Nahrungsquelle und als Sauerstoffproduzenten fehlen. In dieser Zone leben vorrangig Destruenten, welche tote Biomasse zersetzen. Da allerdings keine Sauerstoffversorgung durch Pflanzen stattfinden kann, muss die Zersetzung weitestgehend ohne Einbeziehung von Sauerstoff stattfinden, weshalb die Lebensprozesse der dort lebenden Organismen als anaerob gelten.

Benthal

Die Bodenzone wird in einen hellen und einen dunklen Bereich unterteilt. In den hellen dringt Tageslicht. Daher findet dort Pflanzenwachstum statt. Im dunklen Bereich ist das nicht mehr der Fall.

Welche Tiere und Pflanzen leben im See

In einem Ökosystem, wie dem See, folgt die Fauna – also die Tiere – immer der Flora, also den Pflanzen. Denn ohne Pflanzen existiert keine Nahrungsgrundlage für Primärkonsumenten. Diese Erstverbraucher sind alle tierische Konsumenten – welche sich ausschließlich von Pflanzen oder Pflanzenteilen, wie Früchte oder Nüsse, ernähren. Auf die Erstverbraucher folgen dann die fleischfressenden Tiere, welche als Zweitverbraucher oder Endverbraucher bezeichnet werden. Die Abfallbeseitiger eines Sees sind Destruenten (Zersetzer) und Aasfresser, welche tierische Kadaver entweder zersetzen oder selbst fressen.

Tiere und Pflanzen der Uferzone

Die Uferzone ist der am dichtesten besiedelte Teil eines Sees. An ihrem Rand stehen Bäume, die mit der hohen Feuchtigkeit zurechtkommen. Dazu gehören Moorbirken, Schwarzerlen und Weiden. Der Boden ist mit Moos, Riedgräsern und Binsen bedeckt. Auch Schwertlilien und Sumpfdotterblumen findet man dort. Weiter in Richtung des Sees wachsen Blutweiderich, Wasserminze, Schilf, Wasserknöterich und Seerosen. Unter Wasser findet man Laichkräuter, Wasserpest, Hornblatt, Tausendblatt, Quellmoos und Algen.

Im Boden der Uferzone finden sich Regenwürmer und Asseln. Oberflächlich tummeln sich diverse Insekten, Spinnen und Schnecken. Damit stellt die Uferzone die Nahrungsgrundlage für Wasservögel und kleine Säugetiere. Erstere nisten im Schilf, welches sie vor Fressfeinden schützt. Im Wasser der Uferzone leben Strudelwürmer und Bakterien. Sie ernähren sich von Algen und anderen Kleinstlebewesen.

Daneben dient das flache Wasser auch als Aufzuchtsort für Fische. Die Jungtiere finden in dem dichten Bewuchs Schutz vor hungrigen Fressfeinden wie Vögeln. Größere Artgenossen, die ebenfalls auf sie Jagd machen würden, dringen so dicht ans Ufer nicht mehr hervor. Das Überangebot an Larven und Jungtieren führt dazu, dass auch die Räuber ausreichend Nahrung finden.

Frösche laichen in der Uferzone. Die Kaulquappen bleiben in diesem Gebiet und ernähren sich von Bakterien, Wasserpflanzen und Aas. Gelegentlich machen sie auch Jagd auf andere Larven.

Die Uferzone bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Zonen. Auf jede haben sich andere Lebewesen spezialisiert. So ist es möglich, dass viele verschiedene Tierarten mit ähnlicher Ernährung nah beieinander leben können, ohne sich in die Quere zu kommen.

So frisst der Nachtreiher beispielsweise mit Vorliebe Würmer, Insekten und kleine Amphibien und Säugetiere. Der Purpurreiher ernährt sich ebenfalls von diesen Tieren. Da er jedoch längere Beine hat, behindern sich beide Arten nicht gegenseitig bei der Nahrungssuche. Der Nachtreiher bleibt im Epilitoral, während der Purpurreiher zwischen Schilf und Röhricht auf die Jagd geht.

Zugvögeln dient die Uferzone als Rastplatz. Auch sie ernähren sich von den dort wachsenden Pflanzen und lebenden Tieren. Daneben zieht ein See weitere, gelegentliche Besucher an. Füchse, Bären, Hasen, Rehe oder Wildschweine stillen dort ihren Durst und suchen nach Futter. Anschließend verlassen sie den See jedoch wieder. Einige Wasservögel wie Enten, Schwäne oder Reiher sowie Libellen, Frösche oder andere Lurche verbringen fast ihr ganzes Leben in diesem Lebensraum oder entfernen sich zumindest nicht weit.

Tiere und Pflanzen im freien Wasserkörper des Sees

Im freien Wasserkörper eines Sees finden sich Fische, Krebse und Muscheln. Auf der Oberfläche laufen Wasserläufer und Piratenspinnen. Stechmücken schwirren in Schwärmen knapp über der Wasseroberfläche.

Zu den typischen Fischen eines Sees gehören Karpfen, Rotfedern, Schleien und Brassen. Sie ernähren sich von den Wasserpflanzen, Wasserschnecken und Krebsen. Auch die Insekten an der Oberfläche gehören auf ihren Speiseplan.

Raubfische wie Welse, Hechte und Barsche machen wiederum auf die kleineren Fische Jagd. Dabei findet man sie in unterschiedlichen Tiefen. Welse bleiben gerne am Grund, während Hechte an der Oberfläche jagen oder in Tiefen von höchstens 12 m abtauchen.

Der Boden des Sees ist dicht bevölkert, obwohl hier kein Licht mehr hinunterreicht. Würmer und Bakterien kümmern sich um abgestorbene Pflanzenreste, tote, hinab gesunkene Tiere und deren Hinterlassenschaften. Auch aus diesem Grund ist das Wasser in der Tiefe sauerstoffärmer. Die Klein- und Kleinstlebewesen verbrauchen dabei Sauerstoff, welcher durch das fehlende Tageslicht nicht nachgebildet werden kann.

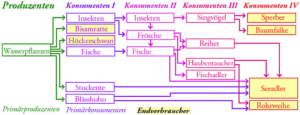

Nahrungsketten und Nahrungsnetze im See

Die Produzenten des Sees erzeugen Biomasse. Dafür benutzen sie Sonnenlicht und CO₂. Von dem dabei entstehenden Sauerstoff und der Glucose profitieren viele Lebewesen im See.

- Die Konsumenten 1. Ordnung ernähren sich von den Produzenten. Sie sind Pflanzenfresser. Dazu gehören Krebse, Friedfische, Enten und Schwäne.

- Die Konsumenten 2. Ordnung sind die Raubfische und räuberisch lebenden Vögel und Säugetiere. Hechte, Fischreiher, Haubentaucher und Fischotter erjagen die Konsumenten 1. Ordnung.

- Am Schluss stehen die Destruenten. Sie verwerten, was die Konsumenten übrig gelassen haben. Zu den Destruenten gehören Bakterien, Würmer und Schnecken. Dabei verbrauchen Sie Sauerstoff, setzen jedoch Mineralien frei. Beides benötigen die Produzenten. Aus dem CO₂ bilden sie wieder Sauerstoff, die Mineralien brauchen sie für ihr eigenes Wachstum.

Eine typische Nahrungskette im See wäre:

- Phytoplankton und Algen als Produzenten,

- gefolgt vom Karpfen (Konsument 1. Ordnung), welcher diese Pflanzen frisst.

- Der Karpfen wird vom Hecht (Konsument 2. Ordnung) gefressen.

Da Nahrungsketten immer nur Glied-für-Glied abbilden, ist diese Dimensionierung sehr überschaubar, aber auch stark vereinfacht. Um in der Ökologie genaue Beziehungen zwischen Räuber und Beute darzustellen, verwendet man Nahrungsnetze. In diesen wird ein möglichst großes Beutespektrum eines Prädators (Jäger) dargestellt. Dadurch wird außerdem klar, dass Prädatoren im See gleichzeitig als sogenannte Zeigerarten fungieren. Diese Arten zeigen an, wie stabil ein See ist. Können in einem See zahlreiche Prädatoren am Ende des Nahrungsnetzes nachgewiesen werden, bedeutet dies – dass alle anderen Glieder im Netz ebenfalls vorhanden sein müssen. Denn es existieren Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen.

Nahrungspyramiden im See

Eine Nahrungspyramide beschreibt, wie Biomasse, Energie und Anzahl der Individuen im See verteilt sind. Sie soll zeigen, wie Energie im See zwischen verschieden Stufen fließt, ab- oder zunimmt.

Ganz unten in der Nahrungspyramide stehen die Produzenten, also die Wasserpflanzen, Algen und phototrophen Bakterien – welche Photosynthese betreiben. Sie wandeln Kohlendioxid, anorganischen Substanzen und Wasser in Sauerstoff und Kohlenhydrate um, welche die Konsumenten benötigen. Da die Photosynthese eine exotherme Reaktion ist, benötigen die Produzenten zwingend Sonnenenergie als externe Energiequelle bzw. als Startenergie.

Die Biomasse – welche die Pflanzen und Algen bereitstellen, ist auf dieser Stufe am größten. Auch Energie und Anzahl der Lebewesen ist auf dieser Ebene am größten. Dadurch ist das Nahrungsangebot, in einem funktionierenden See, stets gegeben. Man kann auch sagen, dass ein breites Nahrungsangebot auf relativ wenig Nachfrager trifft.

Die nächste Stufe bilden die Konsumenten in Form von Pflanzenfressern bzw. Herbivoren. Diese treffen auf sehr viele Pflanzen, also auf viel Biomasse. Sie selbst sind in ihrer Anzahl weniger vertreten als die Produzenten. Denn die Produzentenanzahl muss in einem funktionierenden See immer größer sein als die Anzahl der Konsumenten. Somit verteilt sich die enorme Biomasse auf weniger Lebewesen als auf der ersten Stufe. Außerdem verbrauchen die Pflanzenfresser im See den Sauerstoff. Aus der Biomasse der Pflanzen stellen die Konsumenten ihre körpereigenen energiereichen Betriebsstoffe her.

Auf die Konsumenten erster Ordnung, also die Pflanzenfresser, folgen die ersten Fleischfresser oder Fischfresser im See. Diese sind kleinere Raubfische, welche als Mesoprädatoren des Sees bezeichnet werden. Dazu zählen die Raubfische, wie Barsche oder Hechte. Auf dieser Ebene nimmt die Anzahl der Individuen und die Artenvielfalt weiter ab. Auch Biomasse und Energievorrat nehmen weiterhin ab. Die mittleren Jäger (Mesoprädatoren) werden von noch wenigeren Spitzenprädatoren des Sees gejagt. Ein typischer Spitzenprädator am See ist der Fischotter. Die Biomasse, Energiefreisetzung, die Anzahl der Individuen und der Artenreichtum ist an der Spitze der Pyramide sehr klein.

Halten wir fest:

- Die Anzahl der Lebewesen, die freigesetzte Energie und produzierte Biomasse nehmen in der Nahrungspyramide eines Sees von unten nach oben ab.

- Sehr viele Wasserpflanzen des Sees werden von wenigen Friedfischen gefressen. Die Wasserpflanzen sind sehr artenreich im See vertreten und verteilen sich großflächig über den ganzen See. Im freien Wasserkörper ist es das Phytoplasma und im Uferbereich sind es Unterwasserpflanzen und Algen.

- Der Artenreichtum und die Anzahl der Friedfische ist viel kleiner als die Pflanzen im See.

- Die Pflanzenfresser sind Beute von einer kleinen Anzahl von Prädatoren. Auch hier nimmt die Anzahl der Arten und die Anzahl der Individuen weiter ab.

- Mesoprädatoren sind in einem See meistens mehrere Arten. Spitzenprädatoren ist meistens nur eine Art.

Wechselbeziehungen im Ökosystem See

Wechselbeziehungen im See bestehen zwischen den Lebewesen einer Art und zwischen den unterschiedlichen Arten. Konkurrenzkampf ist eine ständig bestehende Wechselbeziehung im See. Denn alle Lebewesen stehen im ständigen Konkurrenzkampf um Ressourcen. Pflanzen konkurrieren um Nährstoffe und Licht. Tiere konkurrieren um Nahrung und Territorien. Innerhalb der Art existiert ein größerer Konkurrenzkampf, da auch um Sexualpartner konkurriert wird.

Eine typische Wechselbeziehung ist die Räuber-Beute-Beziehung im See. Nimmt die Anzahl der Friedfische in einem See zu, entspannt sich der Konkurrenzkampf unter den Raubfischen. Denn die Räuber finden nun mehr Nahrung vor, wodurch sie mehr Energie gewinnen, welche sie in die Fortpflanzung investieren können. Als Folge wird im nächsten Jahr die Anzahl der Raubfisch-Population ansteigen. Die übersteigerte Anzahl an Raubfischen wird dann dazu beitragen, dass mehr Friedfische gejagt werden. Dadurch sinkt deren Population, wodurch den Raubfischen die Nahrungsgrundlage fehlt und deren Anzahl ebenfalls sinken wird. So stehen Räuber und Beute in einem See in einer ständigen Wechselbeziehung und die Anzahl der Beutetiere wird die Anzahl der Räuber begünstigen und umgekehrt.

Welche Folgen hat das Fehlen von Endkonsumenten im Ökosystem See

Der Endkonsument bzw. Endverbraucher ist in einem Kreislauf, wie dem Stoffkreislauf des Sees – diejenige Art, welche als letztes die organische Substanz verbrauchen wird. Er nimmt die Rolle eines Bestandskontrolleurs ein, indem er kleinere Mesoprädatoren und auch Pflanzenfresser frisst – wodurch das Gleichgewicht des Sees und die Fähigkeit zur Selbstregulation dauerhaft erhalten bleibt.

Da der Endkonsument als Spitzenprädator fungiert, nimmt er alle organischen und anorganischen Substanzen – über die komplette Nahrungskette auf. Somit fressen Hechte, welche Karpfen fressen – indirekt auch die Pflanzen, die die Karpfen gefressen haben. Der Spitzenprädator nimmt somit auch alle möglichen Schadstoffe des Sees, mit jeder neuen Nahrungsquelle, auf.

Dadurch sind Endverbraucher zugleich Bioakkumulatoren, welche Schadstoffe über die komplette Nahrungskette hinweg anhäufen bzw. akkumulieren. Und da durch die Nahrungspyramide die Anzahl verschiedenartiger Endverbraucher abnimmt, existiert meistens nur eine Art im See – welche als Endverbraucher fungiert. Diese ist zugleich eine Zeigerart, deren Wohlbefinden aufzeigt, dass die Schadstoffbelastung im See gering, das Nahrungsangebot und die Artenvielfalt entsprechend groß ist.

Fehlt diese Art entsteht ein Ungleichgewicht auf den verschiedenen Ebenen der Nahrungspyramide. Dies wirkt sich auf Mesoprädatoren aus, welche nun vom Spitzenprädator nicht mehr gefressen werden. Die Anzahl der Mesoprädatoren wird bis zur Nahrungsgrenze zunehmen, bevor die Konkurrenzsituation eine Dezimierung bewirkt. Letztlich werden die Arten, welche bisher als Mesoprädatoren in der Nahrungspyramide galten, sich als neue Spitzenprädatoren durchsetzen müssen. Die Art, welche sich am besten anpassen und auf der obersten Ebene behaupten wird, kann neuer Spitzenprädator werden. Das bedeutet, dass die Anzahl an Raubfischarten bzw. die Artenvielfalt auf der Ebene der Mesoprädatoren abnehmen wird.

Fehlen allerdings auch die Mesoprädatoren im See, entsteht ein Konkurrenzdruck auf die Friedfische – welche in ihre Population ungehindert anwachsen können. Dadurch fressen sie die Unterwasserpflanzen des Sees und rauben so die Grundlage für die Selbstregulation. Das Anwachsen der Friedfischpopulation wird sich so lange fortsetzen bis die Nahrung – in Form von Wasserpflanzen – aufgebraucht ist. Das fehlende Nahrungsangebot wird schließlich bewirken, dass die Artenvielfalt unter den Friedfischen ebenfalls abnehmen wird.

Nimmt die Artenvielfalt unter den Fischen ab, werden nur noch bestimmte Pflanzen in bestimmten Seeregionen gefressen. Eine hohe Individuendichte der Friedfische bewirkt, dass die Sauerstoffproduktion in manchen Seen nur noch über das Phytoplankton stattfindet. Und sauerstoffärmeres Wasser hat einen pH-Wert, welcher in den sauren Bereich fällt – was zum Fischsterben oder allgemein zum Artensterben im See führen wird. Letztlich kann das Fehlen eines Endkonsumenten dazu führen, dass die komplette Nahrungspyramide gestört und das Ökosystem See instabil wird.

Welchen Einfluss hat der Mensch auf das Ökosystem des Sees

Der See als nahezu in sich geschlossener Lebensraum besitzt eine hohe Stabilität. Große Seen sind dabei stabiler als sehr kleine. Das hängt damit zusammen, dass sich eindringende Schadstoffe in einem großen See viel besser verteilen können. Sind liegen dann in einer geringeren Konzentration vor und richten weniger Schaden an. Die Fähigkeit zur Selbstregulierung ist einem großen See weitestgehend gegeben.

Kleine Seen sind deutlich gefährdeter. Bei lang anhaltenden, hohen Temperaturen können sie „umkippen“. Die Trockenzeit bewirkt, dass Wasser entzogen wird – sich dadurch die Konzentration anderer Stoffe verändert. Die Lebewesen im See können diesen Veränderungen nicht standhalten und sterben. Auch Landwirtschaft und Überdüngung leisten ihren Beitrag zum Umkippen der Seen. Denn durch die Düngemittel entwickeln sich zu schnell zu viele Algen. Auch Bakterien, wie Blaualgen, ernähren sich autotroph von anorganischer Substanz, welche im Dünger enthalten ist. Bei Algenblüten keimen diese Lebewesen auf, verbrauchen den Sauerstoff im See und setzen Toxine frei. Der See fängt an zu stinken und Fische verenden.

Seen sind die Heimat eines breiten Spektrums an Tieren und Pflanzen. Fallen sie weg, gehen über kurz oder lang auch diese Lebewesen verloren. Gleichzeitig dienen sie dem Menschen und seinen Nutztieren als Trinkwasserreservoir. Auch Felder werden mit Wasser aus Seen bewässert. Der Mensch greift durch diese Wassernutzung aktiv ins Ökosystem ein und verändert dadurch die Gegebenheiten. Aufgrund der zahlreichen Parameter, welche auf einen See wirken, ist es nicht einschätzbar – wie sehr diese Eingriffe dem Ökosystem schaden. In Hochwassergebieten schützen Seen darüber hinaus vor Überschwemmungen, indem sie das überschüssige Wasser in sich aufnehmen und nur langsam weitergeben.

Neben der Landwirtschaft und dem menschengemachten Klimawandel greift der Mensch auch durch seine aktive Umgestaltung der Landschaft in das Ökosystem des Sees ein. So werden Seen als Badeseen umgestaltet, indem Strände angelegt werden – welche dann durch Müll und Abfall beschmutzt werden. Lärm durch Tourismus und Wassersport vertreibt die ansässigen Tierarten, verdrängt sie aus ihrem Lebensraum und sorgt somit dafür, dass das Ökosystem instabiler wird. Einige Seen werden für Angler freigegeben, wodurch bestimmte Fischarten in ihrem Bestand gefährdet werden. Wiederum andere Seen werden zur Fischzucht genutzt, wodurch der Mensch eine Selektion darüber betreibt – welche Fischart im See existiert und welche nicht.

Bleibt zu sagen, dass alle bereits weiter oben genannten künstlichen Umweltfaktoren von Menschen gemacht sind, welche einen aktiven oder passiven Einfluss auf den See ausüben.

Zusammenfassung

- Ein See ist ein natürliches, geschlossenes Binnengewässer ohne Strömung und mit oder ohne Zu- und Ablauf.

- Neben Süßwasserseen existieren noch Salz- und unterirdische Seen.

- Seen enthalten Chemikalien wie Chlorin, Eisen, Nitrat, Sauerstoff und Stickstoff.

- Mögliche Belastung durch Schwermetalle kommt durch Kupfer, Arsen und Zink zustande.

- Die meisten Seen entstanden durch Schmelzwasser von Gletschern.

- Ein See besteht aus der Uferzone, der Freiwasserzone (freier Wasserkörper) und der Bodenzone.

- Die Uferzone ist am dichtesten durch Pflanzen und Tiere bevölkert.

- Der Klimawandel beeinflusst Seen negativ, indem er sie anfälliger für Blaualgen macht und sie schrumpfen lässt.

- Seen dienen dem Menschen als Frischwasserquelle sowie als Überschwemmungsschutz.

- Typische Pflanzen am und im See sind Schwarzerlen, Weiden, Sumpfdotterblumen, Laichkräuter, Quellmoos und Algen.

- Am Ufer leben Wasservögel, kleine Säugetiere, Insekten, Spinnen und Schnecken.

- Im Boden finden sich Würmer, Bakterien und Asseln.

- Fische besiedeln die flachen und tiefen Bereiche eines Sees.

- Im tieferen Wasser, wo kein Tageslicht mehr ankommt, leben hauptsächlich Destruenten und kleinere Lebewesen wie Krebse und Würmer.

- Typische Fische im See sind Karpfen, Rotfedern, Schleien und Hechte.

Über den Autor